■本报记者 叶志明

日喀则至亚东的204省道,在江孜县城附近有一处两幢两层建筑的建设工地。南侧的一幢正在紧张施工中,巴桑顿珠是施工负责人,也是这幢建筑未来的主人。这是江热乡热旦岗村食用菌种植合作社,也是江孜县“红河谷”现代农业科技园区菌菇生产基地的一个辐射点。“红河谷”园区是江孜县开展脱贫攻坚、产业扶贫的重要内容,也是上海对口援建日喀则及五县,聚焦产业发展,瞄向精准扶贫的精准靶心,坚持把促进当地群众脱贫、改善民生作为核心任务的一个缩影。

产业带动:造福一方乡亲

从村口向东,沿着乡间小路,记者来到巴顿 (巴桑顿珠的昵称) 的家。一个大院,一幢两层楼房,典型的藏乡民居。屋顶,一面五星红旗飘扬。

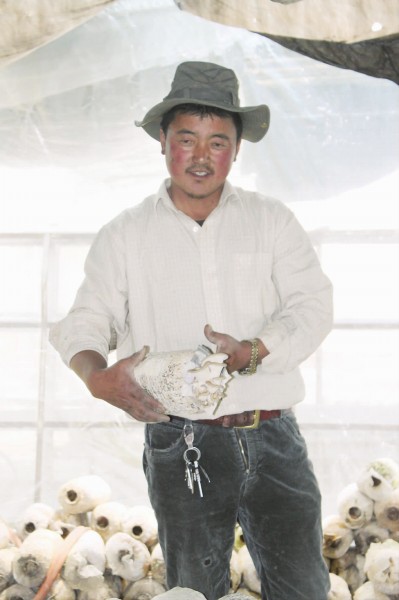

院子里有五个温室大棚,里面齐整地码放着几千株平菇菌棒。巴顿在这里捣鼓菌菇生产已有四五年的时间了。

走进巴顿的家,攀上八级木梯,二楼起居室里巴顿的妈妈、妻子、女儿正在张罗着奶渣、糌粑、酥油茶和青稞酒。

41岁的巴顿一脸的憨厚。几年前,县科技局推广菌菇生产,好学的巴顿学会了这门技术,成为村里两名科技特派员中的一员。起初从拉萨买回菌棒,因为路途远、运费高且损耗较大,他就慢慢琢磨,自己成功培育菌棒,成为远近闻名的菌菇生产专业户。去年,他菌菇生产收益八万多元,加上自己经营一个小施工队,衣食无忧。今年,在县里的引导支持下,巴顿办起了食用菌种植合作社。县里投入50万元扶贫资金,县科技局投入110万元设备,巴顿自己出资80万元,贷款150万元,建造了村口的这幢两层的建筑。竣工后,这里将成为菌棒车间和灭菌车间,旁边还要建温室大棚,总占地面积达七亩。合作社将为15名贫困建档立卡户的村民提供就业,吸收至少30名失去劳动力的村民入社。

在江孜,像巴顿这样的农业产业基地辐射基地已经选定了九处,即七个蔬菜种植辐射基地、二个菌菇种植辐射基地,由此构建了以“红河谷”园区为龙头全县产业扶贫辐射带动体系。一个产业造福一方乡亲,优质产业发展不仅提升了当地的综合经济水平,也为脱贫攻坚找准了精准的主攻方向。在上海援建日喀则的几个县中,还有亚东鲑鱼养殖产业、拉孜藏鸡养殖产业、定日高原蔬菜种植产业等。

技术带动:成就特色产业

“红河谷”现代农业科技园区的藏红花种植大棚里,叶子枯萎的藏红花进入了夏眠,园区技术干部李志斌正在打理。今年6月,“蕃红一号”试种成功;11月,35万株藏红花将移至第二期14000多平方米崭新的温室大棚内。

去年的6月19日,上海市第八批援藏干部来到日喀则及五县,打赢脱贫攻坚战是他们三年援建工作的重中之重,他们以产业扶贫作为主攻方向,进一步做强当地经济的“造血功能”。江孜小组在之前援建工作的基础上,将拓展现代科技农业作为瞄向精准扶贫的精确定位。他们引进了浙江一家药材企业,在试种藏红花的合作中一拍即合。援建干部请来专家技术人员,配备专职技术干部,与合作企业共同开展技术攻关,掌握了在日喀则种植藏红花的关键技术。这里特殊的气候,高海拔、沙性土壤,以及精心的管理,使“蕃红一号”的花红素含量比平原地区种植的多出20%至30%。

“蕃红一号”已然成为江孜产业脱贫的一个拳头产品。以“红河谷”园区为依托,他们在康卓乡布点了一个300亩规模的藏红花生产基地,引导动迁过去的村民入股参与,园区提供种苗、技术,负责培训、销售,既解决就业,又充分利用闲置土地,让动迁的村民搬得进、住得下、干得好。

“红河谷”园区第二期建设已进入尾声,规模达到了400亩,未来将扩至1000亩,食用菌、藏红花、花卉、蔬菜等适合当地环境的优质品种的生产已初见成效。园区正在建设一个“科技农业培训中心”“现代农业体验区”,集科研、养殖、培训、休闲于一体。在这里就业的农牧民,可以迅速脱贫。记者遇到在这里打工的边仓姑娘。17岁的她每天收入100元,每年收入约三万元。她一个人在园区打工,她一家五口就实现了脱贫。

依靠技术带动,一个好项目可以推动脱贫攻坚的精准见效。上海援藏干部联络组在产业扶贫中注重技术突破、技术带动。定日县引进了西藏第一家水培技术的公司,建设珠穆朗玛生态智慧农业园区,50亩水培蔬菜种植不仅为几十位建档立卡的贫困户提供就业岗位,还极大地缓解了高原地区蔬菜匮乏的困难。亚东县与上海海洋大学合作,破解了亚东鲑鱼人工驯化、培育、繁殖等不少科技难题,研究鲑鱼产业发展深加工的课题,既强化了濒危物种的保护,又为发展特色产业、增加群众收入走出了一条新路。

党员带动:凝聚万人同心

巴桑顿珠还记得自己早年的贫穷与艰难。他18岁外出打工,赚了一些钱后就回到村里组织乡亲一起打工,遇到县里推广菌菇种植,他自己学会了领着乡亲们一起干,还吸收一些没有工作的妇女老人,让他们参加力所能及的劳作,给他们发工资。他说:“我是共产党员,不能自己富了,不管乡亲们。只有大家一起脱贫了,才是真正走上小康富裕的道路。”

巴顿2002年入党,先担任村里的科技特派员,又被大家选为村委会委员,现在是村里脱贫致富的带头人。办这个合作社,自己投入80万元,贷款150万元,他有过顾虑,家里人也有担心。看看全国上下都在为打赢这场脱贫攻坚战而努力,他也是充满信心。他说,150万元贷款,3年能够还清。销售不成问题,附近的13所学校已经成为他的专供对象。巴顿的食用菌合作社,成了热旦岗村乃至周边村落群众脱贫致富的巨大引擎。党员的带动,一个人可以带动一个村。

在这场脱贫攻坚战中,我们可以看到许多党员干部身先士卒,带领乡亲们撸起袖子加油干。“红河谷”园区的技术总监白玛仁增也是一名共产党员,33岁的他从学农林经济管理,转行至现代科技农业种植,帮助巴桑顿珠等基层的特色农业专业户解决技术问题、市场销售问题。上海援藏的党员干部,不顾高原条件艰苦,深入基层搞调研,以实实在在的行动推进当地的精准扶贫工作。上海援建干部江孜小组组长王高安说,对于现代农业,这里的老百姓还不是很了解,我们党员干部先要干给村民们看,然后带着村民们一起干。要把现代农业、科技农业变不可能为可能的技术和做法教给老百姓,让不会种菌菇的村民学会种菌菇,在不能种藏红花的地方种上藏红花,几辈子不能实现的全面小康一定能梦想成真。

(本报日喀则6月17日专电)