江可平(John A. Crespi)/口述 单颖文/整理

19世纪末20世纪初,远东第一大商埠上海吸引了来自全球各地的人,上海本地的生活也随之发生了变化。怎么当一个都市人?这是当时人们迫切想了解的事。于是,作为生活“教科书”的画报便应运而生,画面上的人物形象对时人的穿着打扮、生活方式产生了指导意义。

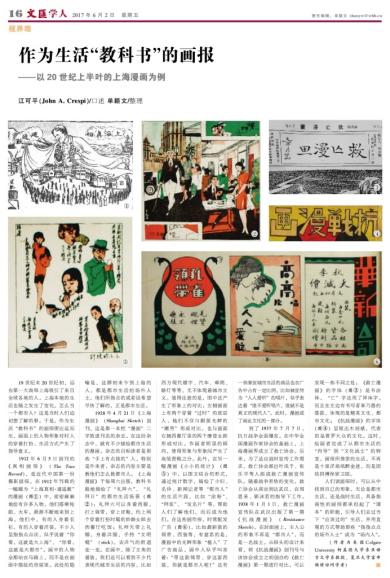

1912年6月5日创刊的《真相画报》(The True Record),是近代中国第一份摄影画报。在1912年刊载的一幅题为“上海真相·逋逃薮”的漫画(图①)中,密密麻麻地绘有许多人物,他们搭乘轮船、火车,源源不断地来到上海。他们中,有的人身着长衫,有的人穿着洋装。不少人呈指指点点状,似乎说着“你看,这就是大上海”、“你看,这就是大都市”。画中的人物全都站在马路上,而不是在画面中描绘的房屋里。此处的隐喻是,这群初来乍到上海的人,都是都市生活的场外人士,他们所指点的或者说希望尽快了解的,正是都市生活。

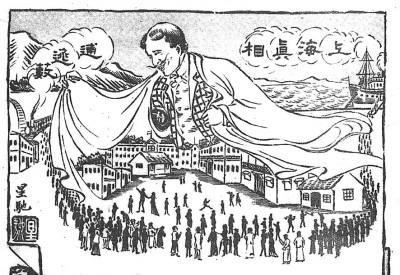

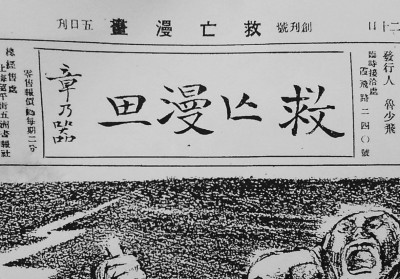

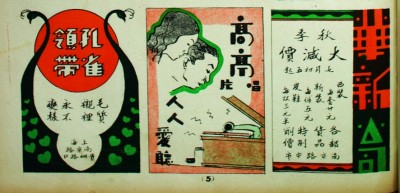

1928年4月21日《上海漫画》(Shanghai Sketch)创刊,这是第一本把“漫画”二字放进刊名的杂志。在这份杂志中,就有不少描绘都市生活的漫画。杂志的目标读者是那些“手上有点钱的”人,特别是外来者,杂志的内容主要是教他们怎么做都市人。《上海漫画》于每周六出版,教科书般地描绘了“礼拜六”、“礼拜日”的都市生活场景(图②):礼拜六可以身着西服,打上领带,穿上皮鞋,约上两个穿着打扮时髦的妙龄女郎去西餐厅吃饭;礼拜天带上礼帽,身着洋服,手持“文明棍”(stick),去洋气的街道走一走。在画中,除了主角的着装,我们还可以看到不少代表现代城市生活的内容,比如西方现代楼宇、汽车、邮筒、路灯等等,无不体现着城市主义。值得注意的是,图中还产生了形象上的对比:左侧画面上有两个穿着“过时”的底层人,她们不仅与跟前光鲜的“潮男”形成对比,也与画面右侧西餐厅里的两个摩登女郎形成对比。作画者明显的倾向,使得形象与形象间产生了高低贵贱之分。此外,在另一幅漫画《小小的统计》(图⑤)中,以图文结合的形式,通过统计数字,描绘了少妇、名伶、新闻记者等“都市人”的生活片段,比如“涂粉”、“拜客”、“发名片”等,帮助人们了解他们,而后成为他们。在这些画作旁,时常配发广告(图⑥),比如最新款的领带、西装等,有意思的是,漫画中的光鲜形象“植入”了广告商品,画中人似乎叫卖着:“带这款领带、穿这套西装,你就是都市人啦!”还有一些象征城市生活的商品也在广告中占有一定比例,比如被宣传为“人人爱听”的唱片,似乎表达着“谁不爱听唱片,谁就不是真正的现代人”。此时,漫画成了商业文化的一部分。

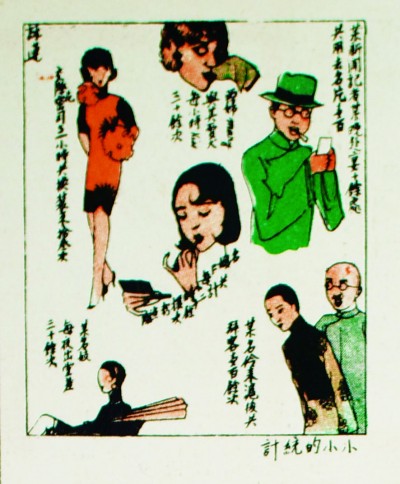

到了1937年7月7日,抗日战争全面爆发。在中华全国漫画作家协会的基础上,上海漫画界成立了救亡协会。后来,为了适应战时宣传工作需求,救亡协会派出叶浅予、张乐平等人组成救亡漫画宣传队。随着战争形势的变化,救亡协会从南京到达武汉,在周恩来、郭沫若的指导下工作。1938年1月1日,救亡漫画宣传队在武汉岀版了第一期《抗战漫画》(Resistance Sketch)。在封面画上,主人公的形象不再是“都市人”,而是一名战士。从报头的设计来看,将《抗战漫画》创刊号与该协会成立之初创办的《救亡漫画》第一期进行对比,可以发现一些不同之处:《救亡漫画》的字体(图③)是书法体,“亡”字还用了异体字,而且在左边有书写者章乃器的落款,体现的是精英文化、都市文化;《抗战漫画》的字体(图④)呈现出木刻感,代表的是普罗大众的文化。这时,绘画者完成了从都市生活的“向导”到“文化战士”的转变,画报所推崇的生活,不再是十里洋场纸醉金迷,而是团结拼搏保家卫国。

人们读画报时,可以从中找到自己的形象。无论是都市生活,还是战时生活,具备指南性的画报都承担起了“课本”的职能,引导人们去过当下“应该过的”生活,并用直观的方式帮助那些“指指点点的场外人士”成为“场内人”。

(作者为美国Colgate University柯盖德大学东亚语言文学系教授、复旦大学富布赖特访问学者)■