胡志金

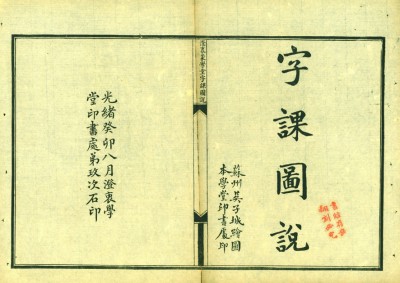

《字课图说》没有现代意义上的版权页,未注明编者是谁,只在扉页上刊有“苏州吴子城绘图,本学堂印书处印”字样。究竟有哪些人参与了这部教科书的编写呢?

被胡适誉为“中国自有学校以来,第一部教科书”的《澄衷蒙学堂字课图说》(以下简称《字课图说》),自1901年夏初版以后,即广为流布、风行海内,成为晚清启蒙读物的发轫之作。至1905年夏,重印即达14次之多。近年来,随着汉语文化热的兴起,沉寂已久的《字课图说》再度进入人们的视线,已有不少出版机构先后推出了各种版本的《字课图说》,让人们徜徉在优美的书法与图画中,轻嗅古老文字的幽幽清香。

《字课图说》共四卷八册,全书收录3000余字,配图近800幅。它既是一本直观生动的识字课本,又是一部独具特色的小型百科全书,确乎“在中国教育史上,有着历史性的价值”(陈存仁:《阅世品人录:名中医旧上海见闻录》,广西师范大学出版社,2008年1月版)。此书的编纂,绝非一时一人之功,“乃众为聚敛以成之”(《字课图说·凡例》)。令人疑惑的是,此书没有现代意义上的版权页,未注明编者是谁,只在扉页上刊有“苏州吴子城绘图,本学堂印书处印”字样。该书的“凡例”后署名“刘树屏”,透漏出此书编者的一些信息。随着《字课图说》再度受到热捧,一个疑团始终萦绕在笔者心头:究竟有哪些人参与了这部教科书的编写呢?

带着这个疑问,我深入研读了诸多版本的《字课图说》,查阅了多种近代史教育资料和澄衷高级中学校史资料,力求在云遮雾罩中探幽揭秘,找到一条清晰可辨之路。

可喜的是,笔者意外地在上海图书馆读到了姚明辉(1881—1961)写的《上海早期的新式学堂》,获知《字课图说》编纂的一些重要信息。文中写道:

叶成忠晚年念幼年未曾识字,作业艰苦,年逮六旬,发愿输财立此学堂,欲以识字启蒙了其心愿,乞刘太史为纂教人识字之书。庚子之年,太史为延宿学老儒与新学少年纂成《澄衷蒙学堂字课图说》一书,体例撰自刘太史,总纂为海宁章一山太史梫,嘉定夏清贻与我分任地理部分。其时清廷尚未设学部,并无学堂章程,坊贾所开设之商务印书馆尚在萌芽时代。刘太史意,此书用为课本,即是新法教授,与纂同人都韪之,闭门造车,未知凿枘,及今观之,不合教授之用,惟在当时则为崭新之教科书矣。辛丑出版,不胫而走,销售一空。(上海市文史馆文史资料工作委员会编:《上海地方史资料·四》,上海社会科学院出版社,1986年版)

姚明辉是上海嘉定南翔镇人,1881年出生,1901年起,任上海澄衷学堂教员、教科书编纂员(林培英:《谁在编写清末地理教科书?》,2013年5月22日《中华读书报》)。以上所引是笔者目力所及迄今为止最早的《字课图说》参编者的“现场说法”,透露出《字课图说》的编纂背景、编写意图、编写分工、出版情况等相关信息,对研究《字课图说》有重要的参考价值。

校长挂帅 主持编纂

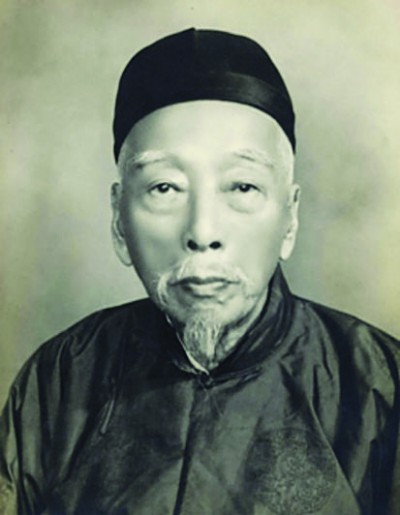

姚明辉文中所提的刘太史,即澄衷蒙学堂的首任校长刘树屏。刘树屏(1857—1917),字葆良,江苏武进(今常州市区)人。光绪十六年(1890)年进士,翰林院检讨。光绪二十六年(1900)底,宁波商帮先驱叶澄衷在沪上捐资兴建的澄衷蒙学堂(今上海市澄衷高级中学前身)即将竣工,校董樊时勋的好友,常州人赵凤昌推荐同乡刘树屏任校长。光绪二十七年(1901)正月,正在家丁艰守制的刘树屏欣然就任。刘树屏被称为“常州倡导新学的第一人”,甲午战争后,他回到常州,矢志改革旧学,于光绪二十二年(1896)与地方士绅,将局前街龙城书院(今局前街小学)改为常州致用精舍。聘请近代著名数学家华衡芳任山长,开设算学、舆地、时务、策论等有益社会、经世致用的课程。此校成为常州城乡最早推行新式教育的学校。在西学东渐、新旧交替之际,刘树屏以一个革新者的姿态出现,将新式教育理念带到了上海,旋即致力于开学的各项准备工作:延聘教员、规定学制、开设课程、草拟章程。为了克服没有教材的困难,他设置“编纂室”和“澄衷印书局”,组织教员编印新式教材。他大胆探索,舍弃艰涩深奥、死记硬背的传统启蒙教材,吸纳西式教育内容,编制一套帮助儿童识字启蒙的校本教材——《字课图说》,并亲自主持策划,确定编写体例,撰写凡例。在《凡例》中,刘树屏阐明了本书的编写宗旨、选字原则、词类划分、编排体式、教学方法,强调“是书专为小学堂训蒙而作,故词尚浅近,一切深文奥义不及焉”,对于难字难义,“不特艰于讲解,且恐阻窒其性灵也”,这和《澄衷学堂章程》中倡导的 “训蒙以开发性灵为第一义”的主张高度契合,体现了刘树屏涵养性灵,润泽生命的教育主张,符合现代以人为本的教育理念。

在编写过程中,刘树屏要求教员尽力吸收西方教科书的形式,力图做到通俗易懂,兼容并包。《字课图说》注意结合儿童心理特点,所选3000余字,为当时“世俗所通行及尺牍所习见者”。与一般的识字课本不同,它并不拘泥于固有传统,不仅以图文并茂的形式帮助儿童识字,还十分注重普及科学知识。《字课图说》于1901年6月初次印行,初版时该书有许多错误,书后附录的勘误表达十一页,1901年10月第二次印行时作了较大修订,以后大都是据此版本重印。可以说,《字课图说》自始至终就是在刘树屏的组织策划和思想主导下编纂而成的。

延聘通儒 精心考订

立校之初,百端待举,急需用人,刘树屏利用其地缘人脉资源,广纳贤师,延聘志同道合的宿学通儒,协助他管理校务,编纂教材。章梫、蔡元培就是在此背景下来到了澄衷学堂。

章梫(1861—1949),字立光,号一山,浙江三门县海游人。光绪三十年(1904)进士,翰林院检讨。依照澄衷蒙学堂早期教员姚明辉的说法,章梫担任《字课图说》总纂。其主要任务是,按照刘树屏已定的编写宗旨、体例将分工编纂的各部分内容合成一书,删繁就简,精雕细琢,使之成为衔接自如、体式一致的有机整体。据澄衷高级中学校史资料记载,章梫于1901年7月到澄衷学堂工作(按:此处估计有误,若姚明辉的说法正确,章梫应是该年正月来校),先

任总教(教导主任),1903年4月任校长,1905年正月离任。据《蔡元培日记》记载:

1901年8月19日,蔡“识别澄衷蒙学堂所编《字课图说》竟”,第二天即“致章一山书,送《字课图说》,并还《文通》”。可以推断,蔡元培在审读完《字课图说》之后,就交给该书的总纂章梫,准备付印。章梫来澄衷学堂被委以重任,与他之前所受教育及深厚学养不无关系。他年轻时就学于杭州诂经精舍,师从清末著名经学大师、翰林院编修——俞樾先生。俞曾主讲杭州诂经精舍三十余年,博通经史,著述颇丰。章梫住书院十余年,跟随俞先生研学经史,兼学数学、天文、地理,学问日益精深,为其执掌澄衷学堂打下了扎实的基础。

依照《澄衷学堂章程》关于成立编纂室的规定,“书稿编成后,有应须删润校正者,任总纂请相当人为之”( 澄衷高级中学校长室、上海市虹口区澄衷中学校友会编:《澄衷校史资料·第一卷增订版》,文汇出版社,2015年3月版,第40页)。这里的“删润校正者”,即为现代意义上的主审,“相当人为之”,是说要由学问精深的人担当此任,这个人就是蔡元培。

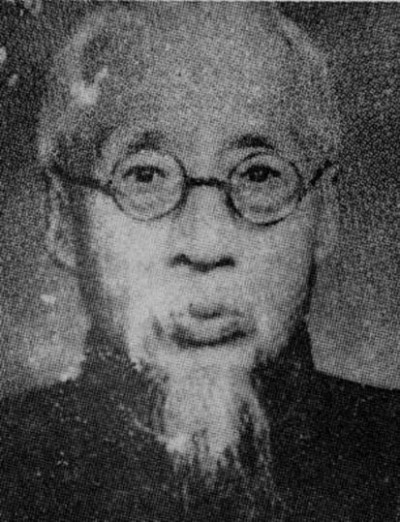

蔡元培(1868—1940),字孑民,浙江绍兴人。光绪十六年进士,翰林院编修。据蔡元培自己回忆,1901年春,“余以阳湖刘检讨树屏之招,游上海,居澄衷学堂”,“七月间,刘君曾邀我相助;不过一月余,刘君又介绍我于南洋公学”( 高平叔编:《蔡元培全集》第1卷,第135页;第7卷,第291页)。刘树屏与蔡元培是贡士同年,翰林院同事,关系密切。查阅《蔡元培日记》可知,蔡元培来澄衷蒙学堂前,任绍兴中西学堂校长。光绪二十七年(1901)三月十八日,他来到上海,次日一早到张元济家中,一同到澄衷学堂造访时任校长的刘树屏,这是蔡元培到澄衷学堂的最早记录。蔡元培来此除了协助刘树屏管理校务外,还有一项重要的工作,就是帮助编写、审定《字课图说》。诚如周佳荣在《辛亥革命前的蔡元培》(香港:波文书局,1980年)一书中所言:“辛丑年,(蔡元培)应上海澄衷学堂总理刘树屏之请,出任名誉教员,襄理各事并定《字课图说》一书”,这里的“定”即为审定之意。这从蔡元培1901年3月至8月的日记中可以得到印证。在此期间,他先后六次提到《字课图说》。如前所述,蔡元培的日记中“识别澄衷蒙学堂所编《字课图说》竟”的“识别”二字应是审读校对之意,说明《字课图说》最后由他校勘考订,斧削笔润,主审定稿。另外,蔡元培还亲自参与了《字课图说》的编写。他在1901年7月25的日记写道:“始往澄衷学堂,编字课目,晨去晚回”(王世儒编:《蔡元培日记·上》,北京大学出版社2010年9月版,第180页),这里的“编字课目”指的应是编写《字课图说》的目录,即该书第一册的“检字”与 “类字”。将所录3000余字按字的笔划数进行编排,还按照字的词性进行分类。根据这个目录,读者可方便地进行检索、查阅。蔡元培在任绍兴中西学堂校长时就编印过切音课本,“以切音简表教蒙学斋诸生”(李志茗:《清末一个传统士人的转型——―辛亥前蔡元培的思想和行动》,见谢一彪主编《中国越学·第4辑》,世界图书出版公司2013年1月版,第24页)。《字课图说》每字均以反切法标注读音,再详解字义,莫非也是受此启发?以蔡元培的经验、学养、声望,由他来编写、审定《字课图说》是最合适不过的了。他的一生和教科书编撰结下了不解之缘,后来还独立编撰了《中学修身教科书》《哲学大纲》《华工学校讲义》等具有影响的教科书,用自己的智慧之光,点燃了无数青年学子的希望。

新学少年 协力参编

除了像蔡元培、章梫这类博古通今的大师级人物被请到澄衷学堂外,刘树屏还吸纳了一批在新式教育中脱颖而出的新锐少年,为年轻的澄衷学堂注入了青春的活力。沈颐、严保诚、夏清贻、姚明辉等就是首批聘请来的年轻教员,他们在教学的同时,还参与了《字课图说》的编纂。

在这批年轻教员中,沈颐、严保诚皆为刘树屏的武进同乡。据《常州史志》记载,二人皆于“清光绪二十七年(1901)赴上海,入澄衷蒙学堂为教习,并参与编纂《澄衷蒙学堂字课图说》”。他们的早期经历十分相似,都曾入常州龙城书院肄业,在这里接受了新教育思想的洗礼,学业优秀,均列名于《龙城书院课艺》(其中严保诚列名于算学)。刘树屏或许与他们有师生之谊,因为在他们就读龙城书院时,刘树屏正全力推动书院的改革,开设算学、舆地等新式课程。沈颐入澄衷学堂任教,还有其特殊的渊源。沈颐的岳父吕景端是盛宣怀最为倚重的幕僚,而刘树屏又是盛宣怀的生意伙伴(叶舟:《中华书局创始人之一沈颐的生平与成就》,载于复旦大学历史系编《中华书局与中国近现代文化》,上海人民出版社,2013年10月版,第302页)。后来沈颐曾在盛宣怀和刘树屏联合创办的常州正则小学堂任总教习,他在致刘树屏的信中称其为姻世伯,自称小侄(沈颐致刘树屏函:1905年,上海图书馆盛宣怀档案,档号:026811),说明他们有亲缘关系。沈颐可能是《字课图说》最得力的编者。有些回忆文章甚至认为他就是该书的主编。如澄衷学堂的早期学生项雄霄写的《六十年前的上海澄衷学校》就称“主编者为杭人(应是常州人之误——笔者注)沈颐”( 全国政协文史资料委员会编:《文史资料存稿选编·第24辑》,中国文史出版社,2002年版)。严保诚少时即好天文历算之学,擅长理化。根据他的特长,他极有可能担任《字课图说》理化知识的分纂。这也可以从他离开澄衷学堂后的经历得到佐证,他于1904年经蒋维乔介绍入商务印书馆,编纂理化教科书,常年在《教育杂志》“教授资料”专栏发表关于理科教学与理化生知识的文章,从另一角度说,他的职业生涯发展在很大程度上得益于他编纂《字课图说》的经历。

另外两位年轻教员夏清贻、姚明辉均来自上海嘉定。夏清贻(1876—1940),字颂莱,号公奴,中华民国教育家、出版家。夏清贻早年曾经留学日本,就读于早稻田大学。1901年正月至六月在澄衷学堂工作。按姚明辉的说法,夏清贻也参与编纂《字课图说》地理部分,可能就是因他是个“海龟”,接受了日本的先进教育,了解西方的文化。姚明辉,号孟埙。他自述任《字课图说》的地理部分分纂,那么,为何会让这个新学少年担当此任呢?来澄衷学堂之前,姚明辉先后就读于上海求志书院、龙门书院、广方言馆,这几个学堂皆为上海名闻遐迩的新式学堂,在上海的近代化教育中起着引领潮流的作用,从这里走出来的学生,多半能得到社会的认可与尊重。另外,他出身于书香门第,父亲姚文楠是上海地区著名的社会活动家、教育家和公益慈善事业家,编纂过《上海县志》《上海县续志》,审订过《川沙县志》等。他的伯父姚文栋是近代地理学家、藏书家,曾周游东西两洋,熟悉外国情形,还曾在姚明辉就读的龙门书院任教,传播西方文化。良好的学校教育及书香家族的熏陶,让姚明辉初出茅庐便成为引人注目的青年才俊,自然成为编写《字课图说》的合适人选。

另据澄衷学堂学生项雄霄回忆:“地理由上海姚明辉主讲,用他自编的本国地理作教材。每次上课,姚先生在黑板上画一概图,对图讲解,着重说明山脉、河流的关系、城市位置、交通要道、物产分布和历史事物的变迁等。也教学生自己作图,画出其所习得的一课。因此,学生的记忆就巩固了。”(项雄霄:《六十年前的上海澄衷学校》,参见全国政协文史资料委员会编:《文史资料存稿选编·第24辑》,中国文史出版社,2002年版)这从侧面反映了姚明辉在地理学科教材编写和课堂教学方面的杰出才能,也是他胜任《字课图说》地理分纂的有力佐证。

缮写绘图 皆出名家

1946年6月,澄衷中学第十二任校长王震对该书作了这样的说明:“本书系前清光绪二十七年本校自设之石印局印行。编者为湖阳(现并武进)刘葆良(树屏),刘系本校第一任校长,书者武进唐驼,绘图者吴县吴子城,两君均系本校教员。”(《澄衷校史资料·第一卷增订版》,第49页)而查遍澄衷高级中学之前的校史资料,均找不到唐驼、吴子城为本校教员的记载,在最早的澄衷学堂教职工名录中也未有发现,此说不足为信。

唐驼(1871—1938),原名成烈,字孜权,江苏武进人,著名书法家。唐驼6岁入塾,自幼苦学楷书,自创一格。因辛劳过度导致脊背佝偻,人呼为“唐驼子”,他便索性更名为唐驼。1901年,应同乡刘树屏之邀,缮写课本《字课图书》8册,书中大小文字均由唐驼正楷书写,端正优美,一笔不拘,易为学童接受,广受社会赞赏,上海各大书局纷纷聘其缮写教科书,唐驼书名不胫而走,享誉沪上。其书法娟秀遒劲,含蓄稳健,时称“唐体”,与沈尹默、马公遇、天台山人并称题额写匾四大圣手。沪上许多厂商争相请他题写匾牌,中华书局、世界书局、大东书局等招牌,均出于他之手;当时民国政府发行的纸币、邮票亦有他的手迹。代表作有《武进唐驼习字帖》《孝悌祠记》《育合堂记》等。

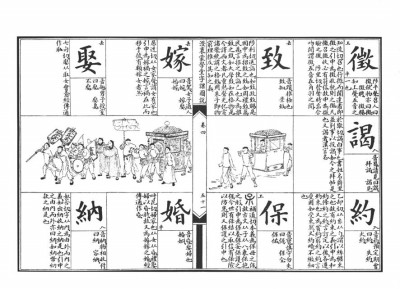

《字课图说》书中刊有插图762幅,分布各卷,有地图、人物、花鸟、建筑、器物等,大小不一,大者半框,小者半框六幅。书中所绘图画多为《点石斋画报》风格,构图工整,精美典雅,体现了民间书法艺术与绘图艺术的完美结合。该书扉页上清楚地标明绘图者为“苏州吴子城”,然而吴子城究竟是何许人也,至今仍然是个谜。刘树屏在《凡例》中说:“……非图不显者,均附以图,或摹我国旧图,或据译本西图,求是而已”,表明书中插图多为临摹已有我国旧图或外来西方图画。因为多临摹之作,不好署其真名。而“吴子城”系旧时民间对苏州城中“内城”的习惯称呼,由此推断,所谓“吴子城”或许只是苏州某一著名画师的化名,实际并无此人,书中只是假托其名而已。

总之,《字课图说》的编写,是中国教科书编纂史上的一次风云际会,既有“宿学老儒”的领衔策划,又有“新学少年”的耕耘力行,还有书画大家的加盟助力。这是新旧交替之际启蒙教材改革的一次破冰之旅,是先贤们经验、学养、眼界、功力的一次大融合。正是由于他们的攻坚克难、群策群力,才催生出《字课图说》的智慧之果,泽被后世,福佑学子,善莫大焉。让我们记住他们的名字,在旷远的历史时空中传递一份感念和敬意。