姚小平

经过傅尔蒙语法事件,以及雷慕沙的批评和被批评,征引举例的规范也就逐渐成熟了起来。在《汉文经纬》上,甲柏连孜对引用的所有例句都注明了出处,可以说无一例外。有些例句不是直接引自中国典籍,而是取自他人的语法著述,碰到这种情况他就会说明转引自某人。经过两个多世纪的批评和改进,到了甲柏连孜,西方汉语语法研究的著述规范已告成熟。

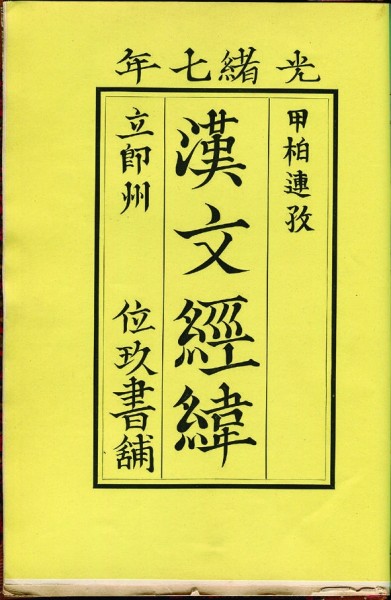

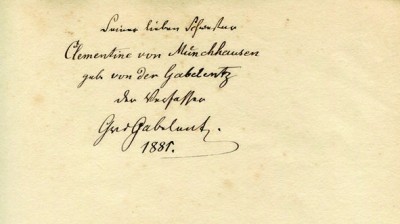

摆在诸位面前的甲柏连孜(Georg von der Gabelentz,1840—1893)《汉文经纬》(Die chinesische Grammatik,1881)中译本,有两个附录:“论汉语新语法”(1882)和“《汉文经纬》续论:庄子的语言”(1888)。前一篇很短,是甲柏连孜对《经纬》所做的自评;后一篇较长,从标题可知这是他的一项后续探索。收入这两篇作品,是想让中国读者看到:在完成这部古汉语语法之际,著者在思考些什么?在接下来的几年里,跟这部语法有关的研究,他还做了些什么?

本文则打算把考察的视线往前推移,到甲柏连孜开始构思《汉文经纬》的时候。像这样一本大部头的语法,系统性如此之强,想必著者早早就有所谋划,提出若干相关的理念和方法,构想一个可操作的框架。当然,在准备阶段他还得做一件事情,即对以往的研究成果加以清理,比较各种旧著的短长,看看哪些须摈弃,哪些尚可供汲取。于是我们要回到1878 年,那一年甲柏连孜撰成一篇长文《论汉语语法学史和汉语语法研究理论》,刊发于《德国东方学会杂志》第32卷(Gabelentz 1878)。文章分两个部分,第一部分是一篇史论,标题为“文献史”(Literaturgeschichte),评析了之前两个世纪里18位研究者的20余部语法著作;第二部分题作“汉语语法研究的任务”(Aufgabe der grammatischen Behandlung des Chinesischen),可以视为一篇规划书,提出了未来几年研究和著述的设想。

这里我们只来看此文的史评部分,并且只讨论其中谈及的一个方面,即举例征引的问题。这个问题跟汉语语法研究本身并没有多少关系,从现代学术的角度来说,也不那么重要,因为问题已经得到解决:今人撰写论文、专著,引用例证时随手标明文献的出处,已是理所当然的事情。但是两三个世纪以前人们还做不到,或者刚刚开始这样做,所以甲柏连孜当年回顾汉语语法研究史,把这一问题看得很严重,对雷慕沙(Jean Pierre Abel-Rémusat,1788—1832)提出严厉的批评;而等到他自己撰著《汉文经纬》,在处理例证、说明出处时便格外小心。从雷慕沙指认傅尔蒙(Stephanus Fourmont,1683—1745)暗中剿袭,到甲柏连孜批评雷慕沙公开袭取——正是通过这样不断的批判、评析、改良、修正,语法家们举例征引的方式才得以逐渐规范起来。

甲柏连孜怎样评说傅尔蒙

甲柏连孜的述评从西班牙传教士万济国(Francisco Varo,1627—1687)的《华语官话语 法》讲起,这是世界上第一个西洋汉语语法的印本(Varo 1703)。可是甲柏连孜坦陈,这本语法书自己并未读过。原因很简单,其存本已经罕见,他未能弄到手。由于没有读到,他也就不予置评。我们从《汉文经纬》可以看到,甲柏连孜是一位脚踏实地、异常认真的研究者,

而在面对学术史的时候,他也同样不改实事求是的态度。但这样就会影响到对下一本语法的评判,这本语法就是引起争议最多、被世人普遍认为毫无价值的《中国官话》(Fourmont 1742)。因为雷慕沙指责傅尔蒙大量抄袭万济国,而既然甲柏连孜手中没有万济国的语法, 他又如何判别抄袭行为是否属实,以及抄袭的程度究竟怎样呢?除非是不经思索,照单接受雷慕沙的看法,但甲柏连孜似乎有所保留。在这件事情上,甲柏连孜照样很认真,态度相对 谨慎。后世的大多数学人喜欢拿傅尔蒙当剽窃的典型案例说事,而其实无非是在痛打落水狗,绝少有人会动真格,拿《中国官话》与《华语官话语法》做个比较,然后再决定是否参与笔伐。

甲柏连孜写道:

(《中国官话》)这本书据说不折不扣是那本西班牙人著作的翻版,只是添加了汉字而已。可是很多字出了错,而选对的字则是从其他书上抄来的。……这本语法的标题虽然叫官话,实则讨论的并不只是当代通行的语言;它里面含有许多属于古文的东西,与现代语言毫无章法地混在一起。如果我的印象是正确的,那么傅尔蒙应该并不缺乏知性和天分(Verstand und Begabung);他所缺少的是汉语的实际知识(Sachkenntniss)。在那些并没有被指剿袭的场合,他的处理手法有时候非常聪明,但首先也表现得是一个会动脑筋的人(der Denker),而不是一个真正懂行的人(der Kenner)。他的汉语语法是按照拉丁语法的样式设计的,几乎没有举出真正能够说明问题的例子……(Gabelentz 1878: 602-603)

这段话说的事情,看起来是一件,都是针对傅尔蒙其人其书,实则涉及三个方面,需要分别开来:

第一,“据说”如何如何,这应该是在引述雷慕沙的说法。雷慕沙在《汉文启蒙》的前言里对早先的几部汉语语法做了评判,甲柏连孜认为他的看法绝大部分是正确的,包括对傅尔蒙的批判。但他终归没有读到万济国的语法,所以只能称“据说”。

第二,批评傅尔蒙:(1)混淆官话与文言;(2)搬用拉丁语法模式。这的确是傅尔蒙语法的两大弊病。翻开《中国官话》,我们会看到书中罗列了大量的文言虚词,逐个注音和释义,完全是在白费力气。至于套用拉丁语法,倒不是傅尔蒙一个人的过错,而是早期研究者的通病。卫匡国(Martino Martini,1614—1661)作《中国文法》(成稿于1650 年代,见 Martini 1998),万济国著《华语官话语法》(1703),在描写汉语的名词、动词时也都使用了变格变位表。

第三,指出傅尔蒙欠缺汉语知识,但不缺乏推理的能力和分析的本领。明明说要考察官话,结果却杂入了文言,恐怕就是因为对官话缺少感性认识。论学习汉语的环境,傅尔蒙根本无法与卫匡国、万济国、马若瑟(Joseph-Henry Marie de Prémare,1666—1735)等在华传教士相比。实际上他几乎没有接触官话口语的机会,除了与留居法国的黄嘉略(Arcade Hoam-gé,?—1716)有些交往之外;而黄嘉略是福建人,官话是否熟练也很难说。

上述二、三两点,是知识、认识的问题,要与袭取分开。后世学人谈及傅尔蒙,往往是一顿嘲讽了事。可是事情没有这么简单,不像小孩子看电影,分出坏人好人就有了结论。甲柏连孜比较客观,他的那段话里,令我们尤其感兴趣的是这样一个判断:“在那些并没有被指剿袭的场合,他的处理手法有时候非常聪明。”这就等于说,甲柏连孜相信傅尔蒙语法并不是从头到尾都在剿袭,而可能局部有所发明;只不过因为缺乏汉语知识,傅尔蒙的发明大都不可取。甲柏连孜这样说,有没有道理呢?如果说傅尔蒙没有完全剿袭,那么他自己的发明,他的聪明和知性,表现在哪里呢?可惜甲柏连孜就此打住,没有继续往下说。但我们相信,他不是随口说说而已,应该有他的理由。

雷慕沙对傅尔蒙的指控

当年雷慕沙这样斥责傅尔蒙:

就《中国官话》来看,再没有比它与万济国的语法更叫人吃惊的雷同了。这种相似不仅在于章节的标题,而且在于选用的例子,直到每一小节内例子的安排。由同样的词和词序构成的同样的语句,出现在两部语法书中,以至严格说来傅尔蒙的语法只不过是万济国语法的拉丁译本(une traduction latine de celle du P.Varo)。……文献史上的这一特殊事件不能放过不提。首先,它让我们看到有一部汉语语法不能作数,因为傅尔蒙的语法只不过是《华语官话语法》的抄本或翻译(une copie ou une traduction de l’Arte de la lengua mandarina);其次,它揭露了《中国官话》上多得无法计数的严重错误缘何而来。万济国神父没有为汉语的词汇和句子配上相应的汉字,可是他从头到尾给予了注音,标写了声调。傅尔蒙倒是添上了汉字,但在选择发音相同的汉字时却一再弄错。显然,当他需要例证的时候,他所依据的是用拉丁字母转写的语句,而不是直接从汉语文本中取用。(Abel-Rémusat 1822: xiv-xv)

《中国官话》与《华语官话语法》的确有大量雷同,雷慕沙的指控无疑可以成立。章节相似倒不是有力的证据,因为两部书都是基于拉丁语法模式,按欧语语法习见的词类框架来 布局。但是同一小节内的例证完全一样,而且排序也相同,就无法用巧合来解释了。比如在《华语官话语法》第十一章“构句方式”的第三节里,有这样五个例句(Varo 1703: 69-70):(图一)

(1)gò t tā‘ ti xū.[我读他的书。]

(2)gò i nì i puèn xū.[我与你一本书。]

(3)i puèn xū gò i nì leào.[一本书我与你了。]

(4)gò míng nì tun‘g tā‘ ki ‘.[我命你同他去。]

(5)gò tun‘g nì hoéi ch ‘ ché kó ky mù.[我同你会吃这个鸡母。]

关于第三句,万济国补充说:宾语“一本书”可以提前至句首出现,但这种句式不常见。然后我们翻开《中国官话》,第五卷“论句法”有一小节叫“论动词的句法关系”(De Syntaxi Verberum),傅尔蒙列出了四个句子,与万济国的例句不仅完全一样,居然连排列的次序也 相同,只是省去了第三句(Fourmont 1742: 226-227):(图二)

(1)ngò to t’ā tie xū.[我读他的书。]

(2)ngò yu nì ye puên xū. [我与你一本书。]

(3)ngò mím nì t’um t’ā k’iú.[我命你同他去。]

(4)ngò t‘um nì hoéi c‘he ché kó kī mù.[我同你会食这个鸡母。]

在同一话题底下,引例举证如此相像,判定为剿袭绝无疑问。当然,一边袭取例证,一 边补写汉字,这后一项工作应该为傅尔蒙记上一功。上引万济国的例句,本来只有西班牙文注音,如今方括号内列出的汉字均为《华语官话语法》英译本(2000)添加。最后一句中的字音 che‘,万济国标有送气号,写为“吃”应无疑义,但傅尔蒙当年写为“食”,也不算离谱。将注音逐个准确地还原为汉字,这项工作有相当的难度,傅尔蒙极有可能是靠黄嘉略的 帮助才做成了此事。我们今天看《中国官话》所载的汉字,有些页上很简单的单词接连出错, 有些页上较复杂的句子反而能写得精准,优劣好坏相差很大,不像是一人所为,个中的原由已很难理清。

有雷同,有不同

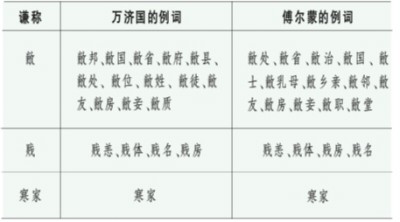

倘若一部《中国官话》处处这样,那么它就真如雷慕沙所说,是《华语官话语法》的抄本或拉丁译本了。不过我们再来看一组例子。《中国官话》第五卷的第三节(Fourmont 1742: 260-262),论及“敝、贱、寒”三个字;《华语官话语法》第十四章“礼貌用语”底下的第五节,也专门讨论这三个字,而且排列顺序相同:

“敝房”,即拙荆,对人谦称自己的妻子。万济国把这个词直接译为mi mujer(我的妻子),而傅尔蒙除了逐字对译(pí | contemptibilis | 敝, fam | domus | 房),还略有加工,先说直义,再举转义:id est, domus mea. vel uxor mea(即,我的房子、家;或,我的妻子)。

“敝治、敝士、敝乳母、敝乡亲、敝邻”五例,系傅尔蒙添加。最有意思的是“敝质”,《华语官话语法》英译本对这个词的还原有误。万济国提供的注音是pí che,释义为mi dignidad(我的官阶或职位,英译my rank),汉字当写为“敝职”。反倒是傅尔蒙写对了,也许背后有高明指点。

“敝堂”,乍一看也为傅尔蒙所补,实则不是。万济国在本节的收尾处写道:“‘寒’一 词只用来称呼自己的家,即‘寒家’。如果想表达‘我的教堂’一义,我们就不能说‘寒堂’,而要说‘敝堂’。”傅尔蒙的解释是:“‘敝堂’,即‘我的教堂’(拉丁文aula mea,法文mon Eglise)。这是传教士们的说法,他们不说‘寒堂’,其本义为‘寒冷的殿堂’。”他并没有中国生活经历,然而引述的内容却如此具体,所根据的应该就是万济国的语法。

至于“贱”、“寒”二字,傅尔蒙的五个例词与万济国所举一模一样,袭用的可能性颇大。就以上一组三个字来看,傅尔蒙同样既有袭取又有发明,但因为没有交代材料来源,也就落下了口实。无论如何,说《中国官话》只是万济国语法的抄本或拉丁译本,是过激了。雷慕沙自己在《汉文启蒙》的官话篇里,讲解“敝”、“贱”二字时各引了四个词(Abel-Rémusat 1822: 124-125):

敝国 敝姓 敝友 敝同年

贱恙 贱房 贱手 贱名

比较万济国、傅尔蒙所用的例词,一眼可识大半雷同,而雷慕沙也并未说明这些例子的 具体来源。

傅尔蒙的发明:

无用的和有用的

看来甲柏连孜说得对,有些地方傅尔蒙并没有照抄万济

国。可是甲柏连孜还说,有时候傅尔蒙很聪明,此话该怎样理解呢?能不能找到一两个例子,可以证明甲柏连孜的这一判断也是对的?

我们知道,傅尔蒙和万济国一样,也把拉丁语法的变格变位搬到了汉语里面。马士曼曾批评傅尔蒙“用自己造的句子证明自己提出的语法观”。究竟哪些是傅尔蒙杜撰的句子,马士曼没有说,但我们从《中国官话》上不难找到这样的句子,如用来说明动词各时态变位的“我今知”、“我将知”、“我知了”、“我已知了”、“我知过了”、“我已曾知过了”、“我已经知及了”(Fourmont 1742: 84-86)。这一系列例证,是傅尔蒙根据卫匡国、万济国的语法中“我今爱”、“我将爱”、“我爱了”等句式推演出来的。“我今爱”、“我将爱”、“我爱了”等等也都是生造的句子,语法看起来没有问题,至少词序是正确的,副词、 助词用得也是地方。只是这样的句子在中国人的日常言语里恐怕听不到,它们是当年传教士语法家在搬用拉丁语法模式的过程中将欧式句子译为汉语的结果;中心动词为“爱”(amo), 这是拉丁语法家在编制变位表的时候最常使用的示例动词之一。“我今知”、“我将知”之类生造的句子,恰能证明傅尔蒙在企图发明,而不只是剿袭。只不过发明出来的是个毫无用处的怪物罢了。

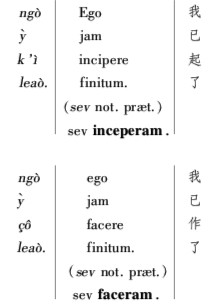

那么,傅尔蒙书上有没有尚可取的、有一丁点用处的发明,能够被后世学人觉得有益而借镜呢?似乎也有的。我发现,在阐释汉语例证的过程中系统地使用形式化的标记处理虚词, 有可能始于傅尔蒙。我们来看《中国官话》94页上的两个句子(是傅尔蒙自己的例子,万济国、马若瑟的语法上都没有),“我已起了”、“我已作了”:(图三)

ngò Ego 我

y jam 已

k’ì incipere 起

leaò. finitum. 了

(sev not. pr?t.)

sev inceperam.

ngò ego 我

y jam 已

?? facere 作

leaò. finitum. 了

(sev not. pr?t.)

sev faceram.

其中的两例“了”字,理解为过去时标记(not. pr?t.,也写为pr?t. not.)。标记,拉丁文是nota(=英语sign, mark, note),傅尔蒙缩写成“not.”;pr?t.,即 pr?terite(过去时)。马若瑟在分析中也曾用过标记一词,只是不像傅尔蒙那样有意识地当作术语使用,也没有加以缩略,使之具有符号的性质。

以缩略的方式将某个字标记为某种语法形式,是一项程式化的处理法,在傅尔蒙的词法分析中已经成为常规手段。《中国官话》上使用的标记,其中概括程度最高的一个是“expl.”(又写为 explet.),意思是虚义词(=英语 expletive),例如:“的”、“之”、“者”(p.15),卓 尔、率尔的“尔”(p.187-188),箱子、镜子、夫子的“子”(p.27、273),虽然、忽然、突然的“然”(p.146、159),或者的“者”(p.180),语尾词“已、矣、焉、耳、乎”等(p.204、 329 以次),以及量词“张、车、阵、句、本”等(p.191、226),都使用了这一标记。虚义词,理解为虚词或助词也一样。细分之,则有:

“的”、“之”,属格标记(genit. nota 或 not.gen.),或属格虚义词(gen.expl.);有时只标属格(genitiv.或 genit.),见 p. 41、52、66、226 等。

“将”,将来时标记(futur. not.或 not. futur.),见 p.90。

“被”,被动态标记(nota pass.或 pass. not.),见 p.89、101、113 等。

“们”,复数标记(not.plur.),或直接标为复数(pl.),见 p.134,107-113 等。

死者的“者”,标为形容小词(adj.part.),见 p.169。

傅尔蒙的这种缩略标记法,是他自己发明的,还是从欧语语法书上学来的呢?我们不清楚,但可以肯定,大规模地见于汉语语法,这是第一次。七十余年后,马士曼发表《中国言 法》,在译释例证时也使用了缩略标记,只是并不频繁。看来他是在效仿傅尔蒙,如把“这句话是当说的”、“那个人是要用的”里面的两个“的”字都标为“(gen.part.)”,即属格小词, 而量词“句、个”则标为“(num.)”。有时候,他像是从修辞的角度考虑问题,如引《论语·雍也》“未尝至于偃之室也”,“也”字标作“(encl.)”(=enclitic),盖指轻读的语尾词;另一例引《论语·里仁》“苟至于仁矣、无恶也”,“矣”字标为“(emph.)”(=emphatic),表示重读、 强调(Marshman 1814: 233, 271)。

然后是马礼逊的《通用汉言之法》。在逐字译释语句时,他对量词做了较多标注,例如 “两枚桃子”的“枚”,注明为“(Numeral)”,而对“那个人”(那=哪)、“那只狗”、“几件衣服”、“一尾新鲜鱼”、“一首诗”中的“个、只、件、尾、首”,都使用了缩略标记“(N.)”。有时,会连实义带标记一起出现,如“大炮八百门”的“门”,注为“(doors–N.)”。时或也能见到其他字的标记,如句子“我与你斟酌这端机密之事不可泄漏”,其中的“端”和“之” 分别标为“(N.)”、“(genitive)”;“宪官的笔”(“宪官”误译为 “Mr. Hien”),“的”字标为“(gen.)”。对另外一些语法字, 在译释中说明了功能,没有完全精简为标记,如“了”、“们”,分别注明为“(forms the perfect.)”、 “(forms the plu.)”(Morrison 1815: 53-62, 102-104)。

经过两位英人沿承,到了雷慕沙,便形成了一套高度精简的语法形式标记,用于所有例证的译释,前后完全一致。这样的拉丁文标记共计11个,最后集中编为一张“缩略语表”(Table des abréviations),附在《汉文启蒙》书末:

n. g. = nota genitivi

(属格标记:之、的)

p. r. = particula relativa

(关系小词:者、的)

p. n. = particula numeralis

(数量小词:匹、个)

p. o. = particula ordinalis

(序数小词:第)

p. e. = particula expletiva

(虚义小词:子、儿)

p. f. = particula finalis

(句末小词:也、矣)

p. i. = particula interrogativa

(疑问小词:乎、耶)

p. a. = particula admirativa

(感叹小词:乎、哉)

n. f. = nota futuri

(将来时标记:将、要)

n. pr. = nota praeteriti

(过去时标记:曾、已、了)

v. a. = verbum auxiliare

(助动词:可、来、把)

就这种形式标记的运用而言,在傅尔蒙、马士曼、马礼逊、雷慕沙之间应该存在某种发展上的连续性。人们对于例证的雷同很敏感,而对于手段的重复则很木然。

甲柏连孜对雷慕沙的批评

雷慕沙肯定料不到,日后也会有人站出来批评他取用例证的方式有问题。按理说他已经很当心了,在《汉文启蒙》的前言中写道:

有一点丝毫不难启口:必须承认,本书中使用的很多例子是借来的,或取自马若瑟的书稿,或引自刚才述及的那些著作,所以,在这方面谈不上有发明的功劳。但教师和学生尽可放心,我们对所有的例子都参照原著逐一作了核实。(Abel-Rémusat 1822: xix)

这样声明在先,论述中取过别人的例子而隐没转引的来源,似乎也就显得很正常,不必担心被指袭取。我们相信雷慕沙一定会去翻检中国书,然而是否所有的例子都能逐条核对原文,就很难说了。一则这是著述家的良心问题,查核与否只有自己知道;二则查对例证要花费大量的时间和精力,用同样的时力完全可以从中国书上找到足够的一手例子,而不必从别人那里转引。

现在轮到甲柏连孜向雷慕沙发难了。在《论汉语语法学史》一文里,话及《汉文启蒙》 时他便摘出雷慕沙的这一段自白,并引用一位德国同行的史评指出:雷慕沙书上的例证几乎全都取自马若瑟以及其他前人的著述。不仅如此,雷慕沙进而声称是他首先发现了汉语的构造规律和词序规则,这也不是事实,因为先于他,马士曼、傅尔蒙、马若瑟几位在这方面都已有所揭启(Gabelentz 1878: 606)。雷慕沙的那句自诩的话是这样说的:

汉语结构的规则,这是本书无法向人借取的东西,因为还没有人从这一角度对汉语做过考察。这也包括我们的一个目标:从词和语句的位置出发观察汉语,确切了解词与词、句与句之间的关系,以及它们以怎样的方式相结合,进而建立起完整的意思。(Abel-Rémusat 1822: xx)

诚如甲柏连孜等后世评家所言,如果一定要追查汉语“结构和词序规则的发现权”(die Construktions und Wortstellungsregeln Ent-deckungsrechte)当属谁手,那么雷慕沙之前的几位语法家,特别是马士曼,应该都有份。儒莲对马士曼就十分推崇,在撰著《汉文指南》时甚至把马士曼的一句话印在书名页上(Julien 1869),视为汉语语法研究的不易之论:

The whole of Chinese grammar depends on position.

经过傅尔蒙语法事件,以及雷慕沙的批评和被批评,征引举例的规范也就逐渐成熟了起来。在《汉文经纬》上,甲柏连孜对引用的所有例句都注明了出处,可以说无一例外。有些例句不是直接引自中国典籍,而是取自他人的语法著述,碰到这种情况他就会说明转引自某人。经过两个多世纪的批评和改进,到了甲柏连孜,西方汉语语法研究的著述规范已告成熟。

(作者为北京外国语大学外国语言研究所教授)■

主要参考文献

Abel-Rémusat, Jean Pierre. 1822. élémens de la Grammaire Chinoise. Paris: Maisonneuve et Cie,Libraires-éditeurs.

Fourmont, Stephanus. 1742. Linguae Sinicae Grammatica.Lutetiae Parisiorum:Ex Typographia Josephi Bullot.

Gabelentz, Georg von der. 1878. Beitrag zur Geschichte der chinesischen Grammatiken und zur Lehre von der grammatischen Behandlung der chinesischen Sprache. Zeitschrift der Deutschen Morgenl?dischen Gesellschaft, Bd. 32, 601-664.

Gabelentz, Georg von der. 1882. On a new Chinese Grammar. Abhandlungen und Vortr?ge des fünften internationalen Orientalisten-Congresses, gehalten zu Berlin im September 1881. Berlin: A. Asher & Co. Weidmannsche Buchhandlung.

Gabelentz, Georg von der. 1888. Beitr?ge zur Chinesischen Grammatik. Die Sprache des Cuang-tsi. Abhandlungen der philologisch-historischen Classe der k?niglichen s?chsischen Gesellschaft der Wissenschaften. Dreiundzwanzigster Band, 579-638. Leipzig: Bei S.Hirzel.

Julien, Stanislas. 1869. Syntaxe nouvelle de la langue chinoise fondée sur la position des mots. Premier volume. Paris: Librairie de Maisonneuve.

Marshman, Joshua. 1814. Elements of Chinese Grammar. Serampore: The Missionary Press.

Martini, Martino. 1998. Grammatica Sinica. In Opera Omnia,Vol.II, a cura di G. Bertuccioli, Trento, 1998. Pp. 349-481.

Morrison, Robert. 1815. A Grammar of the Chinese Language. Serampore: The Mission Press.

Varo, Francisco.1703.Arte de la lengua Mandarina.Canton.(Francisco Varo’s Grammar of the Mandarin Language. An English Translation by W.South Coblin and Joseph A. Levi. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. 2000.)