李雪涛

尽管《太极图说》是一个哲学文本,但是甲柏连孜的阐释方式,依然是语文学的。显然,他的路径是从语言到哲学思想。此外,甲柏连孜之所以选择了《满汉合璧性理》,最主要的原因在于他认为满文可以加深他对中文原文的理解。对于大部分当时欧洲的语言学家来讲,作为拼音文字的满文更容易掌握。满文文献为语言学家和汉学家掌握中文,进而研读中国文献提供了非常重要的帮助。

甲柏连孜生平及其对中国哲学的研究

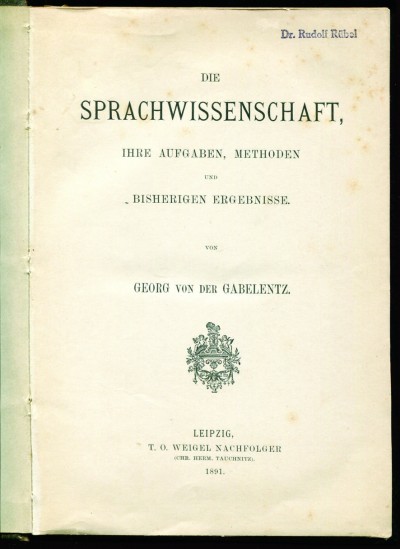

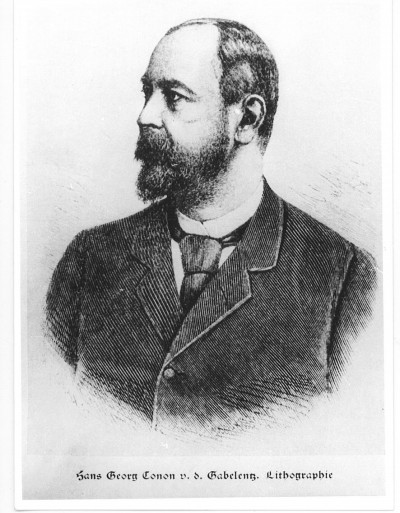

甲柏连孜(Georg von der Gabelentz, 1840—1893)是19世纪德国汉学家、语言学家。他与同为语言学家的父亲共研究过200多种语言。1878年7月1日他被莱比锡大学聘为东亚语言学的编外教授,这一教席是他本人倡议的,并且是在德语地区第一个专为东亚语言(汉语和日语)开设的教席。甲柏连孜还致力于满文、蒙古文、藏文和马来文的研究,他的主要著作《汉文经纬》(Die chinesische Grammatik, 1881)至今仍被汉学界认为是具有划时代意义的古汉语语法专著。1889年甲柏连孜被柏林大学聘为东亚语言与普通语言学正教授,并于1889年6月27日当选普鲁士科学院院士。1891年,51岁的甲柏连孜出版了他另外一部重要著作《语言学》。在这部著作中,甲柏连孜建立了历史语言学中的语言演变周期性理论(Theorie des Zyklischen Sprachwandels),并提出了语言学的目标和任务。

甲柏连孜1876年在莱比锡大学撰写了他的博士论文,这是他一生中唯一一次比较长时间集中研究中国哲学。

甲柏连孜一直对中国哲学怀有敬畏之心。1881年,他发表了1878年在莱比锡大学的就职讲演,题目为“东亚研究与语言学”(Die ostasiatischen Studien und die Sprachwissenschaft)。在演讲中,他专门提到了为什么要研究中国哲学:

让我们尝试着沉醉在中国哲学的秘密中,沉醉于他们深奥的形而上学、他们的乐观与悲观、他们的现实主义与理想主义情怀、他们对体制的种种抗争、他们不断进步的历史——从那些如今仅能读懂的吉光片羽中,我们知道了巨大藏书的重要性,而当地的书目也向我们展示了这巨大的书籍宝库:我们在前人描绘的那种千篇一律的精神面貌之上,看到一场激烈精神较量的演出,并在那位思想者黄色皮肤的中国式额头上看到了深深的皱纹。那个以精神统治了人类总数的三分之二、令人称奇的大智者,是一个中国人;人们要评价中国和中国人,就得知道儒家学说。

甲柏连孜希望通过汉学探索中国人的精神世界。哲学当然是这一探索的重要方面。但他的视野不仅仅局限在东亚的哲学范畴之内,他之后进而指出:

东亚研究打开了如此广阔的视野,其未来是难以估量的。其任务首先是哲学的,这里的哲学是从其最广泛的意义上而言的。但是第二个任务也一点不轻松:我所指的是语言学,这是拓宽和深化我们对于人类语言本质的认识。

实际上,从甲柏连孜步入汉学界一开始,他认为自己的使命就在于东亚的哲学和语言学这两个领域,并且认为二者是相辅相成、不可分离的。

甲柏连孜博士论文的两个评阅人分别是布罗克豪斯(Hermann Brockhaus, 1806—1877)和弗莱舍尔(Heinrich Leberecht Fleischer, 1801—1888)。布罗克豪斯系著名的出版商弗里德里希·阿诺德·布罗克豪斯(Friedrich Arnold Brockhaus, 1772—1823)的三子,著名印度学家。他曾于1870至1871年担任莱比锡大学哲学学院院长,1872至1874年出任莱比锡大学校长,在甲柏连孜获得博士学位的第二年(1877),布罗克豪斯便去世了。

弗莱舍尔是德国现代阿拉伯学的创始人,也是他同时代最著名的东方学家之一。正是由于弗莱舍尔的努力,使得莱比锡大学成为世界著名的阿拉伯学研究重镇,也成为阿拉伯文化在欧洲的中心,莱比锡大学也因此被誉为“阿拉伯学者的麦加”(Mekka der Arabisten)。弗莱舍尔在阿拉伯研究方面取得巨大成就,1843年9月,他决定要成立一个东方学家的学会。1845年10月2日在达姆施达特,仿照巴黎亚洲学会(Société asiatique)的德国东方学会(Deutsche Morgenl?ndische Gesellschaft)成立,会址设在莱比锡。创始人就包括甲柏连孜的两位导师:弗莱舍尔和布罗克豪斯。学会会员的研究领域包括东方、亚洲、大洋洲和非洲的语言与文化,以及这些地区间的相互关系,及其与相邻地区的相互关系。

博士论文的内容与结构

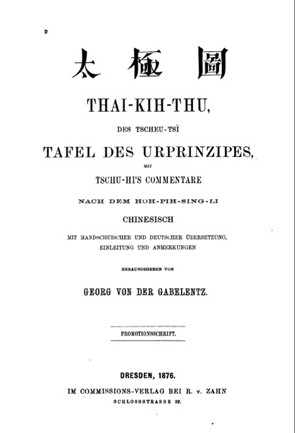

甲柏连孜博士论文的内容是对北宋哲学家周敦颐的《太极图说》的翻译和解说,题为《周子太极图说,并附有〈合璧性理〉中朱熹的注释》(Thai-kih-thu, des Tscheu-tsi Tafel des Urprinzipes, mit Tschu-hi's Commentare nach dem Hoh-pih-sing-li,1876,以下简称《周子太极图说》)。这是传统的以语文学的方式对一个哲学文本进行的翻译和阐释,使用雍正十年(1732)刻板的《满汉合璧性理》作为底本。甲柏连孜写道:“本书共有4册,包括《太极图》《通书》,最后是张子的《西铭》,但最后两部书从意义和兴趣来讲无论如何是没有办法与太极图相提并论的;仅仅是为了更好地理解《太极图》,并且获得有关其作者更精确的知识,将《通书》翻译出来就是非常值得的。”

我们都知道,今传的《太极图说》是朱熹(1130—1200)整理的,他认为:“太极图得通书而始明”。

由于清代是满人统治,欧洲的东方学图书馆藏有很多类似于《满汉合璧性理》的满文-汉语对勘的中国典籍。当时训练出来的德国东方学家的满文和古汉语水平都很高,一个原因即在于,满文是拼音文字,对德国汉学家来说更容易掌握,因此满文的翻译对于他们理解中国思想可以说起到了重要作用。由于此类“满汉合璧”图书的双语特色,中文方面的校勘不是特别精良,常常会有一些刻板的错误。甲柏连孜也发现了《满汉合璧性理》的“中文部分并非总是正确的”。

我们知道,周敦颐(1017—1073)的《太极图说》全文仅250余字,实际上是阐发他自己所绘的“太极图”。太极图显然源自道士的修炼之图,但周敦颐对这幅图进行了根本性的

改造:改为了天地万物生成之图。在“图说”中,周敦颐对这幅图的解释为:有象有形的二气五行和万物,都源自原始的、绝对的实体“太极”,而太极就是无极,由它而产生出阴阳五行和宇宙间的万事万物。他以“太极”为本体,提出了宇宙观、世界观,说明了万事万物和人的产生,进而提出了无极、太极、动、静、性、欲、善、恶、仁、义等范畴和概念。

《周子太极图说》除了1876年2月写于德累斯顿的“前言”(共5页,V-VII)之外,其内容分为两大部分:“引言”(共10页,1-10)和“正文”(共70页,11-81),另有作为“附录”的“朱子太极说”(共6页,82-88)。“引言”主要是对《太极图说》的思想加以总结和系统化,又包括了五个部分:

I. 二元论 1

II. 向一元论的过渡 3

III. 周敦颐的一元论 5

IV. “极”和“太极” 7

V. 朱熹和“性理” 9

这一共10页的“引言”基本上是一个中国哲学的简单背景介绍,这部书的读者显然是当时德国的一般读书人,他们很少有相应的中国历史和文化知识。

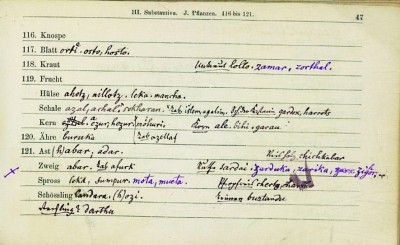

在第二部分“正文”中,包括了“导论”、周敦颐绘制的“太极图”及其德文翻译,以及周敦颐的《太极图说》原文及翻译,也包括朱熹的注及译文。作为附录的是“朱子太极说”,出自《朱熹文集》(明嘉靖十一年[1532]福州府学本/卷六十七)的“太极说”。由于这三个部分都被收录在了《满汉合璧性理》之中,因此在甲柏连孜的论文中,除了中文之外,也都罗列并分析了满文,只不过满文部分是用拉丁字母撰写的方式给出的。

论文的最后两页是甲柏连孜的“简历”。

在汉学领域的首次登场

撰写博士论文时的甲柏连孜毕竟是26岁的年轻人,他知道在汉学领域他只是一个资历很浅的入门者。在博士论文的前言中他写道:“在拥有众多著名前辈学者的汉学领域,我好像是第一次登场,希望读到此书的当今衮衮硕儒能原谅我的无知。在东方学研究的领域中,汉学也许是至今依然很少为人开拓的巨大领域。”

在甲柏连孜所处的时代,从整个东方学的领域来说,汉学的确鲜有巨大的成就出现。我想这正是甲柏连孜之所以乐此不疲地进行汉学研究的原因。一直到1881年,他在“东亚研究与语言学”一文中依然表现出了对德国汉学研究状况的担忧:

汉学在德国的发展并不顺利。我们在东方学的土地上耕耘的却是别的果实,甚至硕果累累!印度研究、伊朗研究、闪族研究以及埃及研究的辉煌成就纤毫毕现地呈现在这个文明世界眼前;我们看法老和他的臣民们、穆斯林以及婆罗门简直就好像是相识已久的生意伙伴或是手足同胞一样,恨不得赶快称兄道弟,静静地听着他们的历史就好像小时候听童话故事时一样。至于中国文化在这里听起来是什么样子,反正听着不像是人家本国的旋律。

跟其他德国的东方学研究比较,甲柏连孜认为,德国在汉学方面所取得的成就依然是很差的,有待进一步提高。

哲学文本的翻译

在“前言”中,甲柏连孜指出,《太极图说》意义非凡:

周子的著作所涉及的是辩证思想的发展,甚至溯源到了二元论最初的单位:我认为这对于哲学专业的人来讲也是不无兴趣的吧,但首先我将我的这部论文献给汉学家们。并非仅仅告诉汉学家一些新的东西,而是特别希望通过这篇论文更好、更清楚地阐明周子的体系,这对我来讲似乎也是可能的。因为我常常感觉到,第一次的翻译有多么艰难,其中甘苦儒莲在他的老子翻译中一定深有感触,语言专家多么需要其他方面的专家——比如哲学家在修改方面的帮助。

甲柏连孜清楚地知道自己是汉学家,像周敦颐《太极图说》这样的哲学文本,仅仅从语文学的角度是无法翻译、阐释清楚的。因此他认为,哲学家的介入非常重要。

在此,甲柏连孜举了儒莲(Stanislas Julien, 1797—1873)翻译《老子》的例子。1842年儒莲将《道德经》翻译成了法文。1856年他又将法文本翻译成了英文本,送给他的英国老师、伦敦会的传教士麦都思(Walter Henry Medhurst, 1796—1857)。甲柏连孜认为,作为《道德经》的第一个西方语言的译者,儒莲最了解翻译之难。因此,周敦颐《太极图说》的翻译对甲柏连孜来讲,同样是筚路蓝缕的开创工作。

除了儒莲之外,甲柏连孜提到他的榜样应当是汉学家史陶斯(Victor von Strauss, 1809—1899):

我想到了史陶斯,他的翻译艺术为我提供了可供模仿的榜样。他所达到的,是我追求的:将原作者的形式和思想尽可能予以忠实地再现。我会大胆地一再使用德语固有的表达方式,或者对意义不明确的篇章做多义的处理,以便尽可能客观地来看待不同的解释,并添加由我自己的理解方式得来的注释。在多种可能性的阐释方式之中进行选择的地方,我会在注释中让读者对出现问题的地方予以关注,以便引出他们的批评意见。

甲柏连孜所提到的是史陶斯的《道德经》翻译。这是第一个德文的《道德经》全译本,出版于1870年。史陶斯曾在埃尔兰根大学、波恩大学和哥廷根大学学习法律,直到1882年才在莱比锡大学成为神学博士。史陶斯如何学的汉语?跟谁学的汉语?都不太清楚。但是他受过很好的神学和哲学训练,他的译文被当时的学者奉为经典之作。德国哲学家雅斯贝尔斯(Karl Jaspers, 1883—1969)对史陶斯的这个译本予以高度评价:

史陶斯所作的注释在于把读者引向翻译中的难点问题,中文原句的意义以及词句的多种含义。此外,他受过传统的德国哲学训练,因此他的阐释透彻、审慎,有时也带点奇特的哲学味道。即便译文晦涩难懂,也能在注释中找到他之所以这样做的原因。在使用这一杰出译本的同时,我还参照了其他新出的一些译本。在发现这些新译本跟史陶斯的译本有偏差时,再读史氏的注释,真令人信服不已,他会告诉你他之所以这么译的理由,并且常常是后来才出现的异议事先就能认识到。史陶斯这本乍读起来令人费解的译本,也许正因为此才是最好的译本:这一译本不易读懂,需要借助于注释的帮助才能理解那简短、含蓄的背后所隐藏的真意。

在1959年出版的瑞士苏黎世版中,为这一新版作序的托恩(Willy Y. Tonn,1902—1957)认为,史陶斯的老子译本不仅是最古老的德语译本,同时也是最好的译本。他同时指出,后来的很多德译本,包括卫礼贤的译本,实际上都是以史陶斯的译本为基础完成的。史陶斯在译本中不仅仅使用德国哲学的概念将老子的思想介绍给了德国的知识界,同时他也将老子的思想同西方的哲学家做了很多比较。在他阐释老子的文字中,就列举有苏格拉底、柏拉图、亚里士多德、德国神秘主义神学家艾克哈特(Meister Eckhart, 1260—1327)与伯梅(Jakob B?hme, 1575—1624)等西方历史上的哲学家。我想,正是基于史陶斯译本的上述优点,甲柏连孜才将之奉为圭臬。

哲学文本的古代汉语阅读方式

甲柏连孜认为,从《太极图说》的“内容和形式来看,这些篇章更适合古汉语的初学者”:

正是为了这一部分的读者,我在前几页加上了很多语言方面的注释。我这样做的目的在于,首先让他们注意这些语法现象,在其后的阅读文献过程中,他们便可以独立地来观察这些现象了。一本印制出来的好的语法书,对于一种语言的新手来讲,并不能免除他们去做读书笔记,而此类工作通过对值得注意的地方的及时提示,(让阅读)变得容易很多。

因此,对于甲柏连孜来讲,尽管《太极图说》是一个哲学文本,但是他的阐释方式,依然是语文学的(philologisch)。显然,他的路径(Ann?hrung, approach)是从语言到哲学思想。如果不理解汉语的词汇和语法,很难理解文本的真实含义。

究竟怎样才算是好的译文呢?甲柏连孜指出:“一部学术著作的好的翻译,要求专门词汇尽可能通过特有的、不过总是同一个表达来翻译。”但他认为,“对中国哲学术语的整体探讨,超越了我的工作范围”。因此,对甲柏连孜来讲,这样的一

个哲学文本的翻译和阐释,在很大程度上依然是从语文学或语言学的角度来实现的。

在语法的解释方面,甲柏连孜也予以了说明:

在语法的表述方面,我也没用很多的篇幅。我认为,汉语词汇的分类并不能以我们的话语分类范畴为基础。一个汉语的词,其基本含义是“大的(gross, 形容词或副词),大人物(Gr?sse, 名词)”,这对我来讲永远都是形容词,不过眼下根据不同情况,也可能是形容词、名词、中性动词或及物动词等等。因此,所有德文表述方式都是依据其基本的含义,亦即通过拉丁语的功用来表达的。

也就是说,甲柏连孜认为,很难将汉语词汇的意义和语法属性同时“翻译”成德语。

不论是《太极图说》还是朱熹的解释,都是用古代汉语写成的。有关古代汉语词形和词类的问题,甲柏连孜很早就注意到了。因此,没有基本的古代汉语语法和词汇分析,就直接进入中国哲学的世界,甲柏连孜认为是不可能的。

有关古代汉语,甲柏连孜认为,“人们尽可能像学习其他语言一样,纯粹通过实践和实证的方式学会它,但是如若没有敏锐的哲学思考,那就不可能从学术的方面去研究它、理解它”。有关整个的中国的精神财富与古代汉语之间的关联性,甲柏连孜认为:

这一语言原本的形态就已经足够说明一切了,它证明了自己作为重要文献承载者的地位,能表达任何逻辑上的抽象化,它有着丰富的时代结构特征,同时又短小精悍,并富有雄辩力和真挚情感,这些优点如此统一于汉语之中,这在其他语言中是前所未见的。汉语语法对学习者的记忆要求并不高,但是却对其逻辑思维提出了很高的要求。通过背诵句型和逐一列举不规则用法,汉语学习者可以减轻负担。对此汉语学习者需要将自己的思想与一种全新的思维方式相适应;他不仅需要彻头彻尾理解这种思维方式,还需完完全全去体会它……

我想,这也是古代汉语特别吸引甲柏连孜的地方吧。

选择使用《满汉合璧性理》的原因

甲柏连孜之所以选择了《满汉合璧性理》,而没有使用《朱子语类》的版本,或者明代的《周濂溪集》或清代的《周子全书》以及《太极图集解》,最主要的原因在于甲柏连孜认为满文可以加深他对中文原文的理解。就此他写道:

我附上了满文的译文,其原因并非是因此可以增加可供参考的文本文献,而是想要引起对批评的关注。无视这些当地阐释者的阐释是理应受到惩罚的,我们要有自己的看法,必须在这些本地学者的观点面前进行辩解。因此我常常记在心头的是,我知道在哪些地方我的观点是与满文学者的观点正相反的。在我的注释中,只是在涉及实质性内容方面,我才想到这些偏差。我们的理解与满文学者在形式方面不同的众多事例,读者自有分明。

在甲柏连孜看来,满文的翻译和解释对他理解这个中文的哲学文本是至关重要的。如果只有汉语的解释,理解的视角常常比较单一。满文译文给甲柏连孜提供了亚洲另外一种语言文化对周敦颐和朱熹的不同理解。尽管甲柏连孜常常不同意满文的翻译和解释,但这无疑为他的翻译和阐释提供了另外一条路径。

甲柏连孜后来在“东亚研究与语言学”中更清楚地阐述了他的这一认识:

对于满族在中国的异族统治,我们汉学应当在很多方面都予以感谢。最重要的当然是满文文献。满文文献数量并非卷帙浩繁,并且只算是其原本精神财富中微乎其微的一部分。但是他们将诸多重要的中文文献用方便的字母文字翻译成了易于学习的语言,这些译文并且被认为几乎是可靠的,现存的这些文献,即便是今天对我们的帮助都是不可估量的。任何欧洲的汉学家都不可忽视满文。

满文是中国当时皇室的语言,也是打开中国皇家宫殿大门的重要手段,当时柏林的王室图书馆从17世纪以来除了收罗中文图书外,也采购一部分满文图书。正如甲柏连孜所认为的那样,对于大部分当时欧洲的语言学家来讲,作为拼音文字的满文更容易掌握。满文文献为语言学家和汉学家掌握中文,进而研读中国文献提供了非常重要的帮助。因此,当时王室图书馆所收藏的满文文献,也大都是满汉合璧的。柏林王室图书馆便藏有诸如康熙十五年(1676)刻板的《满汉合璧朱子节要》(五卷),系朱子语录及满文译文的双语对照版。

不论是汉语还是满文,对于甲柏连孜来讲都是外语,他之所以不遗余力地掌握如此众多的语言,在于他这样的认识:“任何对于陌生精神世界的语言习得都同时是一种打破诸多偏见的行为,而这些偏见正是我们之前习得的习语中附着而来的。”掌握一种从结构和形式上来讲完全相异的新语言,对甲柏连孜来讲,是“为我们打开了一个崭新的精神世界”(erschlie?t sich in uns eine neue Gedankenwelt),可以反过来更好地理解自己。

内容处理的方式

博士论文最重要的“正文”又分为两个部分:其一是“导论”,主要是综合朱熹的《江州重建濂溪先生书堂记》《周子太极通书后序》以及其他相关文字而成。甲柏连孜将此分为20个部分进行满文的拉丁字母转写、德文翻译工作,并且做了详尽的注释。除了一般意义上的哲学阐释之外,对于语言学家甲柏连孜来讲,更重要的是他对很多概念从语文学角度做了词源学方面的解释。其后是周敦颐绘制的“太极图”及其德文翻译。其二是接下来分为10节的对《太极图说》的翻译和介绍,这包括:1、太极,2、阴阳,3、五行,4、太极一也,5、乾坤、万物,6、人,7、圣人,8、君子、小人,9、三才之道,10、易经。除了周子的原文外,也包括朱熹的注。

在朱熹的“导论”中,中文原文下面分为左右两栏:左栏为满文译文,右栏为德文翻译,其下是甲柏连孜的注释和阐释。以第2节为例,中文原文为:“而孔子于斯文之兴丧,亦未尝不推之于天。”满文是《满汉合璧性理》中相应的甲柏连孜转写成拉丁字母的部分:Kungze ere su-i yendehe gukuhe be, inu abka ci fisembuhek?ngge ak?。之后是德文翻译:Und Khung-ts?, anlangend das Erstehen und Vergehen dieser Lehre: Alles schreibt auch er dem Himmel zu。

在下面的解释中,甲柏连孜认为,朱熹的这句话显然在暗示孔子在《论语·子罕》中的一句话:“文王既没,文不在兹乎?天之将丧斯文也,后死者不得与于斯文也。天之未丧斯文也,匡人其如予何?”(IX, V, 3)他解释说,当时孔子危在旦夕,上天委托他以文王的学说为使命,不要灭绝这一文化。因此,在文中使用了引人注意的“斯文”一词。

甲柏连孜认为,古汉语仅有两种所谓的语法要素:固定而清晰的词序规则和说明性的助词(虚词)。因此,除了一些中国文化史方面的解释之外,甲柏连孜更多地是对他认为重要的“虚词”进行了解释。首先,这句话一开始便用了“而”字,他认为这是一个“后置从句”,所以之前使用了一个虚词“而”字。之后他解释在这句话中两次使用了“于”:他认为,第二个“于”只是用来体现第三个宾语的,相当于“推”的宾语。他的依据是词典,其中的解释为“to lay on another’s charge”。接下来,“亦”解释为“也”,是与古代的事件相适应的。“未……不”是一个双重否定词,用来加强说话的语气,从而得出肯定的结论。“尝”本来是用作表示完成式的助词,这里常常仅用在表示否定的词后以加强语气。此外,他还解释了句子中两个“之”的用法。甲柏连孜认为,第一个“之”之前的“斯文”是第二格,表明后面的两个动词是动名词:后一个“之”代表之前的“兴丧”。

满文的译文,在很多方面为甲柏连孜理解古代汉语的文本提供了帮助。同样在朱熹的“导论”之中,其中第12节的一句“潘清逸志先生之墓,叙所著书,特以作太极图为称首”,由于潘清逸本来就不是特别著名的学者,这整句话的逻辑关系,甲柏连孜是通过满文的翻译弄清楚的。实际上,潘清逸(潘兴嗣,约1023—1100)在为好友周敦颐所作的“墓志铭”中将《太极图》居首,对朱熹影响很大。朱熹也因此成为了第一个肯定《太极图》的意义并以《太极图解》和《太极图说解》(1170)对太极图作出系统诠释的哲学家。

当时学者对《太极图说》的评价

1876年3月,甲柏连孜在莱比锡大学提交了他有关《太极图说》的博士论文。尽管这篇博士论文的传播范围有限,但当时读到这篇论文的学者还是对其予以了很高的评价。论文的评阅人之一、之前担任莱比锡大学校长的布罗克豪斯写道:

请不要让我对您论文的内容做任何评价,因为“阴”和“阳”是我一直以来讨厌的概念,并且朱熹也没能让我赞同此类的观点。但是,您运用语法-句法的处理方式,我认为是非常成功的,也是适当的:您对中文文本的可靠的解释,都是建立在有关汉语中虚词准确的知识基础之上的。

因此,尽管布罗克豪斯对理学中太极之类的概念并无好感,但甲柏连孜使用语法分析的方式来解释哲学文本,给布罗克豪斯以耳目一新的感觉。之后,甲柏连孜在给他最喜爱的妹妹克莱门蒂妮(Clementine v. d. Gabelentz, 1849—1913)的信中写道:

硕特,我向他明确表示,我最好从他那里得到责难而不是褒扬。他希望毫无顾忌地提出尖锐的批评,昨天他在给我的信中写道:您的论文所涉及的太极图,或者您对太极图的解释,我在认真阅读了之后,可

以凭良心确信,我认为在这一领域可圈可点的成就并不多。对于一些次要的东西人们尽可能有不同的看法,但这并不影响对于根本东西的公正判断。我很遗憾不能让您高兴,您可能认为这是一个不利的评价。

硕特(Wilhelm Schott, 1802—1889)自1833年起在柏林大学讲授汉语和中国哲学的课程,1838年他获得“汉语、鞑靼语及其他东亚语言专业”编外教授的职位。在当时,硕特可能是唯一能从语言和哲学两个方面对甲柏连孜的论文做评价的德国学者。在1876年5月17日甲柏连孜写给妹妹的信中,他对硕特予以了很好的评价。甲柏连孜写道:

8天前我在柏林访问的硕特教授。这位尽管已经老了但依然精力充沛的先生对我充满了善意,并且也很理解我的志向。

在当时的德国,并没有很多学者能对甲柏连孜的题目做适当的评价。尽管硕特对甲柏连孜的博士论文提出了不同的看法,但甲柏连孜不仅不以之为忤,反而欣然接受了。《荀子·修身》篇中有一句话说:“非我而当者,吾师也;是我而当者,吾友也。”我想,所说的正是甲柏连孜此时的情形。

结论:特殊性与普遍性的辩证法

除了早年的博士论文外,甲柏连孜对中国哲学的兴趣非常大,其后涉及中国哲学的文章有:《道家著作文子》《论中国哲学家墨翟》《盗跖——庄子中具有讽刺性的一段》《论中国哲学》。除这些有关中国哲学的论文之外,甲柏连孜还为《科学与艺术普通百科全书》(Ersch u. Gruber, Allgemeine Encyclop?die der Wissenschaften und Künste) 撰写了一些词条,其中包括“孔子”和“老子”。可以看出,甲柏连孜对中国哲学的兴趣是贯穿整个一生的。

甲柏连孜一生中研究过多种不同的语言,他的目标是通过汉语等具体的人类语言研究,进入对语言的本质的认识。他问道:

人们会问:观察这样一副色彩斑斓的图景到底是为了什么?如果我了解了整个地球上一定数量的语言,那我所拥有的和一间古董陈列室有什么差别?它们内在的联系在哪儿?科学性又在哪?……现在我问我自己:这种语言能力是语言学的研究对象吗?如果答案是肯定的,难道不是得通过语言学来给它下个定义吗?但是如果我们还没有将语言发展的所有可能性都了解一遍,又怎么能给它下定义呢?

因此,甲柏连孜认为,只有当所有的人类语言都被研究过之后,人们才能掌握语言学的基本规律。而进入任何一种语言之中,都必然要与这种语言的哲学、历史、宗教打交道。因此,甲柏连孜的逻辑是从语言进入中国人的精神世界,最终的目的是再回到普通语言学的研究。甲柏连孜指出:“只有当一种语言构成我们的一部分‘自我’时,我们才能够评判它的优点和缺点。”

令人扼腕的是,甲柏连孜仅活了53岁,但他在1878年的就职演讲中却展示了他的雄心壮志:“为了掌握人类语言财富全部的可能形式,我们必须认清一切语言的发音、词素和句法手段以及每个个体面对逻辑和心理要求时的行为。”这一抱负的一部分,经过他对中国哲学和古代汉语语法的研究得以实现。他指出:

显然,要实现这一点,只有对所有,或者说传统观点中所有更重要的语言进行穷尽性的语法研究。而研究单个语言的任务拥有再高的地位也不为过。我们自己的语文学历史就是证明;我们只需想想在拉丁语语法变成现在的状态之前所需的,那长达百年的准备过程。构建语言的每种形式都需要一个特殊的、只适合自身的表达方式。

正是通过对汉语等语言的研究,使甲柏连孜认识到了语言的本质、语言的普遍现象,为语言学提供了基本概念、理论、模式和方法。反过来,正是依靠普通语言学的这些共性,使他认识到长期演变而来的历史语言学,如古代汉语的语法“需要一个特殊的、只适合自身的表达方式”。而这一方式便体现为甲柏连孜的《汉文经纬》一书。

在文化的碰撞、交流、互动、影响中,任何一种文化现象、历史事件都必须在一个超越了自身的抽象的普遍性基础之上,在与具体的现实关系之中,被作为一种普遍性的现象再次作理论上的阐述。不然,对这些历史现象的比较、研究,只能被作为一种特殊性或局部的东西来理解。历史文化的特殊性只存在于它与普遍性的关系之中,如果没有普遍性,特殊性也无法成立。理解《汉文经纬》,离不开他的《语言学》;而要深入领会甲柏连孜语言学的真谛,同样也离不开他的中国哲学研究。

(作者为北京外国语大学全球史研究院教授)

■