本报记者 黄启哲

1917年5月13日,十六铺码头的“新化园”里,13位“小歌班”男艺人收拾着演出完零散的家当,掩藏不住脸上的失落。虽然此前 《申报》 登了广告“拿手好戏《蛟龙扇》”,可最终来看戏的观众寥寥,不过只是些同乡捧捧场。对于接下来半个多月的演出,戏班里笼罩着忐忑与不安。在上海这个梨园名角荟萃的大码头,没有布景,没有大型道具,还在为生计奔波的“小歌班”首次闯荡上海,以失败告终。

可就在他们走后的第二天,又有一批男班艺人以搭伙绍兴大班艺人的方式,在上海镜花戏园再度亮相。此后,一批又一批的小歌班艺人前赴后继,在上海这个艺术熔炉不断学习与自我提升,随着大批女子越剧演员涌入上海而逐渐站稳脚跟。1925年,昔日的乡野山歌在上海打出了 自己的名号———越剧。当年的“越剧先锋”或许不会想到,这之后的100年间,一批著名越剧表演艺术家、各类精彩纷呈的越剧流派都在上海诞生,越剧成长为全国数一数二的地方大剧种。

可以说,越剧能够经历百年风雨走到今天,是几代老艺术家不断探索、学习与提升的结果。而越剧的每一个重要的历史发展时期,更与上海这座城市的历史文脉紧紧相连。100年后的今天,越剧经由上海这个舞台,唱响全国,走向世界。

“创新求变”贯穿越剧与上海的百年风雨

在上海,越剧建立了综合艺术机制和写意与写实相结合的表演风格,使其从“小歌班”的民间表演形态,一跃跨入剧场艺术的大门

曾有学者把小歌班进入上海之于越剧发展演进的意义,与四大徽班进京相联系。如果说二百多年前,徽班为乾隆皇帝贺寿是一种“自上而下”的传播;那么越剧在上海的落地生根,靠的则是更接地气的一条道路———根据观众的需求不断革新。

100年间,“改革创新”贯穿越剧发展始终。

最初是布景。初入上海,“小歌班”的舞台设置不过未经装饰的一桌二椅。这可无法满足见惯机关布景各种舞台巧思的都市观众。可钱袋吃紧,只能从“软装”下手。越剧前辈艺人模仿京剧、绍剧等演出传统戏时常用的舞台设置,用上了桌围、椅帔、堂幕等装饰物。而桌围堂幕上不仅有仿苏绣、顾绣的华丽装饰纹样,有时还会绣上当家演员和戏班的名字。有些名角儿的私房行头追求雅趣,不纹名号而以象征物取代。比如马樟花的堂幕上,就绣有马、猴各一只,取“马上封侯”的吉祥之意。

1938年开始,女子戏班在沪崭露头角。短短3年间,上海越剧女班增至36个,逐渐取代了男班艺人的地位,也为越剧发展带来翻天覆地的变化,吸纳不少文人参与剧目创作的变革之中。上世纪60年代谢晋执导,谢芳、曹银娣、上官云珠等主演的电影 《舞台姐妹》就表现了越剧姐妹认认真真唱戏,清清白白做人,力图改变创作风气,提升越剧艺术品位的经历。

《舞台姐妹》 原型之一是越剧改革的倡导者、“越剧十姐妹”之一袁雪芬。在她之前,越剧名伶姚水娟虽已聘请编剧、导演排演新戏,一改“路头戏”即兴表演的模式争取城市观众,但没有形成制度。而袁雪芬则自掏腰包,邀请新文艺工作者参加她的剧团,把编剧、导演、作曲、舞美设计等创作力量组织起来,把话剧、电影的现实主义表演和民族戏曲的传统结合起来,形成以编导为中心的创作集体,废除幕表制,在越剧界首次建立起正规的排戏制度。至此,越剧在中国戏曲中,率先建立编导制度和形成写意与写实相结合的表演形式。

一人之力毕竟有限,袁雪芬明白必须团结姐妹,才有可能争取艺人尊严。尹桂芳最先响应,联合竺水招、吴小楼、戚雅仙等人上演 《夜深沉》《沙漠王子》《秋海棠》等一系列新越剧。1947年,原来分属4个剧团的10位姐妹集结在一起,破天荒地同台联合义演《山河恋》,为的是建造一座自己的剧场,培养新人,推进越剧改革。趁着梨园歇夏的空档,姐妹们租借了周信芳演出的黄金大戏院,将这部改编自大仲马《三剑客》的历史剧搬上舞台,一时轰动,“越剧十姐妹”由此而来。

身为江南弱女子的她们,不畏强势,坚守住的不只是戏曲人的尊严,更是为剧种探索出一条守正创新的发展路径。经由她们的改革创新后,越剧建立了综合艺术机制和写意与写实相结合的表演风格,使其从“小歌班”的民间表演形态,一跃跨入剧场艺术的大门。

兼容并蓄的城市精神,塑造了越剧发展格局

百年间,越剧在沪上成长为全国数一数二的地方大剧种。这座城市带给越剧开放的文化视野,使其保持着旺盛的生命力

如果说“改革创新”是越剧发展的“行动准则”,那么“兼容并蓄”的精神则直接决定着越剧的眼界与格局。越剧人爱把“昆曲与话剧是越剧的两个奶娘”挂在嘴边。这句流传在几代越剧人中的“秘诀”,用朴实无华的语言,揭示着越剧发展的两大源流———既要学习话剧、电影重视人物性格和内心活动刻画的写实主义表演,同时也要将昆曲载歌载舞的程式身段融入其中。

早在1946年鲁迅逝世10周年之际,袁雪芬推出了根据其短篇小说《祝福》改编的越剧《祥林嫂》,就将生活化的动作融入程式化的表演,尤其借鉴话剧、电影,注意刻画祥林嫂悲苦欲死而不得反抗的心境。她的这一创想得到沪上各界文化名人的支持。首演当天,许广平、田汉、于伶、史东山等人悉数到场,对袁雪芬的演技赞美不止。曾为鲁迅小说配过插图的漫画家丁聪还忍不住和一同看戏的电影演员白杨开玩笑:“她在与你比赛,你看她的角色也是从少女演至老婆婆的。”

如今看来是文化名人间的“捧场”,却为独自前行在改革路上的袁雪芬带来不少勇气。原来,袁雪芬的《祥林嫂》及其倡导的越剧改革,遭到不少谩骂、攻击和恐吓。有一天,袁雪芬在静安弄堂口刚一露面,一个粪包就抛下来砸中她。紧接着,又有人登门“拜访”,送来了信封内装着子弹的恐吓信,而演出期间的敲诈勒索更是不在话下。虽是弱女子,袁雪芬的骨头很硬,照旧演出。她说:“我们明知困难,但是我们非干不可,因为路是人走出来的。要想得到一粒麦子,就必须先下一粒麦种。”

要让剧种在上海这座文化大都市保持竞争力,只有两个“奶娘”还不够。京剧、川剧、评剧等艺术样式都纷纷纳入越剧人的视野。

京剧皮黄便是如今越剧的常用曲调〔尺调腔〕和〔弦下腔〕的灵感来源。这是当年袁雪芬与范瑞娟先后与琴师周宝财合作,分别在越剧〔四工腔〕和〔六字调〕的基础上,借鉴京剧〔二黄〕与〔反二黄〕创造而来。1943年11月,袁雪芬主演《香妃》一剧,在〔四工腔〕的基础上形成了委婉深沉长于抒情的〔尺调腔〕。此后,上海越剧界著名艺人纷纷改唱〔尺调腔〕,越剧也由〔四工腔〕时期进入〔尺调腔〕时期。1945年,经过重新改编的传统剧《新梁祝哀史》中,范瑞娟在演出“山伯临终”一场戏中,形成了哀伤悲沉的〔弦下腔〕。多种的板式变化,大大增加了越剧音乐的抒情性和表现力,有了较大的可塑性和戏剧性,奠定越剧诗情画意的音乐风格基础。越剧人也是在此基础上,形成了众多的越剧流派唱腔和经久不衰、脍炙人口的唱段。

上世纪50年代末,范瑞娟等演员又向川剧学习,移植了《李亚仙》等4出大戏、《评雪辨踪》等25出小戏、折子戏和40余套基本功。在越剧版的 《李娃传》中,范瑞娟一改小生风流倜傥的形象,转而以穷酸潦倒的乞丐形象示人,拓宽了越剧小生的戏路。

徐玉兰把眼光瞄准了京韵大鼓。上世纪80年代她与王文娟创排 《皇帝与村姑》,剧中有一折《测字看相》,讲的是皇帝假装测字算命,以套取贪官污吏冒名顶替实情。设计这段唱腔时,当时正热播电视剧《四世同堂》。徐玉兰认为其中骆玉笙演唱的京韵大鼓主题歌《重整河山待后生》很有标志性。于是,越剧舞台上的这位皇帝算命先生,有了一段京味儿十足的起调。

从乡野田头的小调起家,能够在短短百年间成长为全国数一数二的地方大剧种,是上海给予了越剧人赖以生存的市场和观众,也是这座城市给予他们开放的文化视野和创作灵感,而吸收多元文化特点,融会贯通的城市文脉精神更成为影响几代越剧人的艺术理念。

越剧经典回顾

《梁山伯与祝英台》被誉为“中国的《罗密欧与朱丽叶》”

关于“梁祝”的故事,贯穿越剧史。经由“的笃班”艺人口 口相传,越剧舞台早年曾有 《梁祝哀史》《梁山伯》 等戏。后来袁雪芬和范瑞娟等演员,以老戏为基础,重新分幕分场,去除一些迷信、低俗的唱词内容,再由新文艺工作者进行文字加工,使剧本更为精炼集中。《山伯临终》 一折中,梁山伯在病榻上接到英台托梁母带来的书信和青丝。为表现出他悲恸之至的心情,范瑞娟与琴师周宝财合作,在传统“六字调”的基础上,吸收京剧 〔反二黄〕,首创越剧的“弦下调”,以字行腔,以腔传情。如今这一唱腔更成为越剧主腔和流派基础。

1953年,上海电影制片厂拍摄了越剧电影 《梁山伯与祝英台》。影片由桑弧、黄沙执导,袁雪芬和范瑞娟分饰祝英台与梁山伯。影片不仅在越剧史上影响深远,同时在电影史上具有里程碑式的意义———这是1949年后第一部国产彩色戏曲艺术片。影片串联越剧中草桥结拜、三载同窗、十八相送、楼台会、化蝶等几段,将这段爱情悲剧定格在银幕之上。

《梁山伯与祝英台》 一经公映,便引发万人空巷的观影热潮。这部“中国的 《罗密欧与朱丽叶》”在海外也引发不小的反响,1954年,喜剧大师卓别林在瑞士日内瓦看完影片,感慨道:“从来也没有见过这样一部非凡的影片! 就是需要有这种贯串着中国几千年文化的影片!希望你们发扬自己民族的文化传统和对美的观念。”而令他更加大跌眼镜的是,影片中憨厚质朴的梁山伯,竟是由一位女子扮演。当范瑞娟身着旗袍款款走来与他相见,他发出了由衷的赞叹。

越剧电影《红楼梦》曾在全国不少影院24小时连映

上世纪50年代初,一场“红楼梦热”正在酝酿。编剧徐进有意改编成越剧。不少人都唱衰:100多万字改成3小时的戏,谈何容易? 刚刚演完 《追鱼》 的王文娟不到30岁,听说了徐进的想法,主动请缨林黛玉一角,立下军令状:“演不好,头砍下来!”加上“宝哥哥”徐玉兰,几个年轻人投入到对这一古典鸿篇舞台呈现的破题之中。虽然文化底子薄,王文娟却努力揣测“林妹妹”的内心世界,把她寄人篱下的伶仃之感与 自己在上海独自打拼的思乡之情联系在一起。而徐玉兰为 《宝玉哭灵》设计的一段唱腔高亢悲戚,日后更是与另一出 《北地王·哭祖庙》,并称为“双哭”,成了徐派唱腔的拿手绝活。

1958年,徐玉兰和王文娟主演的越剧 《红楼梦》 在共舞台诞生。首轮演出54场,几乎场场爆满。上世纪60年代,越剧电影 《红楼梦》 进一步将“红楼梦热”扩散至全国,不少影院更是24小时连映。几个越剧年轻人的“异想天开”让这部经典名著以越剧的形式飞入寻常百姓之家,让两个以诗书传情的人物得到普通大众的喜爱。

《碧玉簪》是几代越剧人接力创新的骨子老戏

打入上海的第二年,不少男班艺人逐渐站稳脚跟。除日常演出小歌班保留节目之外,他们也注意学习其他剧种的艺术特色,摸索都市观众的口味,进而创作出一批新作品。这其中,便有男班艺人马潮水创排的 《碧玉簪》。

《碧玉簪》 于1918年首演后,很快就得到观众的认可,引得各个越剧团竞相搬演。上世纪50年代,在屠杏花、竺素娥等前辈的指导下,金采风等一批女子越剧演员重新改编上演。新版保留了老戏且悲且喜的风格,其中 《三盖衣》 《归宁》 《送凤冠》 三折戏唱、做俱佳,如今常作为单折演出和教学之用。

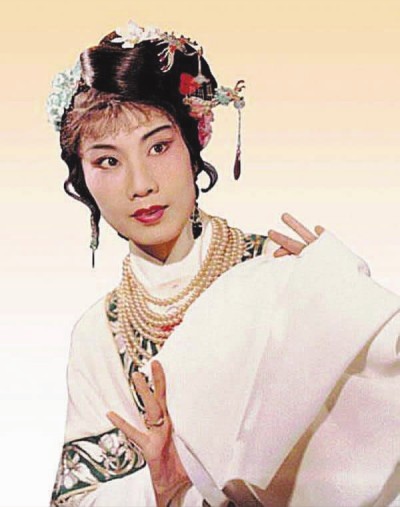

排演中,金采风将女主角李秀英定位为“大青衣”,在她看来这就离不开“一唱二做三水袖”的基本功。她自认水袖功底不好,特地向京剧老师求教,从基础的“一二三”到能依据人物的唱腔来甩水袖,不甩则已,甩时必有所指,起到烘托和点睛的作用。1962年,该剧又由黄沙执导,拍摄成戏曲电影。影片中,金采风饰李秀英、陈少春饰王玉林、周宝奎饰陆氏、钱妙花饰李廷甫、姚水娟饰李夫人。