汤筠冰

在海派文化的熏陶下,上海艺术工作者集体表现出形式精致、工整的理性风格,艺术表达抽象、简练,但又不失情调,且在艺术作品中呈现出细腻的风格。

20世纪初,上海艺术工作者群体并没有赶上1980年代“八五新潮美术运动”的发展机遇。那场艺术运动将中国当代艺术推向全球并获得了世界性的声誉,以至目前国内有代表性的当代艺术工作者的排列格局几乎都可追溯到“八五新潮美术运动”时期。上海艺术工作者没有以群体的身份加入“八五新潮美术运动”,最多是以个体的身份加入这一浪潮。这也造成了直至21世纪初期上海虽然经济全面提速,却被诟病为“艺术文化的沙漠”。从1996年开始,在上海双年展、上海艺博会的带领下,上海艺术界奋起直追。近年来,上海艺术市场率先在普遍低迷的中国艺术市场中崛起,各类艺术展览和展演市场爆棚,可以说是目前国内发展最为活跃的艺术市场。

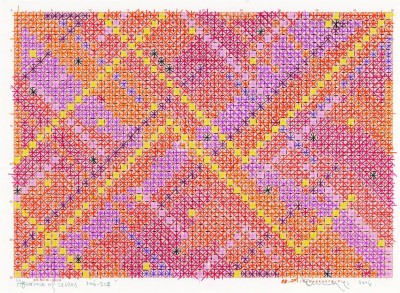

丁乙这位率先进入八五新潮艺术的艺术工作者,最初是以行为艺术作品被记载在中国当代艺术史中,成为“八五新潮美术运动”的上海代表人物之一。1988年,丁乙展开了第一幅“十示”的抽象艺术创作。画面被各色线条分割,从印刷行当借鉴来的“+”字形精准地分布在画布上。通过重复的“+”字形、“×”符号、米字格,细致地构造出纯理性主义的表达。为了画面线条工整,丁乙甚至在油画创作中用上了标尺、胶带和鸭嘴笔,而这些工具一般只有在传统的图案设计中才会出现。看丁乙的绘画,仿佛在审视一件精致的图案作品或刺绣样片。画面上看不到跳跃的笔触和堆积的颜料质感,只有手工一笔一划刻画出的组合异常工整的线性符号。试想,这得有多大的耐性,才能一丝不苟地绘制出如此尺寸的油画。

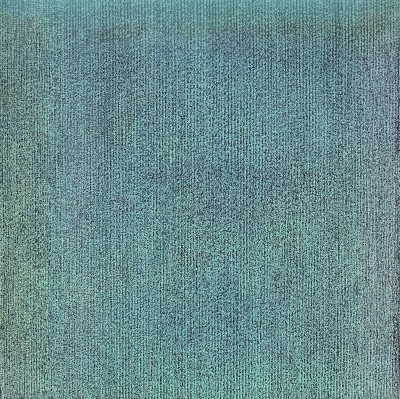

初见憨厚的蒋正根并不觉得他像上海人,虽然操着流利的上海话,但身板厚实,很像是条北方汉子。乍看蒋正根的画一片朦胧之感,好像是被一片雾霾笼罩着的镜花水月。近距离观看才发现,密集的碎点密密匝匝地画在大块的布面上,这正是蒋正根通过丙烯材料在布面上抽象表达出的“点苔”绘画技法。特制油画笔密集聚集在布面上的画点,层层覆盖又重重叠加,恰似画布生出的“苔”,自然界中乱象丛生的苔点进入他的画面中,变得一丝不苟、整整齐齐起来。

除了在绘画表现形式上异常细致的表现力,上海艺术工作者们在主题选择上,还显示出龙应台指出的上海男人迎合女性主题的可爱来:“可以买菜烧饭拖地而不觉得自己低下,他可以洗女人的衣服而不觉得自己卑贱,他可以轻声细语地和女人说话而不觉得自己少了男子气概,他可以让女人逞强而不觉得自己懦弱,他可以欣赏妻子成功而不觉得自己就是失败。”

出生于上海的陆云华是沪上最早投身抽象画的画家之一,但他并不拒绝具象的表现手段,从油画到瓷器,形式多元,但画面中女性化的表现方式令人印象深刻。色彩艳丽、造型浮夸的“后园”系列作品,或以抽象的不规则艳丽色彩组成的抽象构图表达人们对少女情事的无限遐想,或以少女背影、长腿为符号,隐约表达出“云想衣裳花想容”般的心思。画面中偶尔露出芳容的女性形象虽艳丽却不轻佻,虽性感却不轻浮,显示了艺术家尊重女性的基本立场。近来,他创作的“粉色系列”高跟鞋和手包瓷上绘画作品深受藏家、特别是女性藏家的追捧。用陶瓷的形式呈现出高跟鞋和手包的物像形态,再在其上绘制出带有艺术家个性的装饰性的抽象色块。法国哲学家波德里亚建立了以符号为中介的消费社会研究,认为被消费的不再只是物品,更是人与物品之间的关系结构本身。抛开作品的批判立场,陆云华的高跟鞋和手包瓷器仿佛是为沪上女性精心打造之物,柔美精致的气息扑面而来。从这方面说,上海艺术工作者有着细腻的内心和发自内心的对女性的尊重,使他们的艺术品增添了些许委婉平和的气息。

上海新潮艺术工作者群体就是这样一种存在,不论具象或抽象艺术画家,仿佛都在执着于艺术品的细节处理,精致细腻,发掘着生活中点点闪光处。透过他们的画笔,展现出的是收敛戾气、不标榜自我、平等而温情的社会景观,闪烁着丰富而立体的海派光芒。

(作者为复旦大学艺术设计系副教授)