陆新蕾

七百结集造成的上座部与大众部的根本分裂,原则上未必是佛教教团东西部的分裂,而是基于“十事”是否如法而形成的分裂,包括了东方跋耆比丘自己内部的分裂。将东方派等同于赞成“十事”或戒律松弛,将西方派视为反对“十事”或戒律严格,似有脸谱化之嫌。

南传与北传佛教的史料中均记载了印度佛教于第二次结集之后的“根本分裂”。南传的《岛王统史》和《大王统史》及各部派戒律中记载的分裂原因均为“十事非法”,唯独北传佛教的部分资料如《异部宗轮论》里,将分裂的原因归为“大天五事”。已有许多学者指出了其中的讹误,平川彰认为,这是“将枝末分裂的原因回溯到根本分裂”(《印度佛教史》,贵州大学出版社2013年版,第86页)。因此,按照多数史料的记载,佛陀入灭百年之后,僧团内部对于“十事非法”之戒律的不同看法,引发了佛教历史上的第二次结集(即“七百结集”),随后进一步导致了上座部与大众部之间的根本分裂。在这一主流历史叙事中,还有一些问题值得深入探讨。

“十事非法”之争

关于“十事非法”,《铜碟律》《十诵律》《四分律》《五分律》等各部派律藏中均有涉及,如《十诵律》卷60的“七百比丘集灭恶发品”载:

佛般涅槃后一百一十岁,毘耶离国十事出……是时有长老耶舍陀迦兰提子,毘耶离住,得三明,持三藏法:修妬路、毘尼、阿毘昙。耶舍陀是长老阿难弟子。耶舍陀闻毘耶离国十事出已,非法非善远离佛法,不入修妬路、不入毘尼,亦破法相。是十事,毘耶离国诸比丘,用是法行、是法言、是法清净,如是受持。何等十?一者盐净乃至金银宝物净。毘耶离国诸比丘,又持憍萨罗大金钵,出憍萨罗国,入毘耶离国,次第乞钱,随多少皆着金钵中。时人或以万钱,千、五百、五十、一钱着钵中。

耶舍长老是阿难的弟子,从佛灭百年的时间上推算,“十事”争论发生之时,他至少应该80岁左右了。关于七百结集几位重要当事人的年纪,《五分律》卷30载“第一上座名一切去,百三十六腊;第二上座名离婆多,百二十腊;第三上座名三浮陀、第四上座名耶舍,皆百一十腊”未必可信。既然第二结集发生在佛灭百年之后,这些长老又多是佛陀的再传弟子,他们的年龄可以推算。阿难加入佛陀僧团时还是儿童,时间为佛陀成道之后的五年内,佛陀35岁成道,80岁过世,则佛陀过世时,阿难年龄当在45-50岁之间。按照经典推算,如果阿难80岁圆寂,则佛陀入灭百年之后,阿难晚年的少年弟子(如果拜阿难为师时仅10-20岁)年龄当在70至80岁以上。因此,七百结集中起关键作用的这些上座长老应该就是阿难晚年所招收的少年弟子。

毗耶离又称吠舍离或毗舍离,耶舍听闻当地的跋耆族比丘在日常生活中存在“非法非善”的十种行为,依照戒律,十事均不如法,其中收受信众所施舍的钱财是核心问题。于是,耶舍遣人到当地的檀越家中,向他们宣导昔日佛陀“沙门释子乃至佛不听乞金银宝物畜”的规定。当时有毗舍离比丘将乞来的金银财物遣使送与耶舍,后者拒绝接受并进一步遣使向前者宣讲佛陀不乞金银宝物的规定。如是几个回合的争斗之后,跋耆比丘将耶舍长老赶出了毗舍离。此后,耶舍在憍萨罗国夏安居时,遣使将毗舍离所发生之事告予摩偷罗国的三菩伽长老,后者又遣使将此事告知达嚫那国、阿盘提国的比丘。三菩伽还到萨寒若国亲自会见离婆多(梨婆多,阿难弟子)长老,与其确认“十事非法”。当时,也有毗舍离比丘来到萨寒若国见离婆多长老,请其公断,并企图收买长老的弟子为其说情。与跋耆比丘的正面交锋使离婆多和三菩伽认识到“本从处出,应还至本处灭”。于是阿盘提国、达嚫那国的比丘们前往萨寒若国会同离婆多和三菩伽长老,向毗舍离进发。最终,长老们召集了七百比丘参会,按照羯磨(议事程序),推举东西方比丘各四人,共八人,由三菩伽向各长老一一发问十事,并进而向全体参会僧众发问,最后取得一致意见,认定十事非法。是为《十诵律》记载的七百结集始末(卷60、61)。依照《岛王统史》(卷5),此次结集历经8个月方得完成。南传《犍度》卷22的“七百(结集)犍度”与《十诵律》所记基本相似,唯其关于十事非法为何十事,记载得更详尽清晰,现整理如下:

1.盐净:于容器中蓄盐,无盐时食用。

2.两指净:日影自日中至偏斜两个手指的宽度之间,仍可进食。(《十诵律》该条指吃饭时用两个手指抄起食物)

3.聚落净:食已仍进入其他聚落乞食。

4.住处净:同属于一个地区的僧人,各自行布萨。(《十诵律》作“证知净”)

5.后听净:违反羯磨先行决议,再由他人追认。(《十诵律》作“如是净”)

6.常法净:默认德高望重者之习惯法。此条可净,也可不净。

7.不搅乳净:摄食完毕得饮非乳非酪之乳。(《十诵律》此条为“和合净”,即奶酪酥和合而食)

8.阇楼伽酒净:饮用未发酵的阇楼伽酒。(《十诵律》作“贫住处净”)

9.无缕边坐具净:使用没有边缘的坐具。(《十诵律》作“不益缕边尼师檀净”)

10.金银净:接受蓄存金银布施。

以上十事中《十诵律》缺“常法净”,而替之以“行法净”,即“杀罪、偷、邪淫、妄语、两舌、恶口、绮语、悭贪、瞋恚、邪见”等十恶“行亦不净、不行亦不净”。

此外,关于十事非法,《五分律》的记载为:“一、盐姜合,共宿净;二、两指抄食食净;三、复坐食净;四、越聚落食净;五、酥、油、蜜、石蜜,和酪净;六、饮阁楼伽酒净;七、作坐具,随意大小净;八、习先所习净;九、求听净;十、受畜金银钱净。”《四分律》则是:“两指抄食、得聚落间、得寺内、后听可、得常法、得和、得与盐共宿、得饮阇楼罗酒、得畜不截坐具、得受金银”,除了个别细节的解释有出入,皆大体相同。以上只是上座部系统所存经典的描述。大众部系的《摩诃僧祇律》里没有提到十事非法,而只说到五净法,作为七百结集争论的双方,看问题的角度不同,对于事件的记载自然差异较大。

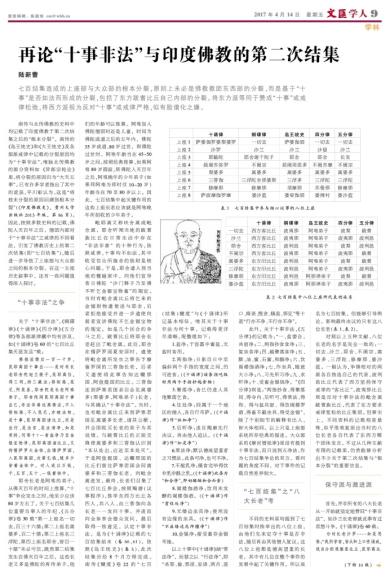

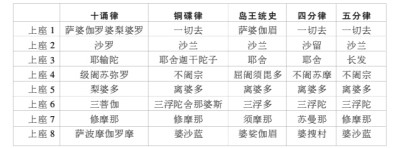

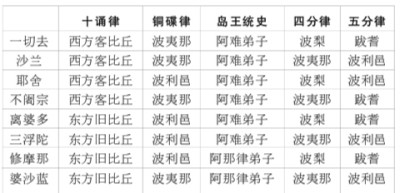

“七百结集”之“八大长老”考

不同的史料里均提到了七百结集时推举出的八位上座,由他们先来定夺十事是否非法,随后再由其他僧人复议。这八位上座都是德高望重的长老,其中有几位在整个事件的发展中起了关键作用。所以虽名为七百结集,但能够引导舆论,影响最终决议的只有这八位长老(表1、表2)。

对照以上五种文献,八位长老的名字是完全一致的:一切去、沙兰、耶舍、不阇宗、离婆多、三浮陀、修摩那、婆沙蓝。一般认为,争锋相对的两派各自推选自己的代表,波利邑比丘代表了西方坚持保守戒律的“客比丘”,波夷那比丘则是反对十事非法的毗舍离跋耆族比丘,代表了东方要求戒律宽松的比丘集团。但事实上,不同资料的记载相差悬殊,似乎很难复原出当时的八位长老各自代表了东西方哪个团体发言。不过从几种文献有限的记载里,仍然能够分析出不少关于第二次结集与“根本分裂”的重要信息。

保守派与激进派

首先,并非所有的八大长老从一开始就坚定地赞同“十事非法”,如沙兰长老曾就此事有过思想斗争。《十诵律》卷60载:

尔时长老沙罗……如是思惟:“我所学智,皆从和上口受诵戒,我当分别观察客比丘、毘耶离比

丘”。如是思惟已,着衣持钵入城乞食,食后向沙树林间。入树林已,于一树下敷尼师檀坐,观所诵法,知谁是?为毘耶离比丘是?为客比丘是?如是观已,知毘耶离比丘不是,知阿盘提达嚫那婆多国诸客比丘是。

对整个事件十分积极,起核心推动作用的是耶舍、三浮陀和离婆多三位,以及结集时在毗舍离的一切去。耶舍、三浮陀和离婆多公开反对“十事”,耶舍和离婆多还与跋耆比丘有过正面交锋。因此,跋耆比丘理当不会选此三人为自己的代表,而是选择诸如沙兰这样本身立场并不十分坚定的上座。至于一切去,他是在场比丘中最德高望重的上座,《五分律》卷30说一切去是“于阎浮提沙门释子中最为上座,得阿罗汉三明六通,亦是阿难最大弟子”,如果真为阿难大弟子,则年龄当在百岁以上了,或只是指他是在世的阿难弟子中年龄最大的。《铜碟律》卷22提到“有名为一切去之地上〔最高龄〕僧伽长老,是阿难之弟子,由受具足戒至今已一百二十年,住于毘舍离城”。鉴于当时一切去住在毗舍离应该有一段时间了,跋耆比丘推选他为自己的代表也是合情合理的。由此分析可得,《铜碟律》关于东西方比丘各自所推选的四位长老的记载相对比较合理。

其次,虽然此次结集的八位长老各自出身于何地难以判断,但问题的实质是有关戒律的保守派与激进派之间的争论,不能简化为如《十诵律》或学界一般认为的只是东方跋耆比丘与西方保守长老之间的冲突,其中还涉及不同比丘之间的年龄代际差异和个人立场等问题。

佛灭百年之后,朱木那河畔的摩偷罗已经成为佛教的西部中心,与之相对,毗舍离及其不远处的摩揭陀国都华氏城作为佛陀在世时弘化的核心区域,是佛教的东部中心。东部是传统的传教区域,是佛教徒眼中的“中国”,而西方则是佛教的新兴教区,是佛教徒眼中的边地。然而东部经过佛灭后百来年的经济发展,社会风貌有诸多变化,商业的繁荣以及货币的广泛使用就是其中之一。在来自西方的耶舍等长老明确提出“十事非法”,特别是不得接受金银施舍的问题之前,不少身在东方的上座可能如同沙兰长老那样,已默认此现象存在,并没有太多的思考。但当问题被提出之后,原本没有明确立场的东方上座们(未必出身东方,或只是立场不明)比一般年轻的比丘更可能回归严格的传统戒律。

因此,跋耆比丘所代表的是东方一群要求适应社会现状、改革戒律的激进派比丘,而西方摩偷罗、阿盘提、达嚫那、婆多国等地的上座则代表了希望维持传统戒律的保守派比丘。当时有一百二十位波利邑比丘(据《五分律》卷30记载,他们都是阿难弟子,其中至少有六十位是头陀行者)跟随耶舍前往三浮陀与离婆多处宣说跋耆比丘之非法,因此,西方保守派在一些材料里又被称为“波利邑”比丘。几位起关键作用的长老和波利邑一百二十位比丘都是阿难的弟子,推算起来,应该都是耄耋之年了,与激进派比丘相比,差异可能并不只是东西方的地域差别,更有年龄与代沟的问题。最终的七百结集、核心的八人小组均是年纪较大的长老,因此,原本跋耆激进派比丘与西方保守派长老的对抗,演变为八位上座长老对“十事”的决断。当长老们一致通过“十事非法”的决议后,与会的大多数鉴于上座们的声望与实际修持,没有提出异议也是情理之中。因此,七百结集并非保守派与激进派在僧团集会上的一次正面交会和了断,而是僧团的保守派长老们对于传统戒律的再次强调与声明。这也直接导致了激进派此后另开炉灶,单独举行了万人的“大合诵”。

不同部派史料中的叙事差异

目前关于“十事非法”或第二次结集所用的材料,以《铜碟律》《十诵律》《四分律》《五分律》《岛王统史》为核心。这几份材料均出自上座系,是否能够秉公而论或未可知,但史料多处记载了跋耆比丘的不堪。

首先,跋耆比丘为自己行为开脱的理由不是就事论事的分析,而是地域至上的观点。如《四分律》卷54,毗舍离比丘对离婆多弟子说:“彼波夷那、波梨二国比丘共诤,世尊出在波夷那国”;《十诵律》卷60,“毘耶离比丘,是有法语。阿盘提、达嚫那婆多国诸比丘,不是法语。一切诸佛皆出东方,长老上座莫与毘耶离中国比丘鬪诤”。因为佛陀出身东方,所以一切法应以东方比丘的实践为导轨。正如印顺法师所言:“东方比丘以佛法的正统自居……这不是与佛世阐那所说‘佛是我家佛,法是我家法’的意境相同吗?”(《初期大乘佛教之起源开展(上)》,中华书局2011年版,第281页)

其次,按照上座系的广律记载,跋耆比丘在与西方上座部长老的斗争中常常使用不光彩的手段。譬如,在毗舍离与耶舍长老的斗争中,跋耆比丘先是将乞讨获得的金银钱财主动分予耶舍,有利益均沾甚至收买的意思。被耶舍长老拒绝后,跋耆比丘又要求耶舍向毗舍离的在家信众做下意羯磨,耶舍顺水推舟再次向信众宣传比丘收受金银钱财非法,最终跋耆比丘决议将耶舍从毗舍离驱逐。以上便是双方第一回合的斗争。接下来,在耶舍以及三浮陀、离婆多等上座的推动下,毗舍离“十事非法”之事在西边传开,跋耆比丘派人到萨寒若国与当时西方教团德高望重的离婆多长老沟通,得知长老也反对“十事”后,竟用物资收买长老的徒弟致使后者被长老逐出师门,此时,跋耆来的比丘又主动提出收被逐者为徒,是为第二个回合的斗争。之后便是西方诸长老来到毗舍离联合当地的长老召集了七百人的大会。从离婆多弟子被跋耆来的比丘收买并收为徒弟一事来看,似乎暗示跋耆比丘的激进主义思想对一些年轻比丘而言或有一定的吸引力。

再次,佛陀最初制定戒律的地方就在毗舍离,因须提那迦兰陀子“行淫”而制(《五分律》卷30)。在律典里,跋耆族的比丘于佛陀在世的时代似乎就名声不佳,关于他们的记载多是一些负面的事例,现部分列举如下:

《五分律》卷一:“佛在王舍城。时有跋耆邑比丘名孙陀罗难陀,众所知识供养恭敬,不乐修梵行,作外道仪法、白衣仪法;行杀、盗、淫种种恶事。彼诸居士不信乐佛法者,呵责言:‘云何沙门释子作如此恶?’处处咸言:‘孙陀罗比丘亦受五欲乐,此等比丘无沙门行,无婆罗门行;不受沙门法,不受婆罗门法。此等比丘所不游处,皆得善利!’恶声流布遍闻天下。”(此事在《十诵律》《萨婆多部毘尼摩得勒伽》里均有记载)

南传《经分别》卷四:“尔时,众多毘舍离出身之跋耆比丘,恣意饮食、恣意睡眠、恣意沐浴。恣意饮食、睡眠、沐浴,不如理作意、不舍戒、戒羸不告示而行不净之法。”

南传《犍度》卷十七:“时,是日行布萨。提婆达多从座而起,令取筹,曰:诸友!我等至沙门瞿昙处,请求五事,曰:‘世尊以无数之方便,赞叹少欲……食鱼肉者有罪。’沙门瞿昙不许此五事。我等持此五事而住。具寿忍此五事者请取筹!时,毘舍离之跋耆子有比丘五百人,新出家而不明辨事。彼等思此是法、律、师教而取筹。时,提婆达多破僧伽,率五百比丘向象头山去。”

律典中有关于跋耆比丘的描述,多集中于佛陀在世时,他们不守戒律,生活中恣意而行,其行为甚至都不符合“婆罗门行”。更有甚者,在佛陀晚年提婆达多企图分裂教团的事件中,提婆达多所带领的自僧团中分裂而出的五百比丘也都是跋耆族的。可见,以律典为主的上座系的史料中,跋耆比丘是一个名声不佳、形象负面的团体。

最后,如果我们考察“根本分裂”的另一方即大众系的《摩诃僧祇律》中关于七百结集的描述,与对立的上座系的记载进行比较,就可以从一些细节中看出立场的不同。首先,相对其他几部广律,《摩诃僧祇律》关于七百结集的记述是最简略的,只有区区800多字;其次,《摩诃僧祇律》也没有提到跋耆比丘收买耶舍和离婆多弟子的事,双方的冲突被大大淡化;再次,其他几部广律里提到的推举八位上座决定“十事”的记载《摩诃僧祇律》也没有。虽然也规定了比丘不得受金银钱财布施,但《摩诃僧祇律》中没有提到“十事非法”,而代之以“五净法”,“何等五?一者制限净,乃至风俗净”,具体而言,就是“须钵者求钵、须衣者求衣、须药者求药,无有方便得求金银及钱,如是诸长老应当随顺学”(《摩诃僧祇律》卷33)。

从戒律之争到“根本分裂”

从上座部的立场出发,“十事非法”是十分明确的原则,因此,记录的重点在于禁止十事。从《摩诃僧祇律》的角度看,“五净法”显然是从肯定的角度去叙述,重点在于阐明应该怎么做。两者立场的对立十分鲜明。毗舍离的跋耆族比丘当为最初大众部的重要源头之一,《摩诃僧祇律》作为大众部系统的广律,对于七百结集之原因及其背后的种种冲突,自然与上座系广律的记载着墨点有所不同,且有明显避重就轻之感。然而,虽没有完全涉及“十事”,《摩诃僧祇律》亦承认僧团成员不得乞求金银及钱这样一个原则性的问题,反映了当时跋耆比丘僧团内部也有赞成“十事”或至少认为求金银非法的人。那么其他那些坚持“十事”可行的比丘呢?被上座长老们判为非法的跋耆比丘及其支持者,另行召集了一万人进行结集,史称 “大合诵”。《岛王统史》(卷5)以批判的口吻提到:

彼等于某处所辑录之经移至其他之处,于五部破坏法、义。比丘等于异门说、无异门说、了义、不了义亦皆不分辨,彼等从佛陀密意所说,放置于余处,彼等诸比丘,于文中失去众多之〔真〕义。彼等弃一部甚深之经、律而作类似奇异之经、律。

也就是说,另行结集且人数占大多数的跋耆比丘,不仅仅只是否认“十事非法”,更进一步重新改订原有的经、律。新的经典的产生为新生派系的成熟与发展奠定了基础。材料中提到的“奇异之经、律”或许是指该类经典包含更多的神异叙事,这也符合部分后出典籍的发展趋势。

行笔至此,或许可以说,七百结集造成的上座部与大众部的根本分裂,原则上未必是佛教教团东西部的分裂,而是基于“十事”是否如法而形成的分裂,包括了东方跋耆比丘自己内部的分裂(参加七百结集的跋耆族比丘可能更倾向于“十事非法”,而参与大合诵的跋耆比丘则反对“十事非法”)。将东方派等同于赞成“十事”或戒律松弛,将西方派视为反对“十事”或戒律严格,似有脸谱化之嫌。不论何地,年轻比丘更可能倾向于东方多数派的激进主义,这又牵涉到比丘代际之间的差异。从人数上看,七百结集与万人的大合诵相差悬殊,后者因人数众多后来逐渐被称为大众部,但此时(“根本分裂”)距离佛教僧团形成有鲜明特色的部派,还需要一定的时间。

(作者为华东政法大学人文学院讲师)