郑熙青

“粉丝”是个贬义词么? 学者亨利·詹金斯不这么认为。

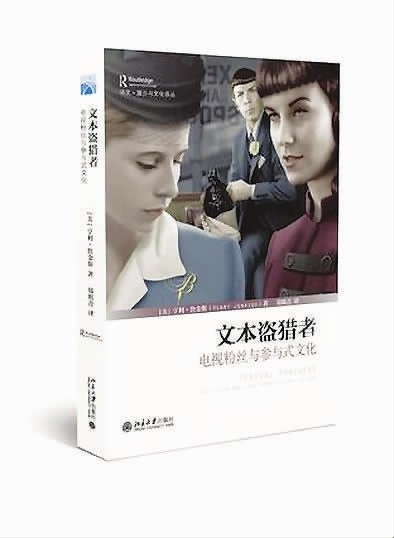

詹金斯的 《文本盗猎者》 在社会学和流行文化领域,被认为是研究粉丝文化的“开山之作”,这本出版于25年前的著作“反复被谈论,从未过时”,所以尽管它的中文版姗姗来迟,但它的内容依然与当下的粉丝文化休戚相关。

时至今日,詹金斯研究过的粉丝社群已然全数迁移到了互联网上,读者/观众与原作者和制作方之间曾经存在过的难以逾越的隔阂,一定程度上被人人可以参与的社交网络消弭了。然而粉丝社群沟通方式的变迁,只是更进一步验证了詹金斯当年的判断:粉丝文化是当代社会的民俗,一群人因陋就简、因地制宜地形成了私密团结的另类聚合状态。詹金斯之于学术界意义,以及我们阅读他著作的意义,在于超脱了简单粗暴的对消费社会里流行文化的批判,深入地了解受众的实际状态和想法。

——编者

亨利·詹金斯的 《文本盗猎者》出版于1992年,距今已有25年的时间。在这25年中,粉丝文化研究这一领域几乎是从无到有地勃勃生长起来,虽然仍是一个较为边缘且跨学科的领域,但是至今已相当成规模。这本书的中文版到今年才面世,确实是来迟了,但并没有过时。毕竟在当下,几乎所有粉丝文化研究的著作都绕不开詹金斯的这本“开山之作”。

短短几年里,詹金斯研究过的粉丝社群活动几乎全数迁移到了网上。写作《文本盗猎者》时,他无法想象,依靠网络的威力,粉丝文化会发展壮大到如今这样的程度。

詹金斯是个很有意思的学者,他自述受了水门事件的影响,读大学的时候选择新闻学和政治学专业。他被妻子带入 《星际迷航》 的粉丝圈,参与到同人写作中 (注:“同人”意为粉丝根据原作创造的衍生作品,是不带商业性质的个人爱好之作),决定转向文化研究的方向。在 《文本盗猎者》 之后,他陆续出版过好几本影响力极大的作品,包括 《融合文化》 和《可扩散媒介》 等。《融合文化》 对网络时代参与式文化描写精准,提出的许多概念是对互联网语境下“接受者亦是参与者”的经典描述。《可扩散媒介》 更加前沿地进展到了Net2.0时代关于参与、互动、商业和情感的多重问题。詹金斯如今的研究课题早已偏离单纯的粉丝文化,但是他的学术工作依然与当下粉丝圈的文化活动休戚相关。

很巧,我和詹金斯是校友,和他一样,我也是在爱荷华大学完成硕士课程,也是在那里第一次读到他的书,读 《文本盗猎者》 的第一印象,是找到同道人的心有戚戚,他的著述就此让我看清了自己做学问的方向。

这本书阴差阳错地推迟了这么多年才有机会翻译成中文。因此,对于今天所有的读者来说,关于詹金斯的《文本盗猎者》,首先需要强调它的时效性。本书涉及的内容里,作者的主要研究时间发生在20世纪80年代中后期,出版则在90年代初,紧接着,短短几年里,詹金斯研究过的粉丝社群活动就几乎全数迁移到了网上。至少在英语文化圈内,纸质印刷的同人小说和同人志交流早已退出历史舞台。如今的我们已经很难想象前互联网时代的粉丝文化,写作时的詹金斯肯定也无法想象,依靠网络的威力,粉丝文化会发展壮大到如今这样的程度。

《文本盗猎者》 中的确有很多过时的内容,譬如录音机、录影带、漫画展会上翻录视频、油印或复印的同人志,以及靠邮政系统维持的粉丝网络等,以互联网时代的眼光回顾这本书里的大部分描述,简直带着某种类似考古田野调查的乐趣。但书里有更多的段落让我忘记了它完成于20年前———不靠谱的制作方、不喜欢新剧集/新电影的观众、对演员关系的猜测和八卦、各种各样的同人小说、粉丝之间的友爱和敌对,等等,这一切都没有因为时间流逝而变得陈旧,仍在重复上演着。《文本盗猎者》 最触动我的正是这点———粉丝文化中,变动的是载体和方式,不变的是爱和创造力。

詹金斯将粉丝攫取原作品中的材料为自己所用的二度创作,形容为“盗猎”。他赞扬盗猎行为,认为这是对话语权的挑战,介入并颠覆着看似无法撼动的广播出版媒介。

要理解 《文本盗猎者》 的时效性,需要了解这本书的学术脉络和广泛的社会背景。在传统法兰克福学派主导的意识形态批判领域,大众文化是受到严厉批判的对象,甚至至今仍被斥为“精神鸦片”。在这样的大背景下,流行文化产品及其消费者都带着消费主义社会的“原罪”。然而同时,持这类观点的批评者并不了解受众和粉丝在消费时的实际状态和想法。相对的,在文化批评的领域,随着 《文本盗猎者》 的出版,以及詹金斯等一批学者的发声,针对大众层面的粉丝文化一面倒的批判得到大幅扭转,观众和消费者逐渐以积极能动的自主身份进入了学术讨论的视野。

詹金斯展开粉丝文化课题研究的社会背景则更加微妙一些。当他以《星际迷航》 的死忠粉丝自居,以一个“学者粉丝”的身份展开流行文化的课题研究时,在他所处的社会大环境里,“粉丝”是个贬义词,粉丝圈普遍面临污名化的问题。在美国社会里,粉丝一直被刻画成某一类特定的刻板形象,被认为不适应社会、脱离现实、幼稚、缺乏性别特征等等。这些刻板印象在近年来的一些流行作品中仍有体现,比如美国电视剧 《生活大爆炸》 中的人物。当然,谢尔顿这样的角色比起1980年代美国社会主流非议揶揄的“粉丝”,已经显得正面且有趣得多了。20世纪80年代有过几件著名的公众事件———约翰·列侬被狂热粉丝枪杀,里根总统被朱迪·福斯特的狂热粉丝枪击,这些流血事件使得“粉丝”这个本就处境尴尬的身份越发遭受全社会的偏见。

在学术界的瞧不上与大众社会生活中的偏见歧视双重刺激之下,詹金斯作为一个积极参与同人活动的粉丝,站了出来,以激进的态度肯定、甚至赞美粉丝文化所构建的另类社群。他提出,积极能动的粉丝文化虽然地位边缘,但在文化生活中扮演着抵抗先锋的角色,对抗现实生活中的种种。

詹金斯认为,最能代表粉丝积极能动创造力的,就是同人创作这一形式。他将粉丝攫取原作中的材料为自己所用的二度创作,形容为“盗猎”。他赞扬读者和观众的盗猎行为,因为粉丝以同人作品的形式探索自己关心的问题,这是一种从下而上对话语权的挑战,介入并颠覆着看似无法撼动的广播出版媒介。

当然,在这个语境下讨论的“粉丝”,严格意义上,是特指那些以创作生产为导向的粉丝,这个群体通过“盗猎”式的创作,形成了特殊的同人圈文化,他们所创作的同人作品,涵盖了小说、绘画、视频剪辑和音乐等形式。但詹金斯的论点也适用于其他类型的粉丝文化,确切说,他的研究是从“同人圈创作”切入,落点是为“粉丝”正名:热爱的表象背后,形成了一种生命力蓬勃的参与式文化,一种当代社会形态下特殊的“民俗”。

《神奇动物在哪里》 的社群化读解方式是前互联网时代无法想象的。读者/观众与制作方之间曾经存在过难以逾越的隔阂,在今天,一定程度上被社交网络消弭了。

虽然如今媒介环境已经发生了好几轮翻天覆地的变化,但詹金斯所描述的对原流行文本的阅读阐释和消费方式,这套思路和逻辑在当下的粉丝圈中依然通行。

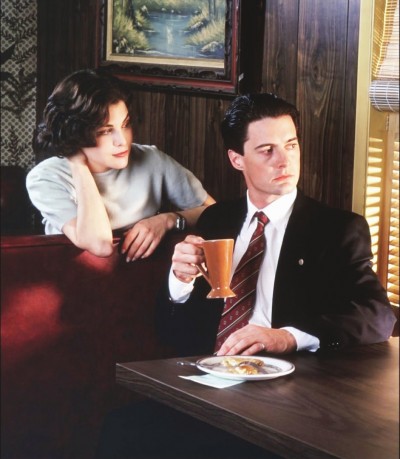

就看不久前在中国掀起观影热潮的 《神奇动物在哪里》,这是一部很有趣的电影。《哈利·波特》 系列的小说有七本,电影拍了八部 (最后一本书由于线索太多,被拆成了两部电影)。即便魔法世界已经详尽地在如此长篇幅的故事中出镜,原作行文中依然有很多遗落的线索等待好奇的读者去捡起。其中有一些是作者故意留下没用上的伏笔,另一些,也许作者构思时野心太过,事后无法实现,还有一些,可能就只是作者毫无觉察而读者们自娱自乐的结果了。但不管是哪一种状况,这些都需要读者在熟悉原文本的基础上,以自己的想象力展开对人物和世界的探索。《哈利·波特》 原作里点到即止的一个重要情节点,是老校长邓布利多和他的劲敌格林德沃之间的关系,小说直到结尾才揭示,这对仇敌曾是童年好友,少时挚友,可是后来他们之间发生了什么以至于反目成仇? 格林德沃在魔法世界被打败的那一年,是现实麻瓜世界反法西斯战争胜利的1945年,究竟两个世界之间有何重叠? 在搜遍全书的蛛丝马迹之后,读者们已经据此创作了许多同人作品,而 《神奇动物在哪里》,则可以看作原作者逆向介入了读者们的讨论。

《神奇动物在哪里》 最初只是《哈利·波特》 小说中出现的一本课本,后来作者J.K.罗琳用这个题目写了一本薄薄的小册子,介绍很多魔法世界中的神奇动物,到了 《神奇动物在哪里》 这部电影里,主角是那本小册子的作者,魔法世界则更为丰富美丽地扩张开去。电影中仍有细节指向邓布利多和格林德沃的关系,并以虚构的“猎巫行动”隐喻了反法西斯战争相关的社会矛盾。格林德沃出现在这部电影里,他对邓布利多的评价,草蛇灰线地呼应着 《哈利·波特》 小说里语焉不详的部分。

有意思的是,在粉丝 (如我) 看来一部信息量巨大而且线索明显的电影,在一些非粉丝看来却松散不成形。不论两种看法哪种更“客观”,这恰好证明,粉丝对原作的了解、以及创造性地提取原作信息的能力,使原文本有了“弹性”,借助粉丝社群的想象力,原作品中有意无意的空隙被填充起来。至于那些始终不得释怀的空隙和裂痕,逐渐就会成为同人二次创作的生长点。

《神奇动物在哪里》 的社群化读解方式是前互联网时代无法想象的。读者/观众与制作方之间曾经存在过难以逾越的隔阂,在今天,这一定程度上被人人可以参与的社交网络消弭了。然而从本质上说,粉丝的阅读和写作,仍然遵照着同一套思路和方式———这正是 《文本盗猎者》 一书至今不过时的原因。

(作者为中国社科院文学所助理研究员,《文本盗猎者》 一书译者)