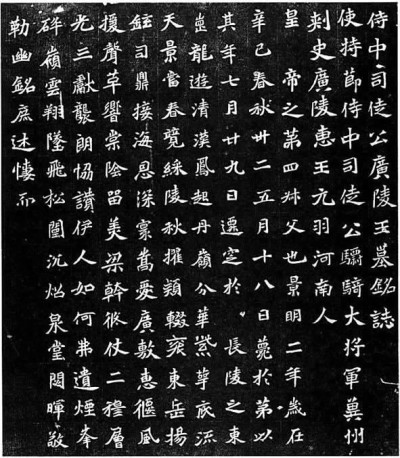

何德章

冯氏被尊为皇太后,时年24岁。作为汉族女性,冯氏更喜欢中原文化,对鲜卑武人粗鄙无文不存好感,她“粗学书计”,并非天生的改革者,但她长期以“女主”执政,北魏政治格局因而发生巨大变化,使改革既有必要,也有可能。太和十四年(490)冯太后去世,人亡而政不息。孝文帝正式成为改革的主导者,时年23岁。孝文帝是冯氏改革的参与者与推进者,也是冯氏改革最重要的成就。

应邀就北魏孝文帝改革做一笔谈,初觉轻松,真写起来却颇感难以着笔。孝文帝改革是各种层次的教材必然会讲述到的历史内容,要谈出新意,殊为难事。思之再三,本文拟结合个人以往研究心得,对孝文帝一朝改革的发展过程,做一些梳理,谈一些教材较少涉及的史事,间或提出自己可能还不太成熟的想法,改革的具体内容则不予过多地涉及。希望能对读者诸君全面了解孝文帝改革有所帮助。

文题以“孝文帝朝改革”为名,而不是“孝文帝改革”,是因为孝文帝一朝前后改革的主持人、改革的背景、改革的 目标,都有很大的差异,简单地称之为孝文帝改革,有违历史真相。

北魏孝文朝的改革,既是北魏创立以来长期发展的结果,也是特定政治文化背景下的产物。

公元467年八月,孝文帝拓跋宏诞生于平城。其父北魏献文帝拓跋弘当时虚岁14岁,其母姓李,为中原汉人,大概已有20多岁。两年后,拓跋宏被立为皇太子,却给她的生母李氏带来了杀身之祸。北魏创立者拓跋珪为了避免太子母亲的家族干预朝政,定下过规矩:皇位继承人选一旦确定,则处死其生母,当时称之为“子贵母死”。

皇太后冯氏亲自担负起抚养孝文帝的责任。冯氏并不是孝文帝血缘意义上的祖母。孝文帝的亲祖母与其生母同姓,也因“子贵母死”制度被处死。冯氏也是中原人,祖籍长乐信都(今河北冀州市),她的祖先任职于鲜卑慕容部建立的政权。冯氏的祖父冯跋夺得政权,成为十六国北燕政权的皇帝。北燕被北魏消灭后,冯氏人物有的逃亡,有的出仕北魏。冯氏幼小时因故以罪犯家属的身份充入后宫为奴婢。冯氏的姑姑在北魏第三代皇帝拓跋焘的后宫中颇有地位,对她加以提携、教育,15岁时,冯氏成为文成帝拓跋濬的皇后。《魏书》 中有关于冯氏与文成帝感情深厚的描述,但记载并没有显示她曾经生儿育女。

465年,文成帝26岁时去世,12岁的皇太子拓跋弘继位,冯氏被尊为皇太后,时年24岁。鲜卑贵族、车骑大将军乙浑假传圣旨,诛杀朝臣,自封为丞相,图谋篡权。次年二月,冯氏“密定大策,诛浑,遂临朝听政”(卷13《文成文明太后冯氏传》)。这是冯氏第一次执掌朝政。显然,冯氏能够扭转乾坤,是因为她身为后宫之主多年,在宫中形成了自己强大的影响力,在朝廷中也拥有强有力的支持者。冯氏此次执掌大政的一二年中,有两件值得特别注意的举措。

其一,推广儒学教育,在各郡设置博士、助教,根据各郡大小,招收学生40—80人。地方政府按朝廷规定,全面兴办学校,这在历史上还是第一次,对于北魏这个当时仍以鲜卑武人为主体的政权来说,更是难能可贵。其二,利用南朝

刘宋政权的内争,遣慕容白曜率军夺取青、齐,进占今山东半岛。自拓跋焘于439年统一北方以来,北魏虽然一直对南方构成强大的军事压力,但在黄河以南的统治并不十分巩固。夺取青、齐二州,使北魏将南方的防线从黄河一线推进到淮河流域,洛阳一带不再有腹背受敌之虞,这为后来孝文帝迁都洛阳,南向发展,创造了条件。

《魏书·文成文明太后冯氏传》说:“及高祖生,太后躬亲抚养。是后罢令,不听政事。”高祖是孝文帝的庙号。一些学者将这一记载理解为冯太后为了亲自养育孝文帝,遂不再过问朝政,进而怀疑孝文帝是冯氏的私生子,冯氏放弃权力,很可能是因为分娩而有不便。但按《魏书》记载,冯太后与孝文帝之间关系曾一度相当紧张,冯氏曾经打算废黜他,要说冯氏与孝文帝是母子关系,根据确实不足。持此说者以今度古,认为孝文帝出生时,献文帝虚岁14,孝文帝不太可能是其亲生。但无论从当时习俗还是生理角度看,都不成问题。草原习俗,男子能骑马弯弓,即视为战士。受此影响,北魏均田令规定男子年15岁便可占有田产,北周时法令规定,男子15岁、女子13岁必须结婚,更早结婚自然不在禁止之列。据《魏书》卷22《元恂传》,孝文帝在长子元恂只有十三四岁时,便纳名门之女为元恂左右孺子,而且希望元恂“食后还内,晡时复出”,不要没日没夜地读书。孝文帝本意当然还是希望尽快有个孙子,崔光等人却以孔子“血气未定,戒之在色”一语劝阻,反对元恂“舍书御内”。这也说明,当时鲜卑族男子十三四岁过两性生活为正常行为。献文帝虚岁14时,与正当盛年的李氏生下孝文帝,并非不可能之事。其实,献文帝出生时,其父文成帝也只有14岁。

冯太后第一次执政,“是后罢令”。“是后”究在何时,《魏书》并无明确交待。如果生育之说不可信,则冯氏放弃对朝政的掌控,应该是献文帝逐渐长成,在拥护自己的朝臣支持下,不断逼迫的结果。冯氏正当盛年,喜欢上“美容貌,有才艺”的都官尚书赵郡人李弈,这原本不是什么大问题,但李氏兄弟及亲属依仗冯太后对李弈的宠爱,“关乱公私”,引起献文帝的强烈不满(《魏书》卷36《李顺传附李敷传》)。皇兴四年(470)冬,献文帝将他们诛杀。此事反映出冯氏与献文帝之间的激烈矛盾。次年八月,年仅17岁的献文帝突然将皇位传给年仅5岁的皇太子拓跋宏,以“太上皇帝”的身份自处。北魏历史进入孝文帝朝。

关于献文帝退位的原由,《魏书》卷6《显祖纪》称因其“雅薄时务,常有遗世之心”;退位之后,“徙御崇光宫,采椽不斫,土阶而已。国之大事咸以闻”。似乎真的过上了不问世事的隐居生活,唐朝人怀疑献文帝是在皇太后冯氏的逼迫下退位的,后人遂据以为信史,但献文帝内禅于其子,完全有可能是为进一步削弱冯氏权力而做出的努力。从《魏书》的记录可知,退位后的献文帝,既没有放弃、也没有丧失实际的权力。“太上皇帝”仍然掌握着“万机大政”,还曾两次统率大军前往漠北,征讨柔然,其宠臣李“参决军国大议,兼典选举,权倾内外,百僚莫不曲节以事之”(《魏书》卷46《李传》)。献文帝年纪轻轻便传位于皇太子,自然有助于巩固孝文帝的地位,而他以“太上皇帝”自居,冯氏皇太后的身份便显得极为尴尬。从孝文帝继位到“太上皇帝”拓跋弘去世五六年间,我们在《魏书》中确实也找不到关于冯氏活动的记录。献文诛杀冯氏宠幸的李弈等因李告发,李因此而受宠于献文,冯氏对李自然会切齿痛恨,但直到献文帝“暴崩”之后,冯氏再次执政之太和元年(477)才将李诛除。如果冯氏有能力逼迫献文帝退位,何至于放任李“权倾内外”如此之久? 冯氏“罢令”结束第一次执政,应当就在献文帝传位于孝文帝而称太上皇帝之时。

承明元年(476) 六月,“太上皇帝”拓跋弘去世,今本《魏书》沿自北魏国史,对于献文帝死因,讳莫如深。唐朝人揣度献文帝之死为“暴崩”,是冯氏行“酖毒”所致。《魏书》卷7上《孝文帝纪上》当月两条记录倒是颇值得注意:“六月甲子,诏中外戒严,分京师见兵为三等,第一军出,遣第一兵,二等兵亦如之。辛未,太上皇帝崩。”两条记录,既可视为单独记事,也可视为相互联系的事件。

平城内外突然戒严,显然是有大事发生。京城内现有军队被分为三个等级,或许是按精锐程度。迅速派出精锐,第二、三批军队络绎派出,显出事态严重。“京城见军”是由谁控制的?他们被派往哪里?“京城见军”以外的军队又是谁控制的? 驻扎何处? 所有这些疑问,在《魏书》中都得不到答案,似也无人给出合理的解释。个人阅读此节,总有这样一种强烈的感觉:此时“太上皇帝”正按惯例率军“巡幸阴山”,而隐忍已久的冯氏利用其掌控的部队发动政变,“京城见军”紧急行动的目标是在阴山一带活动的“太上皇帝”拓跋弘。此年六月甲子为初六日,辛未为十三日,“阴山去平城六百里”(《南齐书》卷57《魏虏传》),鲜卑骑兵为主的部队,六七日间一个来回当不是问题。戒严与军队的突然行动,应该都与献文帝死亡有直接的关系,至于最后是毒杀还是其他方法,无关紧要。历史记录缺失或语焉不详,有时需要合理的推测与想象,好在此文并非正经八百的史学论文,且借此机会放纵一把。

“太上皇帝”死去,皇太后冯氏被尊为太皇太后,“临朝称制”。从此直至其于太和十四年去世,十四五年间,冯氏牢牢地控制着朝政,改革时代终于来临。

冯 氏更喜欢中原文化,对鲜卑武人粗鄙无文不存好感,她“粗学书计”,并非天生的改革者,但她长期以“女主”执政,北魏政治格局因而发生巨大变化,使改革既有必要,也有可能。

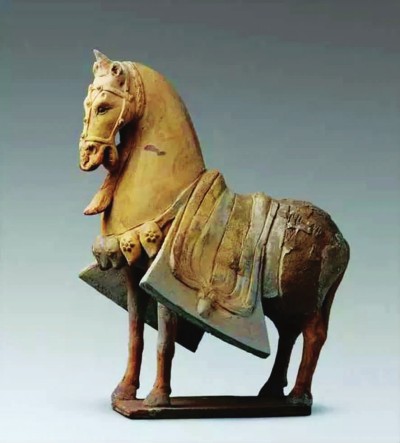

北魏此前数代鲜卑族皇帝,喜好马背上的生活,不断率领军队四处征讨,劫掠财物、牲畜与人口,赏赐、笼络随驾征讨的军士与臣僚,若非特殊原因,每年都要率领军队“巡幸阴山”,实际上是到草原上劫掠、射猎一番。即使是重视中原、颇有“君人之度”的文成帝,也以弯弧发矢、射高及远而闻名,群臣树碑称颂其神勇,残碑至今犹存。鲜卑武人及附属拓跋鲜卑的部落酋长,是统治阶层的核心,对中原的管理,主要依靠武力威慑。

冯氏执政,任用汉族文士的同时,信任身边的宦官及一批被称为“恩倖”的私宠。宦官、恩倖得封王、侯,充任朝廷各部门主官,担任地方大员。当然,冯氏对这些人也能严加管束,他们也能忠实地执行冯氏的政策法令。冯氏的一些私宠,甚至是孝文朝改革的中流砥柱,如孝文朝改革所依仗的重臣李冲。这打破了鲜卑贵族独享政权的局面,为冯氏推行改革提供了政治上的条件。

作为汉族女性,冯氏以宫廷作为行使权力的主要场所。太和五年(481)春,冯氏携孝文帝巡视河北,这是她唯一一次远离京城。行进途中,僧人法秀在京城谋反,不少官员牵涉其中,结果巡视活动匆匆结束。冯氏执政后,皇帝率众劫掠、赏赐这种草原首领维系部众效忠的统治方式,难以继续维持。仿照秦汉以来中原政权的传统作法,按时、定额给官员发放俸禄,势在必然。

俸禄从来都是中国古代中央集权体制下各政权最为主要的财政开支,要推行俸禄制度,就必须有稳定的财政收入。冯氏当政时,北魏的地方管理体制虽不断成熟,但仍存在很大的问题。不少地方只能通过镇、戍,维持军事性控制,即便设置州、郡、县的地区,基层行政组织阙如,不少民户依附于豪强大族,官府允许豪强管理受其庇护的百姓,代收代缴租税,实质上是北魏统治者所熟悉的草原部落统辖方式在中原地区翻版。在冯氏执政后的新的政治形势下,全面实行州、郡、县行政,健全基层行政组织,实现官府对民户的掌控,保证稳定的赋税收入,便提上了议事日程。冯氏发起的改革活动,与其说是北魏前期历史发展的必然结果,不如说是冯氏执政后北魏政治形势变化使然。

冯氏第二次执政不久,便开始营造改革的气氛。“太后以高祖富于春秋,乃作《劝戒歌》三百余章,又作《皇诰》十八篇,文多不载。”(《魏书·文成文明皇后冯氏传》)《劝戒歌》《皇诰》,是冯氏代孝文帝行使皇帝权力所颁布的文告,并非全是冯氏亲自撰写。这两个文件,因文字较多,《魏书》未加采录,今已不存,但通过《魏书》 中相关记载的综合分析,我们还是可以做出这样的判断:《劝戒歌》是以浅显易懂的诗歌形式,主要向鲜卑族官员灌输中原文化精神,并被谱成曲调演唱,在太和五年即已颁布给群臣;《皇诰》则是以更典雅的文体,阐述变革制度的主张,早在太和二年就基本成形。汉族官员高允、高闾、李冲等人都曾参与《皇诰》的制订,原本叫“太皇太后十八条之令”,太和九年(485)正月,以孝文帝的名义在朝堂之上郑重地颁发给群臣,于是称作《皇诰》。《皇诰》 正式颁布前后,各项改革措施紧锣密鼓地推出。

太和八年(484),颁布俸禄制,官员按季领取任职报酬;次年,颁布均田法令,确认耕地的所有权,限制私有耕地的买卖,规范空荒土地的使用与占有;太和十年二月,开始在各地设党、里、邻三长,民户五户置一邻长,五邻置一里

长,五里置一党长,建立地方基层组职。在三长制、均田制推行的同时,普遍将各地武力威慑的镇、戍,改为州、郡行政。均田制、三长制等,经过调整,一直到唐代中期,都是隋唐统一时期的基本制度。

仿照中原传统政权而进行的礼制改革,也在逐步推行。《魏书》 卷7下 《高祖纪下》记载,太和十年四月“始制五等公服”;八月,“给尚书五等品爵以上朱衣、玉珮、大小组绶”;九月,“诏起明堂、辟雍”;十一年正月,“诏定乐章,非雅者除之”;十二年闰九月,“帝观筑圆丘于南郊”;次年正月,“车驾有事于圆丘,于是初备大驾”;五月,“车驾有事于方泽”。圆丘祭天、方泽祭地、明堂承上天赋政于万民、辟雍兴行教化,均是儒家倡导的礼仪建筑;按礼仪制定五品以上官员朝服,这在北魏历史上也是首次。

太和十四年(490)冯氏去世,人亡而政不息。

孝文帝正式成为改革的主导者,时年23岁。

孝文帝是冯氏改革的参与者与推进者,也是冯氏改革最重要的成就。冯氏下令在太学系统之外,兴办皇宗学,主要教育皇室子弟。孝文帝及其改革所倚重的任城王元澄,都曾在其中学习。据元澄所说,孝文帝在学校中,成天捧着经典,对儒家礼仪尤为热心。《高祖纪下》说,孝文帝“雅好读书,手不释卷。《五经》之义,览之便讲,学不师受,探其精奥。史传百家,无不该涉。善谈《庄》《老》,尤精释义。才藻富赡,好为文章,诗、赋、铭、颂,任兴而作。有大文笔,马上口授,及其成也,不改一字”。迁都洛阳后,他喜欢招聚群臣,赋诗作颂,并曾以自己《文集》赠予臣下,可知这一段描述并非颂圣之词。孝文帝成为中原文明的热情的追随者,对从南朝逃亡而来的文化人颇为重视,对于平城弥漫的草原文化深为鄙夷。

冯太后的丧礼,成为孝文帝表达改革决心的重要手段。他追谥冯氏为“文明太皇太后”,表示自己要为冯氏守孝三年,为此与鲜卑贵族、朝臣发生了激烈的争论。当然,孝文帝并没有真的放弃政事,而是通过冯氏丧制之争,宣传了儒家孝道,明确告诉群臣:冯太后促成了国家走向文明的道路,自己将遵循她开创的政治轨辙,继续推进改革。其后两三年中,孝文帝时常到冯氏陵墓前祭拜追思,还下令在冯氏陵墓旁边,为自己建造一座规模较小的陵墓,“有终焉瞻望之志”,表明了追随冯氏的心迹。

北魏这一鲜卑族建立的政权,在华夏历史占有何种地位,是孝文帝特别关心的问题。太和十四年八月,孝文帝发起关于北魏五德行次的讨论。古人认为,金、木、水、火、土五行相生相克,决定万事万物的运行,在政权传承上则表现为“五德终始”,每一个合法政权都有相应的一个“德”。经过争论,次年达成共识:北魏以黄帝为远祖,直接承继西晋金德,金生水,北魏为水德,承西晋而为华夏正统政权,十六国时期各族政权,以及江南的东晋、宋、齐政权被认定为僭伪。使北魏真正成为华夏文明的传承者,成为其后孝文帝改革的主要方向。

太和十五年,孝文帝下令对平城建筑进行大规模的新建、改造。新的建设仿照汉晋洛阳规模与形制,而且派精通建筑的人员前往建康,暗中观摩南朝都城样式,目的是要将平城建设成一个“万国俱瞻”的华夏文化中心。冯氏在世时即已规划的明堂,终于开工建成,太庙这一重要礼仪建筑,也重新修造。

太和十五年四月,在改建太庙的同时,孝文帝下令重新确定祖宗庙号,由此将改革全面推向政治层面。

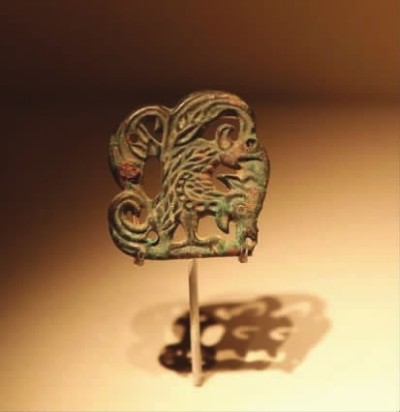

当时北魏太庙中供奉的始祖,是拓跋部落联盟创立者力微,太祖则是草原时代的首领拓跋郁律。北魏前期,皇帝仍被视为部落联盟的首领,新皇帝继位,都要按部落时代传统,用黑毡蒙盖七人,代表七个初始联盟的部落,皇帝在黑毡上向西祭拜天神,才算正式拥有权力。道武帝拓跋珪曾明令将国号改为“魏”,但鲜卑族统治者更喜欢使用草原时期就开始使用的名号,称北魏为“大代”。在他们的认识中,部落联盟时代是北魏历史不可分割的一部分,当然这也是他们在北魏享有排他性政治权力的原因。

孝文帝认为,率领拓跋鲜卑走进中原的道武帝拓跋珪才是北魏政权真正的创立者,功业远远高于远祖拓跋郁律,不应只是可能因世代推移而请出太庙的“烈祖”,因而下令将拓跋珪的庙号改为太祖,太庙中只设拓跋珪以来皇帝的灵位。按汉晋礼制,太庙中应当尊谥七位祖宗,但从拓跋珪到孝文帝时,加上死时只是皇太子、后来被尊为第四代皇帝的拓跋晃,已成神灵的皇帝满打满算也只有六位。于是一些鲜卑贵族建议,新建的太庙中暂时仍按先前的庙号祭祀。为了使庙号改革不打折扣,孝文帝表示可以在太庙中预先为自己设立一个位置,凑足“天子七庙”之数,这种做法不合礼制,却显示了孝文帝与草原传统割裂的决心。

改革庙号后,孝文帝下令:只有太祖拓跋珪以下的皇室子弟,才能封王,非皇室子弟而拥有王、公、侯爵者,各降一等封授。王公们世袭拥有的将军号也被剥夺,一大批鲜卑贵族因此丧失了昔日的政治地位。

太和十七(493)年六月,孝文帝下诏颁布《职员令》二十一卷,其梗概记录在 《魏书》卷113《官氏志》中。大体来说,《职员令》采用汉晋制度,中央以尚书、中书、门下三省为运作核心,地方采取州、郡、县三级行政;官分九品,但各品又分正、从,正、从各品又各分为上、中、下三阶,共九品54阶;所有官员进阶升品,须经严格的政绩考核,年度考核及任职考核优秀者越阶进品,考核结果为中等者不得提升,考核在下等者则贬官受罚。孝文帝后来又对《职员令》加以调整,太和二十三年去世前完成。《职员令》的颁布,是孝文帝政治改革的重要举措,贯彻了孝文帝重文轻武以及“职司从事”的设官原则,北魏此前“胡汉杂糅”的官名与机构,被全面清理,鲜卑贵族不能再凭借特权占据政治要津,干预朝政。品阶制度与考核制度相结合,前所未有,是隋唐时期相关制度的渊源。

改庙号、定行次、改官制,这些改革强烈地改变了北魏政权的面貌,近乎革命,与冯太后时期的改革相比,极大地伤害了鲜卑贵族的既得利益,引起他们的不满与抵制。孝文帝认识到平城偏处一方,鲜卑武人群聚,“用武之地,非可文治,移风易俗,信为甚难”(《魏书》 卷19中 《任城王元澄传》),因此秘密筹划迁都于“居天下之中”的洛阳。在孝文帝看来,洛阳为汉晋旧都,周公创始,在其遗址上创立新都,将会使北魏真正成为华夏文明的传承者。

迁都的准备是在“南伐”的旗号下进行的。政治改革陷入危机,对南方南齐政权发动一次大规模的战争行动,无疑会使尚武的鲜卑人欢欣鼓舞。孝文帝调集了三十万军队,号称百万,太和十七年八月,再一次祭拜冯太后陵墓后,兵分两路南进。史实表明,经过特意安排,各支部队的指挥权切实掌握在孝文帝信任的、支持改革的人手中。大军按计划汇聚于洛阳,兵威之下,鲜卑贵族不得不接受迁都的事实,也使后来一些鲜卑贵族暗中进行的叛乱活动未能翻起大浪。

西晋乱亡之后,经过近两个世纪的遗弃,汉晋旧都洛阳已是一片荒丘野草,从决定迁都到孝文帝去世的六年间,新都一直处于建设之中,孝文帝去世后才建成并启用。这六年间,孝文帝经常亲自率军“南伐”至汉水、淮河流域,将北魏疆域进一步向南推进,以确保洛阳的安全,最后病死于行军途中。同时,针对鲜卑等民族的一系列汉化改革法令相继颁布:南迁者一律将籍贯改成河南郡洛阳县人,学说洛阳话,穿用中原汉人的服饰,他们用以标识身份的部落名号,或取音、或取意,按汉族主流习惯改成单字姓氏。

通过孝文帝一朝的改革,北魏政权在政治、经济制度上彻底转化为传统的中原政权,十六国以来的民族交融发展到一个新的高度。随着政治文化转型及迁都洛阳,北魏政权获得北方士人心理上的认同,南方政权文化心理上的优越感逐渐消失,南北政权之间在文化上互争雄长成为常态,南北统一的趋势逐步显现。孝文帝在历史上、在今天都一直在历史记忆中占据重要地位,即因于此。

当然,一些改革也存在问题。迁都洛阳的同一年,出身南方第一高门琅邪王氏的王肃,投奔北魏,孝文帝对他极为欣赏,与其深谈,“促席移景,不觉坐之疲淹”(《魏书》卷63《王肃传》),并让自己寡居的妹妹陈留公主嫁给王肃。陈寅恪先生在《隋唐制度渊源略论稿》一书中,特别强调王肃北奔对孝文帝采用南朝礼仪制度的影响。王肃主要的影响,其实很可能是促成孝文帝采用南方盛行的门阀制度。孝文帝下令鲜卑等草原人后裔,其家族按部落时代的地位,及其祖先在北魏时的功绩官爵情况,分成甲、乙、丙、丁四姓,中原士人则依据其家族的历史声望及对北魏的贡献,大体分为全国大姓及州大姓、郡大姓、县大姓几个等级,鼓励二者相互间按等级通婚,选官时首先考虑其家族门第高低及通婚家族是否相类,明确规定一些官职为“清”官,只能由高门大族子弟担任。门阀制度的推行一定程度上促进了民族交融,但培育了一批新的特权阶层,阻止了社会流动,引起鲜卑族下层武人的严重不满,成为北魏迅速乱亡的一个原因。孝文帝搞的这套门阀制度,在西魏时便受到严厉的批判,被明令废除。

(作者为天津师范大学历史文化学院教授。本文图片及说明均出自中国国家博物馆网站)