人文,文明历史的精神财富;科技,社会发展的不竭动力。人文的进步,离不开科技的物质支撑;科技的兴旺,离不开人文的精神滋养。

人文融合的科技教育,是当代社会高速、高质、高品发展的“基本粒子”,也是时代新人优质、优秀、优化集合的“核心细胞”。

人文融合的科技教育,是嘉定二中科技教育的新境界,也是办成优质特色高中的新追求。

创办于1921年,坐落在拥有1500年历史文化的南翔古镇,上海市嘉定区第二中学具有深厚的文化底蕴和科技传统。曾以“文化立校”而享誉,以“格物修身”而挺立,以“人文科技”而驰名。

面对新时期对人文的推崇、对科技的关注;针对一代新人需具备更深厚的人文底蕴和科技素养的要求,学校坚持将人文融合和科技素养融为一体,以提升科技教育的人文底蕴,提高人文融合的科技含量为目标,致力于培养具有人文底蕴厚实、勇于实践创新、具有国际视野、科学素养突出的合格社会公民。

积淀办学的精粹,秉承育人的精华,学校明确提出:人文、科技不能变成“两张皮”,学生综合素质中必须具备科技素养,而这种科技素养也必须由人文融合来匹配。周凤林校长认为,走人文融合的科技教育特色高中之路,是我们高标准、高意境、高规格培养创新人才的必然选择和准确定位。

基于此,学校坚持“文化立校,格物修身”的办学理念,以“厚道做人,踏实做事”的核心价值取向为引领,传承教化之风,镕铸品质教育,在国家及上海新一轮教育综合改革中,积极探索改革发展之路,坚持人文与科学共融,继承与创新并重,以培养“全面发展的人”为核心,创建人文融合的科技教育特色高中。

学校在人文融合的科技教育的探索上屡出成果。“勿离手”高中物理实验教学改革2010年被评为国家基础教育课程改革教学研究成果三等奖、2014年被评为上海市教学成果奖一等奖。“科技教育馆”被评为上海市首批高中创新实验室。学校成为全国青少年创新教育实验学校、创造教育实验基地、上海市科技教育特色学校等;2010年被中央教科所批准为“全国普通高中特色学校项目学校”,2011年成为上海市11所初试特色普通高中建设项目学校,2015年成为上海市25所推进特色普通高中建设项目学校,2016年成为上海市41所推进特色普通高中建设项目学校;荣获“和谐中国·首届全国中小学校园文化建设百佳创新学校”称号。

一大批学生先后在国家、市级等各类科技竞赛中取得优异成绩,以2016年为例,学生在区级以上科技竞赛中获奖近百项,其中不乏高层次的奖项。

面对“人文融合的科技教育”这个时代命题,嘉定二中作出了充满创意、创造、创新的答案,给人们以许多启迪。

传承引题“人文融合的科技教育”的“布景”

科技教育的持续,是“人文融合的科技教育”的“天时”。

科技传统,日积月累,为“人文融合的科技教育”奠定了厚实的基础。20世纪50年代,张昌革老校长注重培养学生艰苦创业精神和动手实践能力,积极开展劳动技术教育。学校从1982年起开设劳动技术课,学生毕业时必须掌握无线电、计算机、制图、英文打字等基本技能;1984年起,开办缝纫、化工、电真空等职业班。语文特级教师钱梦龙的“语文导读法”在全国产生重大影响。

课改发力,深化科技,为“人文融合的科技教育”培育了生长的优势。学校作为上海市“一期课改”、“二期课改”实验基地学校,在20世纪末确立“文化立校”的办学思想,以科技教育和学生自主实验探究为主攻方向,坚持“从生活走向物理,从物理走向社会”的理念,积极开展“勿离手”物理实验教改。自2002年开始,学校选择物理实验教学改革为切入点,开展了“勿离手”高中实验教学改革的研究与实践,以实验设计和自制教具、学具(小制作、小发明)为突破口,以创新教育为抓手,培养学生的实践能力和创新精神,在全市范围产生较大影响。师生的创新实验与自制教具大量涌现,近200件科技作品获得国家专利;学校先后被评为“上海市知识产权试点学校”、“上海市知识产权示范学校”,物理教研组获华东师大普教研究中心“科研先进集体”称号、被嘉定区委、区府授予“先进集体”称号。生命科学、化学、数学、信息科技等学科也依托小课题开展学科教育改革,加强学生科技素养、动手实践能力的培养。

学科教学,特色纷呈,为“人文融合的科技教育”注入了强大的活力。语文的自主阅读、英语的“试比拼”口语教改,“高中体育专项化”教学改革,实践活动丰富多彩,提升学生文学、艺术素养。教育改革如火如荼,教改项目逐渐向外辐射,得到同行和社会的认同。

环境烘托“人文融合的科技教育”的“背景”

文化立校的物化,是“人文融合的科技教育”的“地利”。

美丽校园,寓意深邃,为“人文融合的科技教育”物化了感染的景致。作为“上海市花园单位”,嘉定二中校园风景优美,鸟语花香。人文“八大景观”发挥着教育“场效应”。学校横向路以“知”命名,如知礼路、知义路、知廉路、知勇路等;纵向路以“行”命名,如行健路、行言路、行思路、行敏路等,寓意“知行合一”、“知行统一”。“近知山”、“未济湖”、“仰高亭”、“兴贤亭”、“育才亭”及“不言廊”镌刻 《论语》 名句和励志楹联,处处育人。“校史教育馆”和“廉洁文化教育馆”分别从学校历史、办学特色和廉洁文化方面培养学生的爱校意识、感恩情怀和理想信念。

科艺景观,人文讲堂,为“人文融合的科技教育”营造了浓郁的氛围。“傅科摆”、“机械钟表原理仪”、“时间广场·日晷”、“科技挂壁实验廊”、“风光互补发电机”、“新能源科普廊”、“气象站”、“李园生态园”八大科技景观及布置安装在实验室、教学楼走廊中的1800多件物理小制作、100多个互动式挂壁实验、200多件获国家专利的科技作品和定期开展的“未济大讲堂”、科技文化节等丰富多彩的创新活动,无不彰显科技魅力和文化氛围。

校馆设施,承载文化,为“人文融合的科技教育”增添了习得的阵地。建在校内的“中国古代历史文化教育馆”,让学生比较系统地了解厚重的华夏文化和悠久的中华历史。“森林生态文化教育馆”以“森林起源、种类、功能、保护、文化及与人类关系”为主线,以开发生态文化教育课程为载体,对学生进行生态文化教育。而“科技教育馆”、“勿离手”动手实践工作坊以及物理创新实验室、地理创新实验室、新能源科普园、气象观测站等,都成为学生接受科艺教育的好场所。

内涵演绎“人文融合的科技教育”的“图景”

育人内涵的丰满,是“人文融合的科技教育”的“人和”。

什么是“人文融合的科技教育”? 学校经过积极探索和审慎思索,界定为:这是格物修身、科技为先、人文为基,实现求真向善达美的价值追求,培养全面发展的人的教育。

内涵界定,价值追求,为“人文融合的科技教育”指明了清晰的方向。主要表现为:

一是科技为先人文为基的融合。科学素养教育,注重科学知识的传授和技能的训练,良好思维习惯、创新意识、动手实践等能力的培养。同时注重人文素养教育,文理兼修,夯实文化底蕴、完善知识结构。

二是重视科技教育的人文价值。科学教育中的科学价值观与科学精神、创新人格等,以及科技教育中蕴藏着的丰富的人文精神和文史哲理。

三是关注人文价值的科学发展。赋予科技以人文价值,关注科技伦理,形成正确的科学价值观念,强调以人为本、人与自然、环境和谐共处的基础上发展科技,同时在科学精神的感召下追求人生的意义,实现人生的价值。如周群老师在班级管理中渗透“科学素养”的培养,结合“勿离手”,思考在班级特色教育中践行这一理念,以提高学生的“科学素养”,也颇有成效。

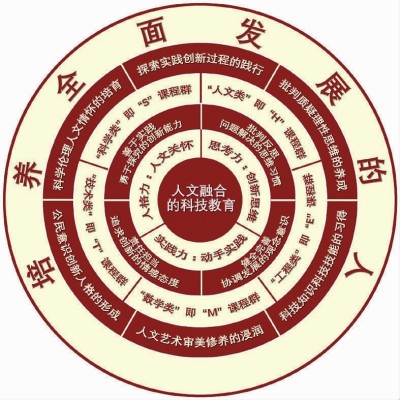

明确宗旨,顶层设计,为“人文融合的科技教育”铺设了前行的轨道。人文融合的科技教育特色“3456”顶层设计思路,具有校本性、稳定性、发展性的特征。

———体现“三个基于”:基于社会发展,增加科学前沿知识;基于培养目标,增强教育内容选择;基于课程构建,对原有课程完善与新课程开发,学生在自我定位基础上进行选择。

———围绕“三个维度”:人格力:侧重于发展学生人文情怀;思考力:侧重于发展学生创新思维;实践力:侧重于发展学生动手实践。

———关注“四种要素”:健全完善协调发展的观念意识;责任担当追求创新的情感态度;批判反思问题解决的思维习惯;善于实践勇于探究的创新能力。

———构建“五大类课程群”即HEMTS课程:“人文类”即“H”课程群;“工程类”即“E”课程群;“数学类”即“M”课程群;“技术类”即“T”课程群;“科学类”即“S”课程群。

———实现“六项任务”:科学伦理人文情怀的培育;公民意识创新人格的形成;人文艺术审美修养的浸润;科技知识科技技能的习得;批判质疑理性思维的养成;探索实践创新过程的践行。

教师引导,学生感悟,为“人文融合的科技教育”凸现了多元的效应。李伟号老师说:“重视学生的科学素养的培养理所当然,但同时我们还会适时地渗透人文关怀、人文精神的培养。如有一个‘磁力小火车’的小实验吸引了同学的眼球,这是个很复杂的实验,对于高中生是很难完成的,但是为了保护学生的好奇心,我们帮助学生一起设计了实验。实验的过程遇到很大困难,我们就鼓励学生去找实验过程中的问题,并加以改进,要求学生一定要尊重实验数据,不能妄加改动。为此学生花了大量的休息时间做实验,这样的过程是最宝贵的,因为在这个过程中,学生的好奇心得到了满足、科学探究精神得到强化、克服困难的意志力也得到了磨练。”

课程发力“人文融合的科技教育”的“实景”

课程架构的优化,是“人文融合的科技教育”的“坦途”。

学科融合,主题契入,为“人文融合的科技教育”拓宽了施展的渠道。人文融合的科技教育,必须在课程上找到最能施展的天地,为此学校设计了“HEMTS课程”。HEMTS课程是以人文 (Humanities)、工程(Engineering)、数学 (Mathematics)、技术(Technology)和科学(Science)教育,培养学生人文、工程、数学、技术和科学素养的课程,注重人文与工程、数学、技术、科学的关系及其链接。赵青老师说:“无论在大地上做机械运动的万物,还是宇宙中的无数天体,这所有的万物都能被牛顿第二定律这一个简洁的式子所概括。当教师讲到此处时,学生无不为之赞叹。学生在学习科学知识的同时,感受万物的美,这也是一种科技和人文的结合吧!”

开设课程,多元融合,为“人文融合的科技教育”创设了优越的条件。———“人文融合的科技教育”,要有高品质,基点是人,讲究世界观、人生观、价值观的正确。为此,学校开设《公民道德修身课程》,以社会主义核心价值观为指导,以现代社会必须共同遵守的行为准则和道德规范及中华民族传统美德为基本教育资源,突出培养高中生的权利、责任和参与意识,在课程实践中提升高中学生的人文情怀、公民思想和创新人格。———“人文融合的科技教育”,要有大视野,为此,学校开设 《人类文明史课程》 《中华原典哲思读本》 等课程,从人类发明经历的主要历程、重大技术发明是如何见证文明的演变、人类技术发明蕴藏着怎样神奇的规律、对今天建设创新型国家有着怎样深刻的启迪等角度展开教学;阅读 《论语》 《诗经》 等经典传著作,传承中华民族优秀传统文化和朴素的哲学思想。———“人文融合的科技教育”,要有强思维,为此,学校开设 《科学思维导引》 《高阶思维培育课程》 等课程,培养学生包括演绎、归纳、分析、综合、抽象、概括、比较、分类、联想、抽象等思维方式以及创新能力、问题求解能力、决策力和批判性思维能力。———“人文融合的科技教育”,要有艺术范,为此,学校开设 《快乐歌唱》 《素描与丙烯》等课程,培养学生的艺术感受力、表现力和欣赏力。

教学优化,侧重增能,为“人文融合的科技教育”做出了切实的保证。教师在教学中寻找与科技教育的结合点,许多教师从学科特点出发,潜移默化地培养学生科学的思维方法,爱科学、学科学、用科学的观念,进行科学常识的普及和发散性思维的培养。黄瑾老师在为学生上进入高中的第一节化学课时,将化学与生活结合起来,通过讲解道尔顿原子论的观点、汤姆生的葡萄干面包模型、卢瑟福的原子结构行星模型,引起学生兴趣。陈海燕同学说:“这堂课,让我感受到了从古至今科学家们为了追求真理而不断探索钻研的刻苦,认识到不只是科学家,我们每一个人都应当拥有追求新知的精神。”

活动全程:“人文融合的科技教育”的“盛景”

活动主体的全程,是“人文融合的科技教育”的“动感”。

常规陈设,动手体验,为“人文融合的科技教育”开辟了常做的场所。如,学校传统特色课程,100多件设置在走廊里的互动式挂壁实验,展现了一些奇妙而有趣的物理现象,学生在课余时间可随意操作、试验,并研究其科学原理。再如,以高中物理实验的开发为背景,结合高中年级物理课本实验内容进行物理小制作,丰富学生的课外活动,培养学生的动手能力,提高学生的科学素养,为学生的终生发展奠定基础。

丰富社团,才艺历炼,为“人文融合的科技教育”拓展了培育的天地。学校建立了猗园文学社、紫园史学社、李园书画社、竹园棋艺社、OM社团、3D打印社、“勿离手”创新社团等近百个社团,让学生在各得其所的发展中,感受人文的温馨和科技的魅力。学生先后在2015德国头脑奥林匹克 (简称OM) 锦标赛上,获得该赛事最高奖项即兴题“拉富斯卡创造力奖”和《释放玻璃球的结构》 大赛结构题高中组第一名,在全国第十届“地球小博士”地理科技大赛上获得一等奖,在上海市第二十二届高中基础物理知识竞赛上TI团体赛获得一等奖等。

社会资源,有序引入,为“人文融合的科技教育”强化了有力的支撑。嘉定素有“教化嘉定”的传统,1958年被上海市命名为“科学卫星城”。现有中国科学院上海硅酸盐研究所等11家科研院所,109家科技研发中心,171家国家、市、区级企业技术中心,有同济大学嘉定校区等大学,60多位“两院”院士。同时,拥有南翔古猗园、嘉定陆俨少画院、韩天衡艺术馆等人文场馆。学校有效利用区域的科技资源,与中国科学院上海分院签订合作协议,与中科院上海硅酸盐研究所展开合作,并发挥家庭教育、社会教育及学生自我教育的作用。目前,科技教育专兼职教师60多位,其中大学、科研院所兼职教师近30位,保证了人文融合的科技教育的有效实施。

感言

人文不再虚渺教育突破单一

周凤林

纵观历史,环顾左右,对人文的推崇,对科技的关注,已成为时代的潮流。倾心办学,着力教育,对人文融合的追寻,对科技教育的深化,也已成为新教育的方向。

因此,嘉定二中在创建特色高中的过程中,积多年科技教育的经历和感悟,思时代需求对育人的要求和规格,明确而又坚定地提出实施“人文融合的科技教育”,这并不是标新立异,而是有着教育学意义上的多重考量;也不是凭想象拼凑,而是有着科技教育全方位得到落实的哲学思维。

单一性的教育内容和方式,也许适应“机器时代”,但不符合“信息时代”的需求,纯技术性的人才,也许适应“小作坊”的生产方式,但不符合“信息化”的大工厂的需求。学校育人,必须沿时代发展之轨,行教育规律之行,因此,走向“人文融合的科技教育”,其实是核心素养培育的一种方式,也可以说是一种“全人教育”、“全面教育”。

在当代,科技与人文越来越紧密的今天,“人文融合的科技教育”是必然的选择。这不是简单的1+1的算术题,而是1+1再加无限的想象题,同时又是一道需要实践的现实题。

嘉定二中破解这个题,走的是遵循客观规律,讲究责任意识,提升人文境界,提高科技素养。学校提出的一系列主张,作出的一揽子设计,建立的一体化制度,形成的一贯制做法,突出人文与科技的高度融合,以实现物质与精神的统一,突出人文与科技的深度粘合,以实现办学特色与育人品质的和谐。事实上,“人文融合的科技教育”,人文不再孤单,科技也不再小众,原来可能变成“两张皮”的窘况消失了,学校的办学方略更为周全,教师的执教视野更为开阔,学生的成长效益更为精准。

人文,把握科学方向求善,善为真导向;科技,探索事物规律求真,真为善奠基。不学科技,人生没有技术、本领、方法和手段;不懂人文,人生没有头脑、方向、情调和分寸。一个国家,一个民族没有先进科学,没有现代技术,就是落后,一打就垮,被人痛苦宰割。一个国家,一个民族没有民族传统,没有人文文化,就会异化,不打自垮,甘愿受人奴役。

可以说,“人文融合的科技教育”,让我们走进了科技教育的春风,走进了文化立校的佳境。诚然,这种高品质的科技教育,只有起点,而没有终点,我们愿永在路上,战胜过程的艰辛,享受历炼的幸福,获得人文、科技融合的强大能量。

(作者为上海市特级校长、特级教师;上海市嘉定二中党总支书记、校长)

感悟录

● 历史学科包括人类发展历程的重要内容,培养学生集证辨据的思想方法,引导学生坚持唯物史观,提升思维品质和人格修养。如学习宋元科技,学生不仅了解科技发明的相关史实,何人何时有何发明,更可从发明者身上汲取人格品质、精神力量;更需理解科技发展与社会政治经济发展乃至世界文明进步之间的联系,领会科技发展的价值。

(教师 沈淑雅)

● 高中的生活是短暂的,而在我灿烂的高中生活中,在OM社的经历无疑是除了课堂之外最为令我值得回忆和铭记。它教会了我如何更加全面地考虑问题,如何在一个题目里真正产生团队合作的效果,如何和同学交流自己的想法,如何将自己的想法表达出来或是制作成实物。

(学生 陆俊辉)

● 嘉定二中的理念“文化立校,格物修身”很好地诠释了它对于人文的理解。所谓“格物”,即,探寻事物真理,近代也曾以此作为物理学的译名,这个词历经中国思想现代化时期,给整个校园和所有二中人浓浓的人文情怀。许多哲学家探讨过科技的目的,最后都达成了一个共识:科创服务且有益于人类,必须在人文的环境下。

(学生 陆新立)

● 我们从出生对这个世界一无所知到逐渐地学识渊博,我们一直在向着未知探索、开拓。在这一路开拓中,我们达到了前人不敢仰望的高度,那是科技的一座又一座雄峰;同时我们也留下了一串瑰丽的脚印,那是我们坚韧拼搏的人文精神。甚至可以说,如今这一座金碧辉煌的科技殿堂,正是由那无数的人文的魅力构筑而成!

(学生 左欣雨)