生命是一场场告别。再不舍的至亲,你和他的缘分也不过今生今世不断目送他的背影渐行渐远。告别之后,我们更需要静静地想一想,未来将带着什么独 自远行。在这些名人忆至亲的文章(标题为编者另加) 中,或许就藏着些许答案。比如老舍忆母亲,说到母亲给自 己的生命教育;蒋雯丽忆姥爷,提及姥爷常常挂在嘴边的一句朴实话语“多帮人做好事,你就会越长越美丽”。

一一一编者的话

离山愈远,这座山峰愈会增高

冰心

摘自冰心 《回忆母亲》。冰心称她的母亲是“世界上最好母亲中的最好一个。”这篇散文就是冰心写给于1930年告别人世的母亲的。

亲爱的小朋友:

昨夜还看见新月,今晨起来,却又是浓阴的天! 空山万静,我生起一盆炭火,掩上斋门,在窗前桌上,供上腊梅一枝,名香一炷,清茶一碗,自己扶头默坐,细细地来忆念我的母亲。

今天是旧历腊八,从前是我的母亲忆念她的母亲的日子,如今竟轮到我了。

母亲逝世,今天整整13年了,年年此日,我总是出外排遣,不敢任自己哀情的奔放。今天却要凭着“冷”与“静”,来细细地忆念我至爱的母亲。

13年以来,母亲的音容渐远渐淡,我是如同从最高峰上,缓步下山,但每一驻足回望,只觉得山势愈巍峨,山容愈静穆,我知道我离山愈远,而这座山峰,愈会无限度的增高的。

激荡的悲怀,渐归平静,十几年来涉世较深,阅人更众,我深深地觉得我敬爱她,不只因为她是我的母亲,实在因为她是我平生所遇到的,最卓越的人格。

她一生多病,而身体上的疾病,并不曾影响她心灵的健康。她一生好静,而她常是她周围一切欢笑与热闹的发动者。她不曾进过私塾或学校,而她能欣赏旧文学,接受新思想,她一生没有过多余的财产,而她能急人之急,周老济贫。她在家是个娇生惯养的独女,而嫁后在三四十口的大家庭中,能敬上怜下,得每一个人的敬爱。在家庭布置上,她喜欢整齐精美,而精美中并不显出骄奢。在家人衣着上,她喜欢素淡质朴,而质朴里并不显出寒酸。她对子女婢仆,从没有过疾言厉色,而一家人都翕然地敬重她的言词。她一生在我们中间,真如父亲所说的,是“清风入座,明月当头”,这是何等有修养,能包容的伟大的人格呵!

十几年来,母亲永恒的生活在我们的忆念之中。我们一家团聚,或是三三两两地在一起,常常有大家忽然沉默的一刹那,虽然大家都不说出什么,但我们彼此晓得,在这一刹那的沉默中,我们都在痛忆着母亲。

我们在玩到好山水时想起她,读到一本好书时想起她,听到一番好谈话时想起她,看到一个美好的人时,也想起她———假如母亲尚在,和我们一同欣赏,不知她要发怎样美妙的议论?要下怎样精确的批评? 我们不但在快乐的时候想起她,在忧患的时候更想起她,我们爱惜她的身体,抗战以来的逃难,逃警报,我们都想假如母亲仍在,她脆弱的身躯,决受不了这样的奔波与惊恐,反因着她的早逝,而感谢上天。但我们也想到,假如母亲尚在,不知她要怎样热烈,怎样兴奋,要给我们以多 大的鼓励与慰安———但这一切,现在都谈不到了。

在我一生中,母亲是最用精神来慰励我的一个人,十几年“教师”“主妇”“母亲”的生活中,我也就常用我的精神去慰励别人。而在我自己疲倦,烦躁,颓丧的时候,心灵上就会感到无边的迷惘与空虚! 我想:假如母亲尚在,纵使我不发一言,只要我能倚在她的身旁,伏在她的肩上,闭目宁神在她轻轻地摩抚中,我就能得到莫大的慰安与温暖,我就能再有勇气,再有精神去应付一切,但是:13年来这种空虚,竟无法填满了,悲哀,失母的悲哀呵!

一朵梅花,无声地落在桌上。香尽,茶凉! 炭火也烧成了灰,我只觉得心头起栗,站起来推窗外望,一片迷茫,原来雾更大了!

雾点凝聚在松枝上。千百棵松树,千万条的松针尖上,挑着千万颗晶莹的泪珠……

恕我不往下写吧,———有母亲的小朋友,愿你永远生活在母亲的恩慈中。没有母亲的小朋友,愿你母亲的美华永远生活在你的人格里!

你的朋友冰心1943年1月3日

母亲给我生命的教育

老舍

摘自老舍 《我的母亲》。老舍自幼丧父,由母亲独自带大,和母亲有着无比深厚的感情。这篇散文是老舍1943年为纪念逝去的母亲而写的,质朴无华、情真意切。

父亲死在庚子闹“拳”的那一年。联军入城,挨家搜索财物鸡鸭,我们被搜过两次。母亲拉着哥哥与三姐坐在墙根,等着“鬼子”进门,街门是开着的。“鬼子”进门,一刺刀先把老黄狗刺死,而后入室搜索。他们走后,母亲把破衣箱搬起,才发现了我。假若箱子不空,我早就被压死了。皇上跑了,丈夫死了,鬼子来了,满城是血光火焰,可是母亲不怕,她要在刺刀下,饥荒中,保护着儿女。北平有多少变乱啊,有时候兵变了,街市整条的烧起,火团落在我们的院中。有时候内战了,城门紧闭,铺店关门,昼夜响着枪炮。这惊恐,这紧张,再加上一家饮食的筹划,儿女安全的顾虑,岂是一个软弱的老寡妇所能受得起的? 可是,在这种时候,母亲的心横起来,她不慌不哭,要从无办法中想出办法来。她的泪会往心中落! 这点软而硬的个性,也传给了我。我对一切人与事,都取和平的态度,把吃亏看作当然的。但是,在作人上,我有一定的宗旨与基本的法则,什么事都可以将就,而不能超过自己画好的界限。我怕见生人,怕办杂事,怕出头露面;但是到了非我去不可的时候,我便不敢不去,正像我的母亲。从私塾到小学,到中学,我经历过起码有二十位教师吧,其中有给我很大影响的,也有毫无影响的,但是我的真正的教师,把性格传给我的,是我的母亲。母亲并不识字,她给我的是生命的教育。

当我在小学毕了业的时候,亲友一致的愿意我去学手艺,好帮助母亲。我晓得我应当去找饭吃,以减轻母亲的勤劳困苦。可是,我也愿意升学。我偷偷的考入了师范学校———制服,饭食,书籍,宿处,都由学校供给。只有这样,我才敢对母亲说升学的话。入学,要交十圆的保证金。这是一笔巨款! 母亲作了半个月的难,把这巨款筹到,而后含泪把我送出门去。她不辞劳苦,只要儿子有出息。当我由师范毕业,而被派为小学校校长,母亲与我都一夜不曾合眼。我只说了句:“以后,您可以歇一歇了!”她的回答只有一串串的眼泪。我入学之后,三姐结了婚。母亲对儿女是都一样疼爱的,但是假若她也有点偏爱的话,她应当偏爱三姐,因为自父亲死后,家中一切的事情都是母亲和三姐共同撑持的。三姐是母亲的右手。但是母亲知道这右手必须割去,她不能为自己的便利而耽误了女儿的青春。当花轿来到我们的破门外的时候,母亲的手就和冰一样的凉,脸上没有血色———那是阴历四月,天气很暖。大家都怕她晕过去。可是,她挣扎着,咬着嘴唇,手扶着门框,看花轿徐徐的走去。不久,姑母死了。三姐已出嫁,哥哥不在家,我又住学校,家中只剩母亲自 己。她还须自晓至晚的操作,可是终日没人和她说一句话。新年到了,正赶上政府倡用阳历,不许过旧年。除夕,我请了两小时的假。由拥挤不堪的街市回到清炉冷灶的家中。母亲笑了。及至听说我还须回校,她愣住了。半天,她才叹出一口气来。到我该走的时候,她递给我一些花生,“去吧,小子!”街上是那么热闹,我却什么也没看见,泪遮迷了我的眼。今天,泪又遮住了我的眼,又想起当日孤独的过那凄惨的除夕的慈母。可是慈母不会再候盼着我了,她已入了土!

儿女的生命是不依顺着父母所设下的轨道一直前进的,所以老人总免不了伤心。我二十三岁,母亲要我结了婚,我不要。我请来三姐给我说情,老母含泪点了头。我爱母亲,但是我给了她最大的打击。时代使我成为逆子。二十七岁,我上了英国。为了 自己,我给六十多岁的老母以第二次打击。在她七十大寿的那一天,我还远在异域。那天,据姐姐们后来告诉我,老太太只喝了两口酒,很早的便睡下。她想念她的幼子,而不便说出来。

七七抗战后,我由济南逃出来。北平又像庚子那年似的被鬼子占据了。可是母亲日夜惦念的幼子却跑西南来。母亲怎样想念我,我可以想象得到,可是我不能回去。每逢接到家信,我总不敢马上拆看,我怕,怕,怕,怕有那不详的消息。人,即使活到八九十岁,有母亲便可以多少还有点孩子气。失了慈母便像花插在瓶子里,虽然还有色有香,却失去了根。有母亲的人,心里是安定的。我怕,怕,怕家信中带来不好的消息,告诉我已是失了根的花草。

去年一年,我在家信中找不到关于母亲的起居情况。我疑虑,害怕。我想象得到,若不是不幸,家中念我流亡孤苦,或不忍相告。母亲的生日是在九月,我在八月半写去祝寿的信,算计着会在寿日之前到达。信中嘱咐千万把寿日的详情写来,使我不再疑虑。十二月二十六日,由文化劳军的大会上回来,我接到家信。我不敢拆读。就寝前,我拆开信,母亲已去世一年了!

生命是母亲给我的。我之能长大成人,是母亲的血汗灌养的。我之能成为一个不十分坏的人,是母亲感化的。我的性格,习惯,是母亲传给的。她一世未曾享过一天福,临死还吃的是粗粮。唉! 还说什么呢? 心痛! 心痛!

他扶持我长大,我陪他走完人生的路

蒋雯丽

摘自蒋雯丽 《姥爷》。蒋雯丽与姥爷有着很深的感情。她曾以导演、编剧的身份完成导演处女作、自传式电影 《我们天上见》,用镜头纪念陪伴自己成长的姥爷。几年后,又在电影 《我们天上见》 剧本的基础上添加诸多生活细节完成了首部自传体随笔作品集 《姥爷》,讲述上个世纪70年代,自己与姥爷相依为命的童年生活。

童年像一个梦,看着阳光的影子从屋子的这边走到那边,听着树叶婆娑的声响,看着雨水从屋檐上倾泄如注,时间就这样悄悄地溜走了,还觉得时间走得好慢,恨不得自己插着翅膀飞着长大。

我是跟着我的姥爷长大的,姥爷比我年长80岁。

姥爷个子不高,偏瘦,象征性地拄个拐杖在前面走;我个子也不高,麻秆一样瘦,晃晃悠悠地跟在姥爷的后面。

我们一前一后地去买菜,姥爷提起菜蓝子,忘了拐杖,我在后面拄着比我还高的拐杖跟着。

我们一前一后地去捞鱼虫,去领工资,去糖果店,去理发、洗澡,甚至上厕所都一起去,谁先出来谁在外面等着。

姥爷最常跟我说的话就是:

人家敬你一尺,你要敬人家一丈。己所不欲,勿施于人。

多帮人做好事,你就会越长越美丽。每个女孩子都希望自己美丽,姥爷用他朴实的语言告诉我:相由心生。只有心灵美了,外表才会越来越美。为此,每天放了学,书包一扔,我就飞奔到隔壁小脚张奶奶家,张奶奶一个人住,又是三寸金莲,一步三摇,一桶水提到家洒了半桶。从此,张奶奶的水缸就由我负责了,天天都是满的。

现在想想,姥爷真会教育孩子。如果他说:去帮张奶奶提水。

我一定会说:我累了。

可是,姥爷却说:多帮人做好事,你就会越长越美丽。

结果,大家都很开心,我每天提完水都照照镜子,看看自 己有没有变化。

孩子就是孩子,纯净如水。

我记得小时候的好多声音,现在都听不到了,火车没几分钟就从我家的窗后过去,震得窗户哗哗的响声;磨剪子的吆喝声;弹棉花的,卖米酒的,知了的,蛐蛐的叫声,其实把这些声音收进来,已经很让现在的孩子们羡慕了,因为现在打开窗户,除了汽车声,就是装修声。

其实,我要写的是一个真实的故事。姥爷和我,一个九十岁,一个七八岁,在上世纪70年代末,他扶持我长大,我陪他走完人生的路。一个生命像小树一样,渐渐地长高,长壮实,一个生命却像一棵老树,慢慢地倒下了,无声无息。

我自己现在也有了孩子,有时候,看着他在我的身边睡着了,那天使一般的面容,心里对他涌起无限的爱。我就会想,姥爷那时看我,也是这样的吧。

我想把这种爱,这种生命传承的爱写出来。

也想把那时候我们的生活,我周围的人的生活写出来。

那时,时间对所有的人都是静止的。现在,时间对所有的人都是如梭的。

阅尽荣枯,从此红尘看破盼来世,再续姻缘

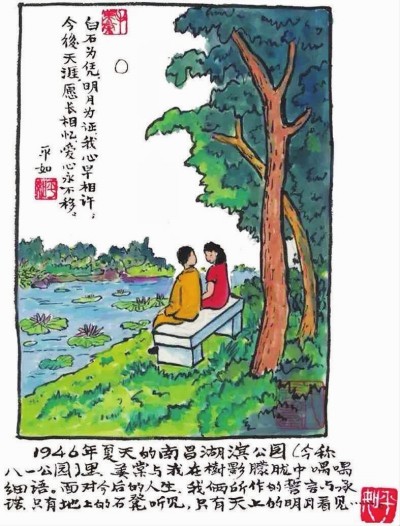

饶平如

摘自饶平如 《平如美棠》。87岁时,饶平如的妻子美棠去世。此后有半年时间,他无以排遣,每日睡前醒后,都是难过,只好去他俩曾经去过的地方、结婚的地方,到处坐坐看看,聊以安慰。后来他终于决定画下他俩的故事,用一本图文并茂的 《平如美棠》 亲手构建和存留下家庭记忆,也记录下中国人美好的精神世界。

美棠初病时,有时讲话前言不着后语,有时则显得不通情理,性情乖僻。我总以为那是老年人性格上的变化,不足为怪。直到有一天,她躺在床上对我说:“去拿把剪刀来,这被子太大了,我要把它剪小一点。”我方才大吃一惊:她是真的糊涂了。也是那一霎那,我心里觉得一种几十年分离也从未有过的孤独。

一天晚上,美棠突然说她想吃杏花楼的马蹄小蛋糕。家附近没有,我就骑车去更远的地方买。可等我终于把蛋糕送到她枕边时,她又不吃了。我那时年已八十七,儿女们得知此事无不责怪我不该夜里骑车出去,明知其时母亲说的话已经糊涂。可我总是不能习惯,她嘱我做的事我竟不能依她。

二〇〇八年早春,美棠病情日趋严重,终于入院治疗。医嘱须进行血液透析,但她不肯配合治疗,两腿时时要跷起来,致血透无法进行。女婿张伟德回家去找来一块上好的红木板,又把外面以毛巾层层包裹后盖在美棠膝盖上,这样她才安静下来。

美棠病重后,精神很差,终日昏睡,有时醒来,思维也很混乱,会把身上插的针管全都拔掉,非常危险。没有办法,我们只好关照护工晚间要用纱布把她的手固定在床侧的栏杆上。每当我们探视完毕,刚刚离开病房,就听见美棠的喊声:“莫绑我呀! 莫绑我呀!”闻之心如刀割。

美棠晚年听力本已减退,平时依靠助听器。到了病重不再使用助听器,我便多用文字与图画与她交流。有时她看了以后,似能有所反应。

有一天,正当韻鸿陪在她身边时候,美棠忽然醒来,又好似得一刻清醒。她对女儿说:“你要好好照顾你爸爸啊!”说罢便昏昏睡去。

二〇〇八年二月六日,是那一年的除夕。孩子们商量着把母亲接回家过春节。顺曾提前向医院里借了小床。小年夜那天,我们带她回家。乐曾把小床架在他的大床之上,床侧支起衣架和晾衣杆,挂满了她的针管。夜里他就睡在母亲的病床旁。我们和她一起在家过了春节,她仍是昏睡或是意识不清地吵闹。情况不好,年初八,也只能把她送回医院治疗。我们曾经一起度过那么多相聚时圆满的与离别时期待的节日,从未想过会终有一个最后。

三月十九日上午,我到医院去看美棠,韻鸿在旁。约十点,忽来了一群医护人员对她施行抢救。起初她的眼睛闭着,后来偶然睁开,看了一会儿,也许看见了人群后的我。我见她右眼眶渐渐变得湿润,缓缓淌下一滴眼泪挂在眼角。几秒钟后,她又合上眼睛不省人事,任凭人们摆布。

十一时许,我见她安静地睡了,便先回家休息。

下午三点,顺曾和韻鸿二人匆匆赶回家中,取了美棠的几件衣服,立即接了我回医院。四点多我踏进病房,她昏睡在床没有反应。我握住她的手觉得尚有余温,然后便渐渐转凉。

美棠走了,神情安详。儿女们初徘徊在门外不忍进病房,惟申曾一直侍奉在侧,告诉我准确的时间是四时二十三分。

年少谈恋爱的时候,我们都衣食无忧。那时美棠便同我讲,情愿两人在乡间找一处僻静地方,有一片自己的园地,布衣蔬食以为乐。当时或只是少年人的浪漫。那时候我们只以为我们可以像《浮生六记》 里那样“买绕屋菜园十亩,课仆妪,植瓜蔬……布衣菜饭可乐终身,不必作远游计也。”

人到中年,分隔两地,家计维艰。她又嘱我一定当心身体不要落下什么病痛,等孩子们独立了她要一个人来安徽陪我住,“我们身体好,没病痛,老了大家一块出去走走,看看电影,买点吃吃,多好。”她原是那样天真爱玩却也要求不多的一个人,两个人能清平安乐地在一起就是她操劳奔忙几十年里的寄望。

渐至晚景,生活终于安定。我得上天眷顾,虽曾两度急病手术,但恢复良好,身长康健。美棠自己却落下病痛,多年为肾病所累,食多忌口,行动亦不便。她对生活那样简单的想往,竟终不得实现,他生未卜此生休,徒叹奈何奈何。