一位中国著名的雕塑家缘何要把自己的精品力作放在一所小学,创建一个雕塑馆?

一所小学为何要盛情邀请艺术大师进校园,让她的艺术才华和精神力量化作爱国主义教育的“物化读本”,化作校园文化流淌的“溪水之地”?

一所小学建立的校园“五园三区、双十景、一阁一馆”,为什么要把雕塑馆变成其中不可或缺的重要组成部分?

这一定是有渊源的。

这不是信手拈来的随意,而是教育大家的风范;这不是一时狂想的冲动,而是品质教育的执着。

上海市金山区廊下小学“何鄂雕塑馆”的诞生,不仅有着天时、地利、人和的“境遇”,而且有着艺术、教育、良知的“情缘”。

“何鄂雕塑馆”创建在廊下小学,刷新了大师艺术博物馆进驻校园的历史,是社会文化资源“嫁接”学校教育的生动范例;

廊下小学建成“何鄂雕塑馆”,丰富了校园文化引入大师艺术的呈现方式,是学校教育“融入”社会范畴的有益尝试和大胆创举;

廊下小学的“何鄂雕塑馆”,开拓了开展爱国主义教育的新思路,开创了艺术教育进校园的新模式,开辟了活用社会资源优化校园文化建设的新途径。

廊下小学的“何鄂雕塑馆”,展现的是故乡、母校的一种情缘;抒发的是爱国、爱乡的一种情怀;体现的是艺术、习得的一种情致。

廊下小学的“何鄂雕塑馆”,是百年“廊小”新百年史上一大喜事;是廊下全镇人民的一大盛事;是金山教育的一大幸事。

如今,廊下小学的“何鄂雕塑馆”,已成为师生接受爱国主义教育的“大课堂”,进行艺术熏陶的“大熔炉”,实施美育实践的“新天地”。

根与叶的情缘:“何鄂雕塑馆”诞生的“背景”

“何鄂雕塑馆”的诞生,有着耐读的故事。

家乡情结

一位大名鼎鼎的全国著名雕塑家把雕塑馆建在一所乡镇小学,耐人寻味。

1937年,日寇侵占金山,何鄂一岁不到被迫离开家乡。小时候,她奶奶就教何鄂和何鄂的胞弟何顾继德俩“举头望明月,低头思故乡”的古诗,还教他俩学家乡廊下话,说等姐弟俩长大后,有机会回到家乡,要用家乡话与家乡人交流,要用自己的才华为家乡做一点事。

2004年,何鄂应廊下小学邀请从兰州回到金山廊下参加建校百年庆典。之前,出身廊下的何鄂已将创作的革命烈士 《勇敢的鲜军》 铜像赠予了“廊小”。

这一次回乡,让何鄂更加触景生情,不仅儿时就埋在心灵深处的家乡情结一触即发,而且使更深一层的血脉渊源一脉相承。

这故事就发生在2004年10月18日“廊小”建校百年庆典开始前的那些许晨光。那天,当朱保良校长陪着何鄂与其爱人张玄英老师参观百年“廊小”的遗存石碑时,那碑额上写着“金山何朱两先生纪念碑”的字样,不由得触动了张玄英老师的联想———“这学校创始人何静渊校长说不定和我们何家有关系呢。”说者无意,听者有心。张老师这不经意的一句话,即刻引起了朱校长的极大兴致,他随即询问了何鄂父母的姓名,然后趁嘉宾在会客室休息的间隙,急忙打电话给当时已九十高龄、1935至1937年任“廊小”校长的何修伦先生,查询此事。果不出所料,何校长在电话中不假思索地说:“何鄂的父亲———何修尧先生,是他的堂兄,和‘廊小’的创始人何静渊就是一家人。”经何校长严谨的排算,何静渊先生就是何鄂上推四代之内的先辈了。后来,何鄂又从朱校长处得知“廊小”历任校长中还有五位是她的先辈,何鄂父亲何修尧先生也曾做过“廊小”教师。

家乡的情结,血脉的渊源,一时化作难以割舍的情愫。从此,何鄂与家乡与百年“廊小”心心相印,息息相关,多次回家乡寻根探望,并先后在上海美术馆、家乡万春苑举办雕塑作品展,也多次向金山区政府、廊下镇政府、廊下小学捐赠过雕塑作品。不过,何鄂觉得这些还不能完全表达她对家乡的回报和思念之情,心里还一直藏着一个夙愿:条件成熟时,一定要把一生中最有影响、最有价值的雕塑作品,在先辈创办的百年“廊小”永久展示,以回报故乡热土。

金山区教育局、廊下镇党委和政府被何鄂浓浓的家乡情和感人的美好夙愿所深深打动,给予高度重视和鼎力支持,同意建造“何鄂雕塑馆”。于是,何鄂亲自筹划,并与胞弟何顾继德先生共同设计、布局,殚精竭虑,精益求精,以臻完美,倾注了无数心血。2014年,由原国家教委副主任柳斌题写馆名的,一个有历史渊源、有文化内涵、有艺术美感、有教育价值的大师级的艺术展览馆在百年“廊小”建成,何鄂梦想成真。

可以说,“何鄂雕塑馆”的创建,既是何鄂故乡情结和母校情愫相融合的结晶,也是艺术大师倾力艺术和倾注教育的完美体现。

文化情缘

具有悠久历史和文化底蕴的廊下小学,一直将文化立校作为办学的主旨,并不断深化实践。

2004年,学校百年庆典之际,相继创建“开智石”、“何朱两先生纪念堂遗址”、“老房子”、“西校门”、“鲜军雕像”、“书山有路”等十大人文景点。2012年始,“校园安全工程”和“漕廊公路观光带”的实施,为“廊小”校园文化提升提供了一个千载难逢的契机。学校先后新建“桃李园、松梅园、莲湘园、童趣园、稚乐园、运动区、休闲区、表演区”等“五园三区”和“斗姥阁、何鄂雕塑馆一阁一馆”,新增以何朱两先生名字命名的“静渊亭”、“志贤门”以及“何朱两先生铜像”、“1917年老照片石刻画”、“村校边门”、“能歌善舞雕塑”、“校训石”、“思乡泉”、“欢乐大舞台”、“牡丹石”等新十大人文景点。2013年,学校荣获上海市校园文化环境建设示范校。2014年,学校还新建了有地域特色、文化内涵、美感迸发的北大门,成为漕廊公路观光带上一道独特的风景线;复建了初创校舍“斗姥阁”,作为学校的校史馆,浓缩了110年校史,展出几百件文物史料,收藏多件镇校之宝。

而“何鄂雕塑馆”的诞生,不仅使校园文化得到物质上伸展的丰富,而且使以德育人、以美怡人得到文化情缘的续写和精神品位的提升。尤其在当前,全面注重培养学生发展核心素养的背景下,无论是“雕塑馆”的社会参与价值,还是为学生提供的自主发展平台,都为百年“廊小”奠定了更深厚的综合文化基础。

美与艺的情怀:“何鄂雕塑馆”成型的“内涵”

“何鄂雕塑馆”的成型,有着内涵的演绎。

弥足珍贵

“何鄂雕塑馆”展出作品图片80余件,原作20件,其中有何鄂的处女作、代表作、成名作,充满着对历史的追寻、对大爱的执着、对艺术的钻研、对教育的倾情,是个“高大上”的雕塑展馆,弥足珍贵,令人震撼。

蕴含万千

第一部分:真爱永恒。一组《真爱永恒》作品集中体现了人世间的真爱与真情。其中《同学》雕塑,表现了一个佩戴红领巾的孩子帮扶一个残疾孩子过马路时的情景。

有一次,何鄂见到一位只有一条腿的残疾女孩拄着拐杖上了公共汽车,她长发飘逸,脸庞漂亮。当时,何鄂对乘客说:“哪位给她让个座?”但没有一个人回应让座。这一幕深深地、酸酸地刺痛了何鄂的心,此后她就创作了作品《同学》,以期望唤起社会良知,同时,使学龄儿童在幼小的心灵中播撒友爱、关怀、帮助弱势群体的种子。

另外《亲昵》《鸟语》《和睦》也是值得一看、值得品味的作品。

第二部分:文明传承。作品《黄河母亲》是何鄂的成名作,也是何鄂所有作品中最有影响力、最有感染力、最有震撼力的作品。

《黄河母亲》创作于1984年,1986年坐落于兰州黄河南岸。雕塑材质为花岗岩,长6米,宽2.2米,高2.5米,总重40余吨。

《黄河母亲》由“母亲”和“男婴”组成。“母亲”,象征了哺育中华民族生生不息、不屈不挠的黄河;“男婴”象征着快乐幸福、茁壮成长的华夏子孙。作品以母亲的博大、坦荡象征黄河、象征民族,以母亲的善良、慈爱激励后代,给儿女以智慧和力量。作品抒发了千千万万炎黄子孙对民族、对祖国的无限深情。作品建成三十年享誉海内外,如今已成为甘肃省文物。

何鄂正因为有30年大西北和12年敦煌的历炼和积淀,才有《黄河母亲》等作品的创造和迸发。

另外 《文成公主》、《玄奘》、《杜甫》等作品也非常有震撼力。

第三部分:希望星辰。一组《希望星辰》雕塑是七个孩子,像北斗星一样充满希望的“星星”。何鄂一直认为,不管是城里的孩子,还是农村的孩子,无论他们贫穷或富有,在人格上都是平等的,没有贵贱之分,他们都是希望的星星、国家的未来。

第四部分:志存高远。一组《人生》雕塑,表现了人生的幼年、成年、老年的三种状态。一组《生命》雕塑,表现了生命的沉睡、涌动、燃烧的三种状态。这两组作品告诉人们:人生的长度有限,我们要珍惜生命,活得要更有意义。

何鄂长期生活在大西北,对西北的人和事都充满了深深的感情。《边寨新乐章》《王震与卫校学员》《流淌的河》等作品,都是何鄂对大西北充满热爱的一种情感表达。而《马可波罗》表现了意大利旅行家马可波罗对中国西部的热爱和关注。

第五部分:至善至美。这里的展品内容十分丰富,每件雕塑都有一个感人的故事,都表达了何鄂弘扬和谐社会的创作理念和追求“真善美”的创作激情。

第六部分:华夏精英。一组《华夏精英》共有9个人物,其中有《徐向前》铜雕、《李先念》年青时代的铜雕等。

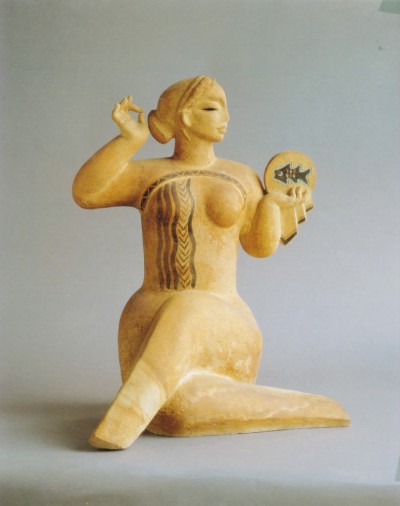

第七部分:厚土滋润。《绣花女》是何鄂的代表作,作品吸收了彩陶的膨胀感,同时吸收了皮影、剪纸等影像特色,将民间文化吸收、借鉴表现在现代人物主题上。作品自然而有生活气息,一条绣出的鱼儿显得很有灵气且寓意甜美。

2001年,家乡邀请何鄂回上海办展览,当时何鄂心里就像有一杆天平,甘肃是她生活了几十年的地方,家乡又是她的故土,何鄂觉得甘肃和金山在她的心中是一样的重,是同样的“厚土”,为此用了三个月时间,一气呵成创作了厚土系列作品《黄土》《沃土》《乡土》。

第八部分:中华史诗。设计14个月,制作8个月,创作团队800人,用去泥土915吨、石膏710吨、铜480吨,最高处达16米,最长处为32米,它就是迄今为止全球最大的青铜城雕《成吉思汗雕塑群》,于2006年建立在鄂尔多斯市广场上。这组气势宏伟的城雕,被誉为“新时代雕塑奇迹”和“中国大型雕塑的一座里程碑”,并于当年获得了全国城雕评比年度大奖。

第九部分:家乡情怀。家乡的情最浓,家乡的爱最深,家乡的景最美。这里集中展示了何鄂为家乡的倾心之作。据不完全统计,何鄂建在家乡(包括捐赠)的雕塑已有42件。

值得一提的是,2015年耸立在金山卫抗战遗址公园的 《金山卫风云》石雕,展现了金山军民英勇抗击日寇野蛮侵略的悲壮历史场景,作品在世界人民反法西斯战争胜利七十周年纪念日落成。

习与修的情致:“何鄂雕塑馆”运用的“功能”

“何鄂雕塑馆”,不仅具有观赏、美育价值,而且有习德和陶冶情操的功能。

潜移默化

“何鄂雕塑馆”,既有以人类历史和社会长河为对象的史实性的雕塑,也有取自于廊下小学校园人物、师生生活的现实性的雕塑,是传承中华优秀传统文化、开展爱国、爱乡教育最生动的身边教材,潜移默化引导着“廊小”学子成长。

如《勇敢的鲜军》雕塑,再现了“廊小”校友、革命烈士张鲜军生前下海救孩子的刹那间感人至深的英雄形象:1987年8月1日下午,张鲜军正在石化海滩边游玩,突然发现三个在海滩边玩水的孩子被一个巨浪卷走了,他迅速脱去上衣,跳入汹涌的大海……三个孩子得救了,而鲜军却永远离开了我们,那一年他才22岁。再如,《能歌善舞》 雕塑,其中的“歌”指拍手歌,“舞”指莲湘舞。“拍手歌”、“打莲湘”是“廊小”两个最有影响、最有特色、最有成效的教育品牌,先后荣获上海市教育系统校园文化建设十佳优秀项目奖。作品中四位学生栩栩如生,两位正在唱拍手歌,两位正在跳莲湘舞,象征着“廊小”学生人人会唱拍手歌、人人会跳莲湘舞,展现了“廊小”学生阳光自信、活泼可爱、快乐健康的精神风貌。

进入课程

学校利用“何鄂雕塑馆”进行了系统构划,开设了雕塑课程,编印了雕塑折页,编写了校本教材,创建了雕塑专用教室和学生作品展示室,并分年级对习得雕塑提出了整体方案,使每一个“廊小人”都能学习历史与文化,了解雕塑美学与知识,掌握雕塑技能与方法。

同时,“何鄂雕塑馆”里的一件件作品、一个个故事成为学校“小导游”最好的宣讲脚本。小学生一次次有声有色地讲解,成为雕塑馆最感动观者的一道靓丽的风景,既锻炼了待人接物和表达能力,也增强了服务意识和艺术修养。

对外开放

每逢双休日,“何鄂雕塑馆”对外开放,工作日也可预约参观。参观者络绎不绝,纷纷留言,好评如潮:走进“何鄂雕塑馆”,仿佛来到了和蔼可亲、平易近人的何鄂身边,走进了一个对历史讴歌、对生活赞美、对人性颂扬的精彩世界。

可以说,“何鄂雕塑馆”的知名度越来越高,社会价值、观赏意义也越来越大,已成为一个远近闻名的爱国主义教育基地。

本版人物

何 鄂

1937年出生,上海金山廊下人,1955年毕业于西北艺术学院美术系雕塑专业。先后在甘肃省美术服务社任职,兰州艺术学院美术系任教,敦煌文物研究所工作12年,甘肃省工艺美术公司及省工艺美术研究所勤耕数载,创立甘肃何鄂雕塑院。

历任甘肃省工艺美术研究所所长、全国城市雕塑艺术委员会委员,现任中国雕塑学会常务理事、全国城雕艺委会专家顾问、中国建设文化艺术协会环境艺术专业委员会专家、中国艺术研究院中国雕塑院特聘雕塑家、甘肃省美术家协会名誉主席、甘肃何鄂雕塑院院长、上海市金山区廊下小学名誉校长。

先后荣获“全国三八红旗手标兵”、“中国工艺美术大师”、“甘肃省艺术终身成就奖”,是“中共十四大代表”,国务院政府特殊津贴获得者,英国皇家艺术研究院“荣誉院士”、“客座教授”。

主要艺术成就:成名作大型城市雕塑 《黄河母亲》 (花岗岩),1987年获“全国首届城雕优秀奖”,2009年获建设部、文化部颁发的“新中国城市雕塑建设成就奖”;代表作 《绣花女》 (粗陶彩绘),1989年获“刘开渠雕塑艺术基金奖”;《唐乐》,1999年获中国工艺美术大师精品展金奖;巨型五组城雕 《成吉思汗雕塑群》,2006年获“全国城雕年度大奖”;《羊娃》,2013年获法国卢浮宫国际美术展评委奖。

永久收藏作品:《黄河母亲》被澳门艺术博物馆收藏;《绣花女》《花儿》《深情》《希望星辰·羊娃》《希望星辰·裕固女》《希望星辰·失学女》《生命·涌动》 被中国美术馆收藏;《绣花女》 被中国国家博物馆收藏;《摔跤手》《希望星辰·羊娃》《希望星辰·藏童》《希望星辰·裕固女》 被上海美术馆收藏;《巨匠》 被中国雕塑院收藏;《众志成城》 被甘肃博物馆收藏;《祝贺》《骨肉》《晚年》,被长春雕塑馆收藏;《成吉思汗头像》 被鄂尔多斯青铜博物馆收藏。

心语

雕塑是我的心脉,我生命的血浆,让它尽情无碍地流淌吧,流淌殆尽时,自然会凝固为永恒。

雕塑是我表达情感的方式,自 己要做的就是用雕塑去说话,用雕塑去表达心声。

我能够奉献给中华民族的,唯有雕塑;我能够给予我们这个时代的,唯有雕塑。

我艺术激情的喷发,多是来自身边感动我的人和事,我只有用 自己的手雕塑出来,才能表达我的崇敬之情。

雕塑是城市的眼睛,是凝固的音乐。城雕作品的生命力在于把握地域文脉。

我所有的雕塑作品都是在向祖国、向民族诉说三个字———“我爱你”!

珍贵画面

“何鄂雕塑馆”

校园文化“圣地”

2015年5月8日,也许是一个极为普通的日子,但对建校110多年的金山区廊下小学而言,则是一个不平凡的时辰,一个特殊的场馆以一种独有的方式出现在校园,即由中国著名雕塑家何鄂女士捐建的“何鄂雕塑馆”落成开放,与此相媲美的是一座展示学校百年发展历程的“斗姥阁”(校史馆)也同时亮相。

双双驻立,双喜临门。这是学校发展历史篇章上的厚重一笔,也是学校文化展现深邃内涵和靓丽具象的精彩一幕,必将镌刻在“廊小”的历史丰碑上。

在落成典礼上,金山区教育局局长顾宏伟表示,“何鄂雕塑馆”、“斗姥阁”落成意义重大,震撼感人,这是廊下小学用心用情执着办学的丰硕成果,是大师资源有序引入校园的大胆创举,也是传统艺术有机融入课程的生动范例。时任金山区教育局党委书记邱辉忠,廊下镇党委副书记、镇长叶广贤为“何鄂雕塑馆”和“斗姥阁”(校史馆)揭牌。顾宏伟还为何鄂女士颁发了 《终身名誉校长》荣誉证书,并为高级工艺美术师何鄂胞弟、何顾继德先生颁发了 《校园文化设计终身名誉顾问》荣誉证书。廊下小学校长朱保良动情地向来宾们介绍了“何鄂雕塑馆”和“斗姥阁”(校史馆)的筹建过程,感谢何鄂女士对故土的眷恋和不舍,对百年廊小的钟情和厚爱,为“廊小”奉献了如此令人震撼充满美感的艺术殿堂,感谢何顾继德先生对“廊小”的倾注、投入和付出,为“廊小”设计出了如此美丽漂亮、古朴典雅而又有文化品位的校园环境。

最后,何鄂女士满怀深情地说:“我虽远在大西北的甘肃,并在那里工作生活了半个多世纪,但我的故乡永远是我梦魂皈依的地方,我永远是金山廊下的女儿。‘何鄂雕塑馆’让我与家乡情脉相连,与百年‘廊小’灵犀相通。如果我的作品能让大家不断走近雕塑、了解雕塑、喜欢雕塑,如果我的雕塑馆能使‘廊小’的蓬头稚子感受艺术、净化心灵、陶冶情操,从中不断得到美的熏陶和启发,我就会感到特别的开心和幸福!”

从此,“何鄂雕塑馆”,每天与廊下小学师生相亲相伴,雕塑艺术与美学育人相融相谐,成为学校爱国、爱乡教育的“家园”,成为培养学生核心素养的“田园”,成为传播校园文化的“乐园”,成为学校特色育人的“沃土”。

感言

“何鄂雕塑馆”

“廊小”的骄傲

朱保良

办学是根的事业。而“何鄂雕塑馆”生根“廊小”,让学校生辉、文化出彩、教育添魅,师生有幸,这是我们的骄傲、荣耀和福气!

何鄂教授,是中国当代享有盛名的雕塑家,身兼中国雕塑业界多个要职,德艺双馨,为人称赞。她传世名作甚丰,成名作《黄河母亲》更是享誉中外,名垂艺术青史,成为华夏民族生生不息的象征。

何鄂出身金山廊下,家学渊远。她八旬有余,艺术人生60年,勤恳不辍;她德高望重,热爱家乡,眷恋故土,不辞辛劳,数度远自兰州返乡办展,捐赠作品,以献爱心,甚为我们学习的楷模。

一个作品,就是一种生活、一个灵感、一个故事,更是一种精神。何鄂的作品源于生活,主题鲜明,形象生动,刻画细腻,寓意深邃,且内容丰富多彩,颂扬真善美,具有极强的艺术感染力和教育穿透力,是一本鲜活又充满美感的、培育学生发展核心素养的“教科书”,更是弘扬社会主义核心价值观的“新教材”。

“廊小”,因为有了“何鄂雕塑馆”而与众不同;“廊小”师生,因为有了何鄂大师而获益匪浅;“廊小”校园文化,因为有了艺术精品的辅佐而倍增教能。

“何鄂雕塑馆”建在我校,放眼国内,类似艺术场馆为数不多。她不仅属于“廊小”,属于廊下,也属于金山、属于社会,更属于我们的莘莘学子。“赏雕塑、玩泥巴、练巧手、美心灵”,让农家子弟零距离地徜徉于艺术大师的神圣殿堂,领略中华民族的瑰丽文化,浸润雕塑艺术的春华秋实,开阔眼界、增长知识、培养能力、陶冶情怀,实在是一件公益善事。

“何鄂雕塑馆”,不仅是一笔功在当代的艺术财富,更是一幅利在千秋的教育画卷。

(作者为上海市金山区廊下小学校长)