王培雷

民国时代,通俗文学遍地开花,由报纸连载到单行出版,近代武侠小说里的人物飞天遁地、无所不能。而此中比较突出的与时代同行的现象,便是身为女性的侠客的出现:平江不肖生《江湖奇侠传》里的红姑,王度庐《卧虎藏龙》与《铁骑银瓶》里的玉娇龙,顾明道《荒江女侠》里的方玉琴,甚至还珠楼主笔下的侠义群芳,无不积极应和着上世纪二三十年代趋于现代化的妇女解放运动。王度庐1942年在连载小说《纤纤剑》里塑造的女侠徐雪卿形象颇具代表性。徐雪卿自幼由义母教授武艺,隐匿在镖局中,因不愿接受父母之命的婚姻而逃离,之后却挣脱不开对风流俊逸的劲敌唐松的爱恋。自立自强又纠缠郁结,在新潮背后,仍有许多枷锁需要挣脱。丁西林的话剧《酒后》中的女人,也是这种情形活生生的体现。

在大银幕上,由1920年代中后期兴起的剑侠电影,突出了改编自武侠小说的奇观塑造,亦推出了影响后世的一代巨星。胡蝶在《火烧红莲寺》(1928)及其后的续作中饰演的红姑(图①),当是昔日最引人注目的以土法特效辅助而成的银幕女侠形象。今天看不到这个系列的影片,所以无法判断其表演风格,但可以肯定的是,胡蝶的走红确然与其古装飒爽的固定形象分不开。在1929年的《女侠白玫瑰》里,吴素馨饰演的民国女侠,牛仔帽,瘦身劲装,西洋长剑,更像是女版的罗宾汉。早期中国电影表演从形态上比较偏向文明戏化,古装的女侠通常表情比较呆滞,而在《女侠白玫瑰》里呈现出来的却是一种本土化的洋派作风。比如白玫瑰走到一处站定,身子微微晃动,有大军阀入关的感觉,比较男性化的表征呈现令这样的半中半洋准武侠电影成为早期中国电影绝无仅有的画面(当然也许有更令人瞠目结舌的,今天都看不到)。由承袭传统章回小说的武侠小说改编的传统土法古装武侠,到意识先进并以欧西电影为模板制造的本土现代女侠,某种程度上与五六十年后香港银幕上上演的现代奇侠异曲同工,是娱乐工业蓬勃的象征,也是时代风气趋向开放的反映。

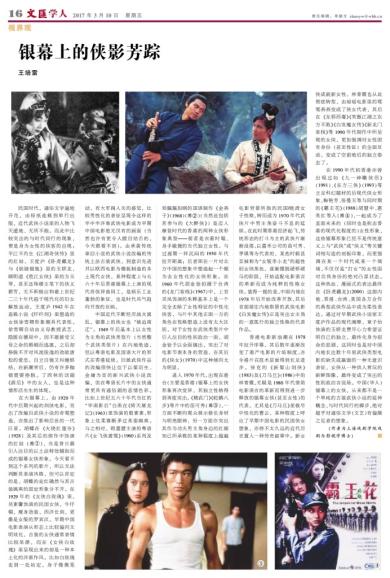

中国近代不断经历战火离乱,银幕上的侠女也“被迫南迁”。1949年后基本上以女性为主角的武侠类型片(当然整个武侠类型片)在内地绝迹,但以粤语电影及国语大片的形式在香港延续。旧派武侠作品的改编很快让位于以梁羽生、金庸为首的新兴武侠小说改编,但在粤语长片中的女侠通常更具有通俗剧的悲情色彩。比如上世纪五六十年代当红的“华南影后”白燕在《倚天屠龙记》(1963)里饰演的殷素素,形象上优柔寡断多过英姿飒爽。与之相对,欧嘉慧主演的粤语片《女飞侠黄莺》(1960)系列及郑佩佩担纲的国语制作《金燕子》(1968)(图②)(当然还包括其参与的《大醉侠》)是迈入摩登时代的香港的两种女侠形象典型——前者是衣着时髦、身手敏捷的当代独立女性,与过渡期一样沉闷的1950年代拉开距离;后者则在一片对北方中国的想象中塑造起一个颇为去女性化的女侠形象。在1960年代胡金铨拍摄于台湾的《龙门客栈》(1967)中,上官灵凤饰演的朱辉基本上是一个完全去除了女性特征的中性化侠客,与片中其他正面一方的角色在性格塑造上没有太大区别,对于女性在武侠类型片中引人注目的性别政治一面,胡金铨予以全面摘出,突出了对电影节奏本身的营造,在其后的《侠女》(1970)中这种倾向尤为明显。

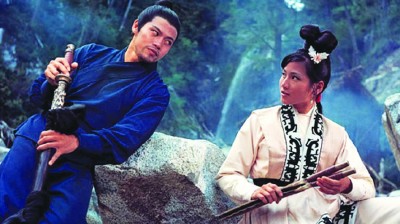

进入1970年代,出现在港台(主要是香港)银幕上的女侠形象再次变异,其独立性格得到再度突出。《精武门》《蛇鹤八步》等片中的苗可秀(图③),一方面不断向观众展示修长身材与明亮眼神,另一方面亦突出其作为功夫男主角身边的红颜知己所承载的某种程度上超越电影背景所指的民国/晚清女子性格,转而成为1970年代武侠片中男主角奋斗不息的延续。在此时期香港经济起飞,传统形态的打斗为主的武侠片渐渐没落,以嘉禾公司的苗可秀、茅瑛等为代表的,某些时候甚至被称为“女版李小龙”的超性别女侠角色,逐渐摆脱硬桥硬马的阶段,开始适配电影语言的革新而成为纯粹的性格女侠。值得一提的是,中国内地在1978年后开始改革开放,其后首部前往内地取景的武侠电影《白发魔女传》正是突出女主角的一意孤行的独立性格的代表作品。

香港电影新浪潮在1978年拉开序幕,其后数年逐渐改变了港产电影的片场制度,亦令港片在技术层面得到长足进步。徐克的《新蜀山剑侠》(1983)及《刀马旦》(1986)中的林青霞,无疑是1980年代借助电影语言的革新而得到进一步释放的银幕女侠(甚至女性)的代表。尤其是《刀马旦》里极尽中性化的曹云,某种程度上呼应了早期中国电影的民国侠女想象,亦将不太久远的近代历史置入一种传奇叙事中。新女侠成就新女性,林青霞也从此彻底转型,由琼瑶电影里的莺莺燕燕变成了侠女代表,其后在《东邪西毒》《笑傲江湖之东方不败》《白发魔女传》《新龙门客栈》等1990年代制作中所呈现的女侠,更加强调对女性固有身份(甚至性征)的全面反动,变成了空前绝后的独立姿态了。

在1990年代初香港亦曾出现过如《九一神雕侠侣》(1991)、《东方三侠》(1993)等立足科幻题材的后现代侠女形象,梅艳芳、张曼玉等与同时期的《霸王花》(1988)胡慧中、惠英红等人(图④),一起成为了直面未来的(同时也是标志香港的现代化程度的)女性形象,这些银幕形象已经不是传统意义上与“武侠”或“侠义”等关键词相勾连的刻板印象,而更强调在某一个时代或某一个领域,不仅仅是“打女”的女性面对自我身份的绝对凸显状态。这种热血、漫画式的表达最终在《卧虎藏龙》(2000)这部内地、香港、台湾、美国各方合作的典型武侠作品中成为柔性表达。通过对早期武侠小说家王度庐作品的现代阐释,章子怡饰演的玉娇龙费尽心力希望证明自己的独立,最终化身为宿命的悲剧,这同时也是对中国内地长达数十年里武侠类型电影的缺失或羸弱的一种无意识表征,女侠从一种供人赏玩的新鲜图像,最终变成了突出的性别政治言说场。中国(华人)银幕上的女侠,从来都不是一个单纯的古装武侠小说的延伸概念,与时代同行的脚步,绝对超乎对通俗文学(文艺)有偏颇之见者的想象。

(作者为上海戏剧学院戏剧与影视学博士)■