本报记者 赵征南

记者日前从沈阳故宫博物院获悉,饱经风霜的文溯阁,有望迎来新世纪的第一次系统修缮。

按照乾隆在《文溯阁记》中所说,文溯阁的“溯”是取“溯涧求本”之意,对应沈阳这片清朝“发祥之地”,以表达自己“不忘祖宗创业之艰,示子孙守文之模”的用心。

作为存贮 《四库全书》的“七阁”之一,文溯阁坐落于半米高的高台之上,整个建筑平面为矩形,坐北朝南,面阔六间,进深九檩,建筑总长26.23米,总高15.683米,总宽16.10米,建筑面积720.7平方米。作为皇家藏书楼,文溯阁在建筑规制、建筑功能和理念上,既参照了天一阁的规制,又根据传统的做法和陪都宫殿建筑的特殊身份而多有发展和创新,形成了自己独特的建筑风格和艺术特色。

万红之中一点绿

走进沈阳故宫,从西掖门向西,而后向北穿过戏台,便到了一面打开的三间悬山屋宇式宫门。在这里,不少游客都会发出惊叹:“怎么里面的房子是绿色的?”

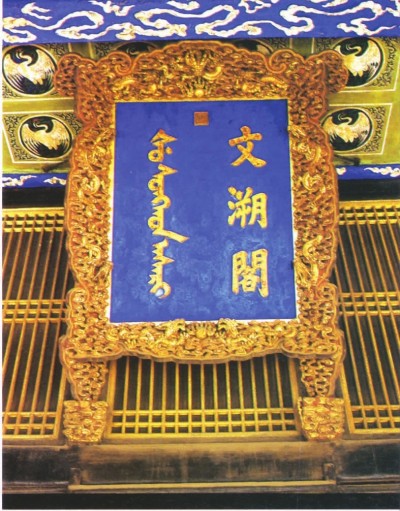

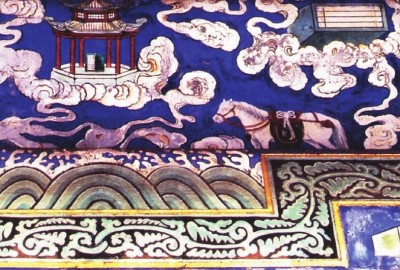

宫门之内,便是大名鼎鼎的文溯阁。从外观上看,与其他宫殿建筑相比,文溯阁一个最明显的不同之处,就是殿顶不用黄琉璃瓦而是黑琉璃瓦镶绿边,廊柱用绿色而不是红色,檐下的彩画也不用龙凤等图案,而是“如意书卷”、“白马献书”等以书籍为主要表现内容,并且采用蓝绿为主的色调。

为何是黑、蓝、绿等冷色调,而非红、黄这类帝王之色? 是不是由于藏书楼需要庄重、典雅的气韵氛围而做的选择呢?

“身在阁外,已闻书香,这是其中的一小部分原因。不过,更主要的原因还是防止火患。”沈阳故宫博物院研究员王爱华说,“文溯阁与沈阳故宫其他建筑黄琉璃瓦铺心、绿琉璃瓦铺边、朱红门墙的暖色格调和喜庆氛围截然不同,整个建筑及装饰色彩以冷色为主调,这是遵循了我国古代在建筑装饰色彩的运用上以‘五行’定色的传统习惯,即水可制火。”

“传统的木结构建筑具有很大的火灾隐患,为此,文溯阁在建造时,采取了多种防火措施。包括阁前摆放水缸,以及不同于一般东北建筑的北侧留窗通风等。但若火灾真的发生,救起来也非常麻烦。所以,古人也在设计建造中通过一些理念来表达‘祛火’的良苦用心。这些理念或许未必能起到实际的防火效果,却形成了独特的文化景观,反映了古人的智慧和期盼。”沈阳故宫博物院副院长李声能说,“在文溯阁上,防火理念除了上面说到的冷色调,还包括取名‘溯’字有水,以及参考天一阁‘天一生水,地六成之’等。”

礼乐复合的院落式布局

实际上,“地六”与传统宫殿建筑“奇数开间”是有冲突的。“奇数开间有利于轴线布置。若是偶数开间,门放在哪里才能对称? 皇帝的宝座还能放在西路建筑的中轴线上吗?”李声能说,“文溯阁进行了巧妙的处理。‘地层’的六间实为五间,五间正中一间最大化,突出主体,而最西侧加设明显小的楼梯间。如此,既符合‘居中为尊’,也符合“地六成之”,又解决了上下楼通行问题。”

巧妙的设计还包括“明二暗三”。文溯阁在“天层”和“地层”之间加造夹层,即外观看上去重檐两层,实际上却利用上层楼板之下的腰部空间,在五大间的北侧和东、西两间加构“凹”形“仙楼”。如此,既营造了一个宽敞的入口空间,又增加了摆放书架的面积,并与两层的外观相适应。

作为“北四阁”中最后一个建成(1783年) 的藏书楼,文溯阁还有哪些鲜明特点呢?

首先是门额的安放位置。文渊阁、文澜阁等门额悬挂在顶檐正中,一眼望见;而文溯阁则挂在下层檐下,如果从远处看文溯阁,根本看不到门额,只有走近方能察觉头顶有一蓝色底的门额,上面用满汉双语写着“文溯阁”。“过去,有观点认为,文溯阁门额挂错位置了。后来有专家表示,文溯阁门额硕大,与阁比例失调,也比沈阳故宫其他宫殿门额大出许多。这是由于文溯阁整体要小于北京文渊阁,而门额设计师来自北京,对此并不知晓,闭门造车,因此顶檐下无处悬挂。”李声能说,“我不认为是挂错。挂在下层檐下,也无明显不适,或许最开始就有如此打算。毕竟,门额的设计和摆放,都要符合礼制,在验收上有严格规范,不会乱来。”

在李声能看来,文溯阁及周边建筑礼乐复合的空间布局,是乾隆对陪都宫殿使用功能要求的明确体现。由于乾隆文化艺术修养极深,因此他在对盛京宫殿西路建筑规划时特意补充了文化功能,戏台 (文溯阁独有)、文溯阁和仰熙斋 (配套书斋) 依此相连,为帝王和臣子留有不同的通道分别前往。而且,文溯阁是“北四阁”中唯一没有水、石、松相伴的一阁,采用和沈阳故宫整体风格相一致的院落式布局,而非园林式布局。这是因为盛京宫殿是太祖、太宗创建的宫殿,乾隆在新建建筑中很谨慎,注意与入关前建筑在风格上的协调。如此,既尊崇礼制,又注重陶冶情操的环境,可谓礼乐复合。

书阁之间的分分合合

文溯阁建成时间相对较晚,但 《四库全书》 的入阁时间却排在第二位。

“乾隆对沈阳老家还是非常重视的。北京到沈阳700公里,他唯恐车载伤书,选择用人力抬运四库全书。这在当时的奏折中有明确的记载。比如多罗仪郡王永璇奏曰‘查此项书籍俱经裁切打磨出细,并装有绢面,与现在恭送热河草订之本、可以用车装载者不同,必得按例抬运,方为慎重。’”王爱华说。

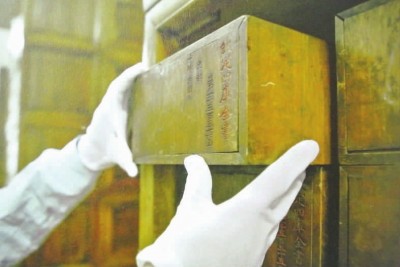

1783年,《四库全书》正式进入文溯阁。当时,阁内书架皆为专门制做,上面刻有“四库全书某部”“第某架”,按次序排列在各层。下层放 《四库全书》 经部二十架共九百六十函,另有同贮的康熙时所修内府写本大型类书 《古今图书集成》 十二架共五百七十六函;中层仙楼放 《四库全书》 史部三十三架一千五百八十四函;顶层放 《四库全书》 子部二十二架一千五百八十四函、集部二十八架共二千零一十六函。以上共 《四库全书》 六千一百四十四函三万六千多册,《古今图书集成》 五百七十六函五千零二十册。此外,下层还有 《四库全书》 的总目、考证、简明目录、分架图等辅助类书籍,以便于查找和阅读。

王爱华告诉记者,文溯阁内所藏《四库全书》 不仅内容丰富,而且也是难得的文物和艺术品。抄书所用是洁白柔韧的特制开化榜纸,印有红色的框界和栏格,墨书字体工整娟秀,一笔不苟。首末页盖有“文溯阁宝”“乾隆御览之宝”玺印。书册为仿古的软包背装,封面绢质,经部绿色、史部红色、子部青色、集部灰色,以便区别,每函外又盛以特制的楠木书匣,既考究又便于保管。

清代 《四库全书》 入藏文溯阁后的百余年间,由于清政府的重视,阁书与建筑一直保存完好。但从第一次鸦片战争起,内忧外患,文溯阁 《四库全书》虽保存基本完好,但也经历了许多磨难:1915年11月,民国政府将文溯阁《四库全书》 和 《古今图书集成》 运至北平古物陈列所,导致文溯阁与 《四库全书》 第一次书阁分离;1925年,奉天省政府在各方努力争取下,使得文溯阁 《四库全书》 复归奉天,在对文溯阁加以修缮后,复将 《四库全书》 入藏阁中,结束了十余年来“书阁分离”的历史;1935年,伪国立奉天图书馆认为文溯阁年久失修,渗漏现象严重,于文溯阁前西南处修建了一座钢筋水泥结构的二层“水泥库”,称为“新阁”,1937年6月“新阁”竣工后,文溯阁的 《四库全书》 和 《古今图书集成》 全部移入新阁,至此,《四库全书》 再也没有回到文溯阁;1966年,中苏关系紧张,为确保文溯阁 《四库全书》的安全,《四库全书》 西行甘肃。

至今,文溯阁 《四库全书》 已离开辽宁50余年。

修缮计划今年正式实施

世事变幻,书去楼空。如今的文溯阁,清空落寞,只剩下一苍凉的楼影。

目前,文溯阁仅仅开放一楼中央的厅堂,并只允许在大门入口处参观,游客不得入内。向里望去,正厅中间端放着乾隆的书桌和龙椅,书桌上摆放着绿、红、蓝、灰四本仿真品书籍。象征着文溯阁四库,厅的中央,高悬着“圣海沿回”的牌匾,其下有一幅楹联“古今并入含茹万象沧溟探大本,礼乐仰承基绪三江天汉导洪澜”,两者皆为乾隆亲题。厅左右两边的书架上摆满了黄色的楠木书盒,古朴肃穆。

“文溯阁内的陈设布局基本没有变。由于原书外迁,现有复原陈列的书架和桌椅是原物,图书则是复制的,而且仅仅复制了书匣,里面并无书籍。”李声能说。

而在文溯阁的东侧,建有一座红墙黄瓦的方形碑亭,内立满汉合璧文字石碑,正面刻 《文溯阁记》,背面刻 《宋孝宗论》,都是乾隆皇帝御撰文。

经历200多年风雨的文溯阁,如今的“健康状况”如何呢?

“整体上看相对稳定,并无重大险情。由于文溯阁仍未通电,防火压力较小,未来的主要工作就是防渗漏。”李声能说,相应的修缮计划已经得到国家文物局的批准,将于今年正式实施。

据他介绍,依据 《中国文物古迹保护准则》,维修的原则是“现状修整”,即保证原来的建筑形制、结构、材料和工艺技术。旨在排除建筑隐患,恢复文物本体的健康状态。具体来说,根据文溯阁屋面实际勘察情况,屋面 (屋顶的表面) 漏雨是建筑破损的主要原因,故此次维修工程,揭挑屋面至望板,修补糟朽的飞椽、方椽、连檐、瓦口板、望板,朽损严重不能再继续使用的要取谨慎的态度予以更新;门、窗重新检修、加固;重新油饰外檐、下架大木和门窗,归安台明、台阶条石。在室内装修方面,检修槅扇,添补缺损的枝条,重新打蜡;修复室内悬挂的匾、联;检修加固书架。

与此同时,碑亭屋面也将做类似的修缮。可惜的是,即便修缮工作全部完成,文溯阁彻底开放依旧几无可能。“因为文溯阁在设计时考虑只有帝王等少数人进入,上下楼的楼梯又陡又窄,导致楼梯等处不具备开放条件。根据文物的最小干预原则,为了保存文物的原真性,我们又不可能对文溯阁进行‘改建’。所以,想进入文溯阁爬楼梯远眺的人恐怕要失望了。”李声能说。

文溯四库身边的守书人

在沈阳故宫博物院工作近20年的李声能有一个梦想:有一天,远在兰州的 《四库全书》 翻越崇山峻岭,叶落归根,回到文溯阁,安享余生。

然而,实现“书阁合璧”的梦想却并不容易。一切,都要从文溯四库颠沛流离的历史说起。

从《四库全书》 进入文溯阁的那一刻起,就一直有守书人相伴。

根据史料记载,1783年,朝廷增设文溯阁衙门管理文溯阁事务,设食俸催长一员、食饷催长一员,掌 《四库全书》 之藏。每年八月将文溯阁内书籍晾晒一次,每年四月从盛京工部领取潮脑66斤、野鸡尾毛掸10把、短把鸡毛掸8把,以供保管图书之用,并及时上报文溯阁应行修缮事宜。

只有清代文溯阁才有守书人吗?50多年之后,再在沈阳寻找见过 《四库全书》 的人实在太难,在辽宁省图书馆的帮助下,记者找到了辽图退休副馆长韩锡铎。他的答案是,“有”。原来,在《四库全书》 迁兰前的几年里,有一位名叫夏钧德的沈阳老人,陪它走过在沈阳的最后旅程。

韩锡铎回忆,1964年,身为北大中文系首届古典文献专业毕业生,他被分配到辽图工作。从当年9月起,几乎他每个星期都会去文溯阁边上的水泥库,对《四库全书》 进行检查和编目。“从听说到亲眼看见,摸着最上乘的开化纸,非常激动,生怕弄破了纸张,也不敢细看,翻几下就放回铁质书架。”他想起了第一次见到 《四库全书》 的情景。

在编目期间,他结识了附近居民夏钧德。夏钧德每天一起床就来到水泥库,开门通风,打扫卫生,禁止生人擅入。“他不是文化人,但却自觉坚持守护 《四库全书》,这太不容易了。”韩锡铎说。

1965年,鉴于中苏关系日趋紧张,辽宁省对古籍善本进行战备转移。韩锡铎告诉记者,最初 《四库全书》 准备转移到凌源县的万祥寺。然而,在装箱外运之前,辽图在清点检查时发现部分书中出现不同程度的黄斑,时任领导深感责任重大,申请将书调离辽宁,以期更好的保护。通过层层上报,文化部办公厅发文要求辽宁将书转至甘肃。”他说,“由于迁兰是在秘密条件下进行的,极少有人知晓,绝大部分沈阳人都来不及和它道别。”

1966年,社会已出现破坏古籍的现象,沈阳铁路局在高度保密下精心安排,10月7日,辽图2人和甘图5人随火车押运。一路上,火车多停在远离城市的小站,吃饭喝水供应困难,但押运人员坚持坐在闷罐车里,直到7天后火车抵达兰州。兰州军区27辆军用卡车和部队战士已提前1小时抵达,将书立即装运、运抵永登县连城鲁土司衙门。四年零八个月之后,《四库全书》 被转移到干燥凉爽的甘草店战备书库。

上世纪70年代起,甘肃省 《四库全书》 研究会常务理事、研究馆员周永利在甘肃省图书馆工作期间,有幸结识了方学俊、刘德田和丁学义这三代甘肃文溯阁 《四库全书》 守书人。

“他们都是城市户口的‘乡下人’,没有休假的概念。尽管依照规定每个月有3天假期,但极有责任感的他们几乎全年待在书库,很少回城探亲,甚至很长的时间里,他们的妻子不知道他们做的是什么工作。方学俊患上了严重的胃病,刘德田则是连续21年没有在家过一次春节。”周永利说,“守书生活非常枯燥。防火防盗是全天候的工作。库里一年四季都要防潮、防霉、防虫蛀,夏天必须经常开窗户通风,平常则要保持清洁,还要经常翻动检查书的变化。他们还苦中作乐,将房前屋后、山上山下挖掘平整成层层梯田,栽种果树、种植庄稼、蔬菜和花草,使原来的荒山荒坡变成了一座绿荫成行、鸟语花香、清静幽雅的‘花果山’。”

守书人的故事仍在继续。如今,第三代守书人丁学义从甘草店来到了九州台新藏书楼,继续着守护文溯阁 《四库全书》 的使命。

《四库全书》影印“三缺一”

从上世纪末开始,关于文溯阁 《四库全书》 的归属争议逐渐多了起来。

曾有来自辽宁的全国政协委员撰写提案呼吁,为了实现书阁合璧,保持文物的完整性,要求甘肃向辽宁归还文溯阁 《四库全书》。

当时,韩锡铎也参与到文溯四库的回归协调中。他回忆,1987年,自己身为辽宁省政协委员提出的第一份提案就是要求文溯四库回归辽宁。“我当时的想法是,无论文溯四库现在在哪里,仅仅从‘文溯阁’这个冠名上看,它就应该是辽宁和沈阳的旧物,理应回归。”他说。

但是,甘肃有关方面却不这样认为。

2000年12月,甘肃省人大会议通过了 《关于进一步加强文溯阁 〈四库全书>保护工作的若干规定》,确立了文溯阁 《四库全书》在甘肃文化建设中的重要地位。

2005年7月,位于兰州制高点———九州台的文溯阁 《四库全书》藏书馆竣工,旨在 《四库全书》 的永久收藏和保护。

该馆投资5000万元,建筑面积5727平方米,继承四库七阁的传统风格,在结构、密闭性能、保温隔热性能、防水防潮性能、抗震性能等方面严格要求。特别是在安全防火方面,藏书地库配置了恒温恒湿机以保持温湿度的均衡,安装全自动气体灭火系统及火灾自动报警系统,重要部位还设置了安全防盗装置和电视监控系统。

就连当初要求甘肃归还的部分辽宁人士,都对甘肃在文溯四库上的保护予以肯定。韩锡铎在1998年和2004年的2次甘草店之行后就认为,“文溯阁《四库全书》 得其所以。如果文溯四库能回来最好。当然,必须看到如今文溯阁 《四库全书》 在甘肃超过半个世纪,甘肃也对 《四库全书》 的保护极为重视,付出了几代人的心血和大量的资金,尊重既成事实以及甘肃的保护成果,或许也是一个选择。”他说。

而李声能也提出了另外一种解决办法———搁置争议,共同利用。近年来,沈阳故宫开展“文物省亲”活动,即南迁文物探访曾经安家的沈阳。他希望,沈阳、兰州两地的文物守护者不要害怕“见面尴尬”,主动沟通,有朝一日组织一部分文溯阁 《四库全书》 回到老家短期“省亲”。

除了归属争议,在文溯阁 《四库全书》 的后续保护上,也存在一个较大的争议———是否需要数字化影印。

目前,文渊阁本、文津阁本、文澜阁本都已影印,现存 《四库全书》 正本中只有文溯阁还未影印。

“主要是观念的差异。不少人担心影印会造成原书的损毁,也有人忧虑甘肃经费不足,回报缓慢。但是,我认为,这都不是问题。如果不做影印,那么在外观载体和内容信息等传承保护的两个层面上,都有隐患。影印是更好的保护。”周永利说。

在他看来,即便兰州相对干燥的气候有利于保护古籍,且有恒温恒湿机的帮助,但这些因素只能有限地延续纸张的寿命,不能彻底改变纸张的自然轨迹。因此,必须未雨绸缪,提前为缺损做好影印准备。

周永利坦言,在内容信息的传承上,目前做得还是太少,“现在只有少数人能看到 《四库全书》,大多数人都没见过真面目,自然对四库中的内容信息缺乏研究。而影印则可以加速相关研究。更主要的是,影印以及之后的公开是一种‘文化惠民’的措施。若是老百姓看都看不到,如何激起他们传承中华传统文化的热情呢?”

对于投入和回报,周永利认为,之前的四库影印经验证明,投入可以通过吸纳民营资本解决,回报更是不成问题。“退一步说,即便金钱回报不够,那么仅仅是保护国宝、传承文化的美名,也足以吸引相关投入。”他说,“包括上海古籍出版社李祚唐在内的许多专家都来到兰州,支持影印的想法,应该结束四库影印‘三缺一’的状态。”

记者从甘肃有关方面了解到,文溯阁 《四库全书》 的影印工作尚未正式展开。