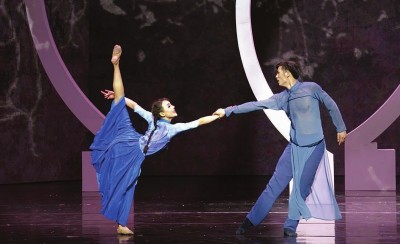

本报讯 (记者黄启哲) 灰色肃杀的舞台上,一段双人舞,萧涧秋与陶岚两人相逢,陶岚似乎看到了希望,不由自主地望向对方,而此刻的萧涧秋却把目光转移向了别处。前昨两晚,由上海歌剧院创排的现代舞剧 《早春二月》 在上海大剧院上演。该剧改编自柔石的小说 《二月》,是2017年上海歌剧舞蹈季的首部大戏,也是上海歌剧院舞剧团首次尝试现代舞剧,在人物塑造以及编舞创意方面的努力令人瞩目。

小说 《二月》 曾于上世纪60年代被改编成电影 《早春二月》,著名表演艺术家孙道临与谢芳分别饰演萧涧秋与陶岚。影片展现了上世纪二三十年代的江南水乡,在乡土文化的传统观念下,一代有理想的知识青年,在压抑的社会现实面前,找不到出路的苦闷与彷徨。与电影靠情节叙事的方式不同,在舞剧《早春二月》 中,观众好像看不到故事情节,所有的情节都在情绪里。在该剧特邀现代舞编导王媛媛看来,原著中有一种属于江南水乡特有的人文情怀,细腻、内敛,“舞剧却不能这么编。舞剧天生就有叙事弱的特点,如果还是淡淡的,恐怕观众就更没有兴趣。”王媛媛表示,她编舞剧的风格就是把人物的情绪放大,要拨开小说和电影中笼罩在人物关系上的一层雾,挖掘人物的内心,将原著中未能诠释得明明白白的情绪冲突一一放大,直白地用舞蹈展现在舞台上。

文嫂的绝望,最终在流言中自杀;萧涧秋面对陶岚时的不舍,却又要保护文嫂;陶岚从炽热到崩溃。三位主人公内心的撕裂、纠结、彷徨与犹豫,都通过激烈的肢体语言传递给舞台下的观众,演员还通过眉眼蹙颦,甚至呼吸缓急,把人物情绪勾勒放大。同时,通过调动上海歌剧院舞剧团、合唱团、交响乐团的资源,《早春二月》 还采用了现场乐队伴奏并加入人声合唱的方式,呈现出丰富的音乐表达:钢琴勾画萧涧秋的内心,长笛音色描绘陶岚的性格,弦乐则映衬文嫂身心煎熬,而合唱则以第三人的角色,旁观舞台上发生的一切。

尽管被称为“现代舞”,但王媛媛在彩排时曾表示,不希望太早被贴上标签。“现在业界对现代舞有种误解,以为就是摸爬滚打、无病呻吟。其实这样的舞蹈,我也非常不喜欢。”她这样解释她理解的舞蹈的“美”,“现代的身体表现力,加上古典芭蕾的肢体美,再结合当代的创意和思想———这是我的创作习惯,也是对舞蹈之美的理解。”