纪达夫 (Keith Griffiths)

直至我们退休,大多数人每日上下班花费的时间,加起来总共约三年。如果时光倒流,你会用这些时间做些什么?我们当然不可能追回已浪费于通勤的时间,但是可以反思当代全球城市的发展模式。

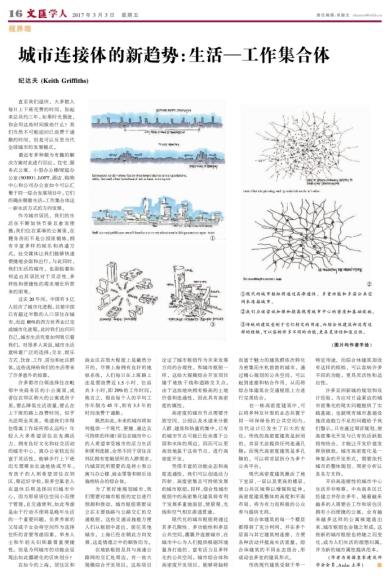

最近有多种颇为有趣的解决方案对此进行回应。住宅、服务式公寓、小型办公楼/家庭办公室(SOHO)、LOFT、酒店、购物中心和公司办公室如今可以汇聚于同一综合发展项目中。它们的确在朝着生活-工作集合体这一新生活方式的方向发展。

作为城市居民,我们的生活在不断加快节奏且愈发便捷:我们住在紧凑的公寓里,在健身房而不是公园里锻炼,拥有丰富多样的娱乐和消遣方式。社交媒体让我们能够快速便捷地会面和出行。与此同时,我们生活的城市,也面临着如何适应其居民对于灵活性、多样性和便捷性的需求增长所带来的困难。

过去20年间,中国有5亿人经历了城市化进程。目前中国已有超过半数的人口居住在城市。而近80%的西方世界业已完成城市化进程。此时我们应问问自己,城市生活究竟如何吸引着我们。对很多人来说,城市生活意味着广泛的选择:交友、娱乐方式、饮食、工作、居住和社区群体。这些选择给我们的生活带来了许多意外的惊喜。

许多都市白领选择住在毗邻中央商务区的小公寓里,或者住在郊区稍大的公寓或房子里。要么降低生活质量,要么在上下班的路上浪费时间,似乎无法两全其美。难道我们非得住得离工作场所那么远吗?年轻人大多希望居住在充满活力、拥有良好文化和社交活动的城市中心,离办公室较近而富于灵活性,能够步行上下班而无需乘坐长途地铁或开车。有孩子的人则希望居住在郊区,靠近好学校。很多空巢老人在退休后则选择回归城市中心,因为那里居住空间小而便于管理,且交通便利,如此考虑是由于行动不便将是晚年生活的一个重要问题。负责养家的父母或子女会将空间作为选择住所的首要考虑因素。单身人士和年轻夫妇则最看重便捷性。但是为何城市的功能会呈现出如此僵硬化的区块划分?

在如今的上海,居住区和商业区在很大程度上是截然分开的。尽管上海拥有良好的地铁系统,人们每日在上班路上还是要浪费近1.5小时、往返共3小时,即20%的工作时间。换言之,假设每个人的平均工作年限为45年,则有3.5年的时间浪费于通勤。

既然如此,未来的城市将如何提供一个现代、便捷、通达且可持续的环境?居住在城市中心的人希望享受城市的活力生活和便利连接,全然不同于居住在郊区拥有宽敞居所的人群需求。内城居民所需要的是将小型公寓与办公楼、商业零售和娱乐设施相结合的综合体。

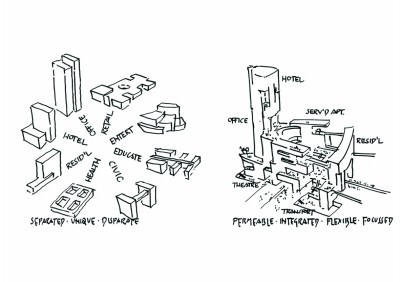

为了更好地规划城市,我们需要对城市枢纽的定位进行预测和推动。城市枢纽需要设立在主要铁路与公路交汇的交通枢纽。这些交通设施能方便人们从枢纽中进出,前往其他城市。上海已经在朝此方向发展,这是情理之中的顺势而为。

在地铁枢纽及其与高速公路网的交汇处周边,有一些大规模综合开发项目。这些项目论证了城市枢纽作为未来发展方向的合理性。和城市枢纽一样,这些大规模综合开发项目建于地铁干线和道路交叉点。由于这些地块拥有极高的土地价值和连通性,因此具有高密度的属性。

高密度的城市节点需要开放空间、公园以及水道来分散人群、建筑和热量的集中。已有的城市节点可能已经坐落于公园和水体的周边,因而可以更高效地基于这些节点,进行高密度开发。

凭借丰富的功能业态和高度连通性,我们可以创造活力四射、高度密集且可持续发展的城市枢纽。同样,综合性城市枢纽中的高密集化建筑将有利于发展多重地面层,使景观、光线和空气相互渗透贯通。

现代化的城市枢纽将通过其多孔隙性、多功能性和多层公共空间,灌溉并连接城市,在城市中心为人们提供根据环境量身打造的、富有活力且多样化的公共空间。城市综合体和高密度开发项目,能够将独特而富于魅力的建筑群依次转化为密集而生机勃勃的城市。通过精心规划的公共空间,可以起到连接和粘合作用,从而将综合体建筑在交通枢纽上方进行完美结合。

在一栋高密度建筑中,可以将多种互补型的业态共置于同一环保绿色的公共空间内。当代设计已发生了巨大的变化:传统的高密度建筑是封闭的,首层无法提供任何连通孔隙;而现代高密度建筑是多孔隙的,可以将首层拆分为多个公共平台。

现代高密度建筑激活了地下室层、一层以及更高的楼层,使公共区域得以增强和延伸。高密度建筑整体的高度和平面布局,将为有力而积极的公众参与提供支持。

综合体建筑的每一个楼层都得到了充分利用,并在多个层面与其它建筑相连接,方便各种活动并提高生活质量。综合体建筑的不同业态组合,形成动态多变的建筑形式。

传统现代建筑受制于单一特定用途,而综合体建筑却没有这样的桎梏,可以容纳许多不同的功能,更具灵活性和适应性。

许多亚洲新城的规划和设计经验,为应对日益紧迫的城市密集化的现实问题提供了实践基础,也就现有城市基础设施改造能力不足的问题给予我们警示。只有通过周详规划,使高密集化开发与已有的活跃枢纽相结合,才能让开发价值发挥到极致。城市高密度化是一种复杂的开发形式,需要依托城市的整体规划、周密分析以及各方支持。

开启高连接性的城市中心生活并非难事。中央商务区已经建立并存在多年,随着越来越多的人需要在工作和居住区拥有小而便捷的公寓,会有越来越多这样的公寓被建造出来,城市枢纽也会随之形成。这些新的城市枢纽也将随之而变化,成为人们生活的理想归属,并为新的城市属性提供范本。

(作者为英国皇家建筑师学会会员,Aedas主席)