今年年底,上海将全面打通从杨浦大桥到徐浦大桥的45公里黄浦江岸线,两岸公共空间贯通开放,还江于民、还岸线于民、还景于民。有史以来第一遭,上海城市的公共走廊要实现百年贯通大计了。

母亲河记录着上海的过去、现在和未来,滨江两岸收储着上海和上海人的成长密码。生于斯长于斯,好像一切都再熟悉不过。但是我们重走滨江,搜寻到一些被人忽视的景致,翻阅到一些正在远去的记忆。

滨江的建筑、建筑里的人、人的故事,连缀起一重重画面,那是上海之所以成为上海,我们之所以成为我们的原因。百年滨江,拥有和今天同频的心跳。

今天起“社会观察”专刊计划推出一组“滨江记忆”报道,缘水而行,讲述滨江故事。

先从滨江杨浦段开始。杨浦是中国近代工业的发源地,上海开埠之初,杨浦地块只是地广人稀、僻处一隅的荒野乡村,租界设立之后,杨树浦优越的航运和生产用水条件以及低廉的地价吸引中外客商陆续办厂。在中外资本逐鹿的历史进程中,杨树浦驶上了发展的快车道,19世纪末,上海因为滨江临海的优势成为外商投资的首选之地,水陆交通便捷的杨树浦成为外商投资上海的重中之重,到20世纪30年代,杨树浦一带已有纺织、造船、造纸、制药、制皂、烟草、有色金属、机器制造、公用事业等不同门类的工业企业300多家,创造了许多中国工业的“第一”,杨树浦遂有了“近代上海工业摇篮”的美誉,亦被夸赞为“中国近代工业的发源地”,在滨江沿线留下了弥足珍贵的历史遗产。

杨浦滨江岸线总长度约15.5公里,光是重点开发的南段5.5公里岸线,沿途就分布着24处66幢历史保护建筑,它们是上海近代工业史的一张地图,记录着老工业城区的历史记忆和转型轨迹。

去年,复旦大学调研团队与杨浦区委宣传部、区政协合作,对杨浦滨江工业遗存作了调研并形成报告,我们获得调研组及杨浦区相关部门独家授权,选登、摘编了部分报告。本文选登自杨树浦水厂调研报告。

题图:水厂旧址如今已整修一新。图:CFP

■本报记者 钱蓓 摘编整理

近代中国城市供水史的源头,藏在一座英式古堡中。

杨树浦水厂,英籍工程师赫德(J.W.Hart)设计,1881年6月动工兴建,1883年6月29日,时任北洋通商事务大臣的李鸿章拧开阀门开闸放水,标志着中国第一座现代化水厂建成。

直到今天,这座水厂还在运转中,为上海市北地区,也就是杨浦、虹口、普陀、宝山等区200多万市民提供生活和工业用水,供水量占到上海总量的四分之一左右。

杨树浦水厂是典型的英国中世纪哥特式古堡建筑,上海市第一批优秀历史建筑、上海市重点文物保护单位。厂房内确切的保护建筑是3号引擎车间、厂区正门以及机房。3号引擎车间由公和洋行在民国17年(1928年)设计,建筑立面是哥特式风格,承重墙用清水砖砌筑,镶以红砖腰线,周围墙身压顶雉堞缺口,错落有致,檐部为英国传统的古城堡风格。为了防止有人投毒或污染水源,便于守卫看管,整体突出围墙的闭合。水厂内部各建筑总面积约为1.28万平方米,现在这些楼宇主要作为水厂厂房和办公楼,保存完好。

水厂屡次扩建,建筑风格始终延续。解放后的几次扩建都模仿了3号引擎车间的形式,这才有了如今黄浦江边连绵不绝的城堡景观。杨树浦水厂的园林绿化也自成特色,1995年水厂完成大规模基建后,对绿化作了调整和充实,使绿化布局更趋合理,并形成自己的特色,一方面通过绿化来提升水质,另一方面也与建筑相得益彰。

杨树浦水厂原名英商上海自来水公司,它的建立与19世纪中后期上海租界的开辟与发展密切相关。当时上海租界的面积和人口不断增加,租界内居民生活用水日趋不便。租界工部局为应对用水问题,计划筹建自来水厂。英国人麦克·利沃特抓住机会,最终促成“英商上海自来水公司”的建立,水厂由英籍工程师赫德设计,上海耶松船厂等外商承包施工,费时两年建成,耗资12万英镑,于1883年8月1日正式对外供水。水厂的主要设备包括配件及管道材料全部从英国运来,光是运费就占了水厂全部造价的30%。

一开始,一般华人对于自来水这种新鲜事物持有怀疑和排斥态度,一段时间后才慢慢接受,发展到争相申请安装自来水。随着华界用水客户的增加,杨树浦水厂供水范围不断扩大;在租界工部局大肆越界筑路的同时,自来水公司也在租界筑路工程两旁排管供水发展用户。成立之初水厂仅为英、法两租界外侨供水,到了1902年时,已承担上海全部的自来水供应任务,其供水范围几乎涵盖了当时上海除城厢外所有的市区地域。

杨树浦水厂开始供水后,在1883年到1902年长达19年时间里,英商自来水公司始终处于独家经营状态。解放前,上海除杨树浦水厂外的其它4家水厂,包括最早建成的法租界董家渡水厂和国人自己投资建造的内地自来水厂都是在1902年先后建成供水。由于长时间的独家经营,杨树浦水厂的供水业务不断扩大,公司的经营效益也逐年提高。公司创办时资本仅10余万英镑,到1927年通过10次增资扩股,总计资本达到116万多英镑。到1937年,公司的平均资本利润率为11.37%,累计利润为投资额的6倍多,发放的股息为投资额的4倍多。这样的经济效益在上海自来水经营中绝无仅有。

独特的行业博物馆

水厂从1887年起多次扩建,增加制水设备,改革生产工艺,改慢滤池为快滤池,大幅提高制水能力。经过长期经营,制水设备、输水管道、生产技术、生产规模及经营管理都达到了相当高的水平,到1937年全民族抗战爆发前夕,日供水能力超过40万立方米,成为当时远东最大的现代化水厂。

太平洋战争爆发后,水厂被日军接管,由日伪华中水电公司经营。抗日战争胜利后,上海市政府接收水厂,1946年5月,归还英商经营。1952年11月,上海市军事管制委员会征用英商上海自来水公司杨树浦水厂。同年12月,上海市人民政府成立上海市自来水公司。2001年1月,水厂归属上海市自来水市北有限公司。

解放后的杨树浦水厂以挖潜、改造增加生产,到上世纪80年代末,供水能力超过140万立方米,成为全国最大的自来水厂。从上世纪80年代开始,上海陆续建成一批新水厂,杨树浦水厂增加到148万立方米的生产规模便不再扩展。目前,杨树浦水厂拥有4条制水生产线,包含11座沉淀池,7座64格的快滤池,49台进出水机组,年供水量超过4亿立方米。

杨树浦水厂几乎所有的故事都被记录在这片近13万平方米的土地上。新旧城堡式厂房的一砖一瓦,花园里的一草一木,车间里的各种设备管道都是百年水厂历史乃至杨浦百年工业的亲历者和见证者,部分厂房还作为2010年上海世博会宣传片的背景画面,成为对外展示的上海风景。

由于技术的革新,水厂中有一部分建筑失去了原有功能,进行了再利用改造。比如厂内原锅炉房现在是供全厂职工用的大礼堂。厂内还建成了一所独特的行业博物馆——“上海自来水展示馆”,试图运用室内外相结合的展示模式展现上海城市自来水发展史。室内展出有展板、图片、文献、模型等,户外展区利用水厂整体景观,规划了一条产区浏览路线,设立观光的景点、景区,展示历史悠久的厂房建筑,露天大型制水设备和各种管配件等等,观众可以参观现代制水工艺流程,并在沿江的观赏平台一堵厂区风貌和黄浦江两岸风光,跨越时间和空间,感受当下和历史的交织。

杨树浦水厂作为上海市政工程的重要组成部分,受城市产业结构调整的影响比较小。水厂工人数量虽然从顶峰时期的1000多人减少到100多人,但有了现代自动化系统的保障,厂内工作秩序依然有条不紊。作为一家生产事关居民生活质量的自来水厂,它不可避免地比一般的建筑群更难进入,更多处于一种被外部观赏的状态。

水厂第一位女调度员

调研组成员韩吉婕、刘邵远在杨树浦水厂会议室对水厂技术骨干、上海市劳模侯文娟师傅作了访谈,侯文娟回忆起从1971年入厂至今所见的水厂变迁。

1971年,17岁的侯文娟进入上海市自来水公司并分配到杨树浦水厂,刚进厂时在食堂工作,“师从”当时唯一一位能做师傅的女同志。食堂不仅要烧制日常三餐,还要为夜班工人烧制第四餐,工作量很大。制水工人在工作时间不能离开岗位,所以食堂工人要把热菜热饭送到工人手上。所以食堂工人有“热菜、热饭、热心肠”口号,也有“白衣、白帽、白饭单”的操作要求。

在食堂工作6年后,侯文娟被调派至汲净水车间,负责净化水质的重要工作。这个岗位首先是通过水道抽取原水,随后加药、混合、沉淀、过滤、消毒,再通过出厂泵房打到供水管道中,输送至每家每户,整个生产过程虽然并不复杂,但要求“岗位在、人在”,即使遇到每年设备检修,也不能因为不需要工作而离开岗位。

侯文娟最遗憾的事是由于社会环境所致没能好好读书,她也尝试挤时间去夜校读书,但是水厂不同于纺织厂,不是做六休一,实行“三班倒”制度,一周七天所有岗位必须24小时有人在岗。侯文娟很难调出时间坚持读书,最后她选择了放弃。

侯文娟掌握了车间一个小组七个岗位的工作内容,清楚知道每个滤池过滤水量达到的最高值和最低值,并能根据每个机泵的电量,全面考虑决定出水量。不懈学习的她当时成为了杨树浦水厂第一位女调度员。1986年后侯文娟所在车间的组长退休,她凭借娴熟的技术和严谨的态度成为了快滤池第一位女组长。

1986年,侯文娟作为优秀代表被杨树浦水厂选去当时上海市自来水公司开办的“上水技校”参加为期三个月的脱产培训。借着这次机会,她补充了她的数学、物理、化学方面的知识,也学习了中级工的技术要求并全面了解制水工人的理论知识和实践要求。当时她是2岁孩子的母亲,每天早晨6点多出门挤公交赶去技校培训,下午5点多回到家后做饭做菜照顾孩子,等孩子入睡后才开始做功课。她最后以高分顺利通过了统考,成为四级工,后又相继考出五级、六级工。

1989年,升为女组长的侯文娟师傅又参加了三个月的净水高级工培训,顺利拿到高级工证书。厂里的教育科很惊讶:“水厂从来没有获得优秀学员的工人,侯文娟师傅竟然也拿了一个这样的称号回来!”几年后,她又考出了工人级别中最高的技师职称。

在水厂的电动化转型过程中,侯文娟尝试实施了一套规范化的反冲洗标准,推广到各个车间,被称为“侯文娟操作法”,这成为了她1994年评为上海市劳模的重要事迹之一。

侯文娟师傅之所以被评为劳模,还是由于她担任组长的小组完成了多个质量管理项目的研究,弥补了生产中的薄弱环节,她的小组以出色的绩效被选为“星级班组”“全面质量管理小组”,他们有个二次加氯的项目更是在全国评比中获得优异成绩。

和那个时代大多数的产业工人一样,侯文娟非常谦虚:“工作给我带来了压力,带来了进步,也带来了荣誉。”她说自己不过是平凡岗位上的普通工人,身上仍有很多不足之处。

直到50岁退休,侯文娟始终站在水厂制水的第一线工作。2005年10月,侯文娟退休后一年多,上海市自来水公司在长兴岛办了一个新的水厂需要技术支持,侯文娟欣喜地接受了推荐,开始第二段工作。她毅然前往长兴岛,每周只回家一次,如此往返,坚持了5年,重新了解设备,为当地水厂制定水质管理的规章制度和可行性要求。

2011年侯文娟第二次退休,结束了她与水结缘的工作生涯。

其他工厂都能有不合格率,水厂不能有

侯文娟很骄傲的一点是,杨树浦水厂的水质检测和国际接轨,国际上水的浊度标准为0.1NTU,而杨树浦水厂做到了0.05NTU,外面购买的瓶装水甚至都不能达到这个标准。只不过,水厂的水有一些含氯量,侯文娟解释,水从出厂打进管网到进入每家每户有一段路程,少则几分钟,多则几个小时,而地下管网有温度,管道大都是铸铁的,时间一长水温变高会使得运输的水产生细菌,为了保证入户的水没有致病菌,水厂打出余氯的水使其能继续消毒。侯文娟说,杨树浦水厂有极其严格的水质要求,打出去的水都是饮用级标准,都是安全的。

杨树浦水厂的水源几经变迁。1971年的水源来自黄浦江下游,水质不错,虽然呈黄色,但能见到小鱼,取水口还能见到大闸蟹,有些工人还会在中午去捞大闸蟹。到了80年代,滨江沿岸工业发展,污水排放增加,黄浦江里淤泥越积越多,天热发酵后水变黑变臭,鱼和海鸥都难觅踪影。以前水中的氨氮含量为每升1至2毫克,后来增加到了每升5毫克甚至更高,用来消毒的氯,以前每一万吨水加2到3公斤,后来要加到十几公斤。

1987年,为了提高水质,水厂开始选取黄浦江上游水,水中又能重新见到小鱼了,这让侯文娟很高兴。2010年下旬,杨树浦水厂逐步由黄浦江上游原水改用来自青草沙水库的长江原水,2011年中旬通水切换,杨树浦水厂提前半年成立原水切换团队,到先前已经通水的金海水厂学习,制定了原水切换方案,对员工进行培训,并开展预演,对水处理生产运行参数进行调整优化,以确保为市民提供优质自来水。

每一次水源的变化都给水厂工人提出新的要求,需要他们不断摸索,严谨地实施每一个管理检测步骤。其他工厂都能允许出现不合格率,只有水厂,绝对不允许水质发生任何问题,水厂打出去的水没有回头路可走。

侯文娟说,她在水厂工作几十年,一路都有老师傅带教。刚进厂跟的食堂师傅是普通工,工资只有50元,但仍然不计报酬、朴实认真地工作;到了汲净水车间,带她的调度老师傅身体不好,走路都要喘,但工作时不停穿梭于各个车间查看持水量,当时没有什么图纸,每部机泵的水量、性能数据都在师傅们的头脑里,只能依靠口口教授,可以说,当时那些数据都是靠老师傅跑出来的。

过去上海曾经发生过严重的交通瘫痪,公交车坐不了,水厂工人哪怕是走路走上4小时、8小时,也坚持进厂工作。工人师傅们爱岗敬业的态度和高度的责任心深深影响了侯文娟。

当侯文娟成为组长时,她把十几个组员团结成一个“班组小家”,要求他们要平平安安、心情舒畅地工作。有组员家里遇到不顺心的事,她会热心地劝导谈心,有时还带着礼物上门慰问,尽力让组员们感到是生活在大家庭中。有几次凌晨,新来的工人操作不当导致氯瓶漏氯,一个电话打到侯文娟那儿,她迅速赶到厂里带着防毒面具和工人们一起处理。她希望把老师傅们乐于奉献、待人温和、爱岗敬业的精神面貌展现给徒弟们。

1986年,水厂经历转型、减员增效后,工人从最多时的1000多人锐减到100多人,其中许多工人都作出了牺牲,45岁提前退休。侯文娟说,杨树浦水厂没有忘了这些工人,为他们谋求福利,例如两年一次的体检。水厂和工人的关系十分融洽。

作为杨树浦水厂的老工人,侯文娟表示,水厂升级了设备,提高了自动化程度,逐步解放了劳动力,但对于水厂工人的技术要求实际上变得更高了。工人要时刻提醒自己所做的工作关系到千家万户,关系到每个人的生命。人可以一天不吃饭,但不能一天不喝水,对水质的要求始终是一个水厂人心中第一位的事。对自己负责也是对民众负责——老一辈工人延续至今的精神,也成为年轻工人的一种对工作、对技术精益求精的信念。

图1 厂房内的机器与内部结构,依稀可见百余年前的光景。

图2 1883年6月29日,时任北洋通商事务大臣的李鸿章拧开阀门开闸放水,标志着中国第一座现代化水厂正式建成。

图3 老建筑焕发青春。

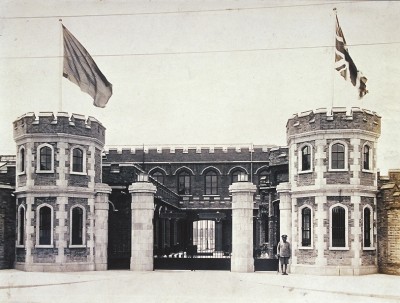

图4 当年的水厂正门。

图5 水厂的内景,双重的柱体。

本报资料照片