张治

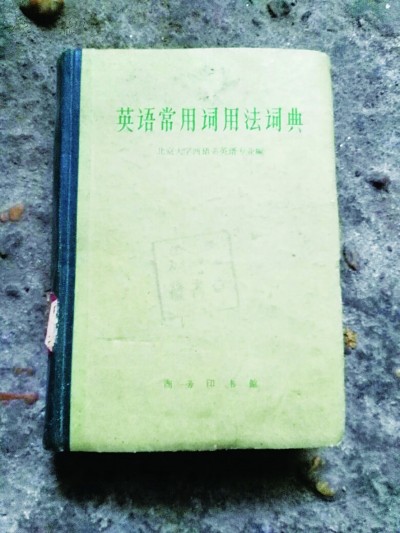

我一直非常赞同对于西学精湛的大家,其《全集》应该收入译作。这次有单独成册的《亨利四世》,尤为增色。但再要锦上添花的话,正如《罗念生全集》理应收入他的《古希腊语汉语词典》,《吴兴华全集》也应该有他默默编于“大跃进”时代的《英语常用词用法词典》。我坚信大学者一切用心耕耘的成果皆能处处反映其个人独特的志趣和才思,翻译也好,辞书也好,都是如此。

这部“理想国”版的《吴兴华全集》,延续了一贯的用纸、版式和装订风格。深色封套上的暗金色文字很难看清楚,须贴近书皮,从某个角度才能辨识。有个更好的办法,就是干脆把封套和腰封都取下来。我对于出版是外行,但依约觉得,这似乎代表着一种文化品格,即不追求亮眼醒目的标识,故需要举行一个拆除包装的仪式来得到朴实无华的内容。

我最为赞成陈子善老师的意见(见其刚刚在“上海书评之声”评论《全集》的讲话录音结尾部分),即认为《全集》的编辑体例有些混乱不明。如果能再添补一点点意见的话,我觉得还应指出通常所谓“《全集》不全”的问题,在此也有些严重。因为即便是我这种并不特别关注吴兴华的人,拿现有的数据库和以往积累的一点材料,只需一个上午时间,便能找出若干未被收入的佚作以及可修订这套《全集》中部分作品编辑文案的文献。

比如在已收罗作品很可观的《诗集》卷中,至少漏掉了1940年发表于《中国文艺》第3卷第4期的“短铭五首”,那几篇虽然都只有两行,却显然是吴兴华摹拟西方古典文学对句体隽语诗(epigramma)的尝试之作,尤其对于卷末所附冯晞乾先生渊博的论说有佐证的意义。《诗集》中“秋柳”一首,编者未注发表出处,并言第二句有“原稿模糊”之漏字,似乎不知道此诗曾刊于《沙漠画报》1939年的第2卷第39期。

《文集》也有值得补充的,比如他早年为《燕大基督教团契年报》(1939)所撰“常青团本学期概况”,其中还有一小段本人情况自述,这不是很可贵的资料吗?还有他在《燕大双周刊》(1945年第2期)为前辈学者张尔田所作短篇悼文,也进一步印证了他人回忆文章和他本人书信中所提到的同张先生的关系。还有新中国成立后的两篇文章,一篇是1956年发表于《光明日报》的“纪念本杰明·富兰克林”,这与《译文集》中收入的“富兰克林散文书简选”遥相呼应;另一篇更重要了,即发表于《西方语文》1957年创刊

号的一篇书评,评价戴镏铃译《浮士德博士的悲剧》,这个书评曾出现在《文集》的“马洛和他的无神论思想”一文脚注里,对戴译文的学识进行毫不客气的批评,使我们对于当时学林严谨高明之士的刚直作风有所领略,漏掉实在太可惜了。

《译文集》则至少漏掉了的有:《中德学志》上的两篇,“歌德与中国”(1943)、“德语翻译的中国诗”(1944);《新民报半月刊》上的两篇,“露加斯散文选译:开会”(1940)、“友情的束缚”(1940);还有同样是翻译“露加斯”(E. V. Lucas)的一篇“故园”,发表于《朔风》(1939年第10期);以及与方则慈合译英文版西方名作家恋爱故事集(Genius In Love And Death,1929)中的一篇“园亭——哥德之恋”,刊于《中国文艺》1940年第2卷第3期,原作者是德国学者保罗·维格勒(Paul Wiegler)。《全集》编者显然没有翻检过《中国文艺》这个杂志,因为收到自家篮子里的有篇“露加斯”的“捡东西”,没注出处,其实也是在此刊同卷第1期发表过的。《译文集》还有一篇译自意大利文艺复兴大作家瓦萨里《艺苑名人列传》的“达·芬奇轶事”,也未注出处,我是在《世界文学》1964年第1、2期上见到的。此外,吴兴华还翻译过西班牙文艺复兴时期剧作家德·维迦的一篇《当代写喜剧的新艺术》,这篇难得的译文收入《戏剧理论译文集》第九辑(1963年),还附有不短的后记,展示出他超卓的学识。

另外,《译文集》中还有两篇,英国作家萨基的短篇小说“帕克尔泰德夫人猎虎记”和“马克”,我觉得有些可疑:与从前《吴兴华诗文集》一样,这两篇译作标的出处是《二十世纪外国短篇小说编年》“英国卷”,那可是2002年出版的综合选集,假如是吴氏遗稿,我也不太相信最初发表形式会是如此。利用期刊篇目检索,可以看到自上世纪80年代以来不少乱七八糟的杂志上有过“帕克尔泰德夫人猎虎记”,译者署名千奇百怪的,译文都与标榜吴兴华所译并无分别。蒙宋希於兄帮助,我终于得见1957年的《译文》刊载过的“萨奇”著“短篇小说三篇”,其中前一篇译者是许天虹,而后即吴兴华所译的这两篇小说,文字上与《短篇小说编年》本略有不同,同时还附有吴兴华署名所撰写的作者小传。我觉得《全集》至少应该有意识去寻找最早出处,并以可信的初刊形态进行收录。

我一直非常赞同对于西学精湛的大家,其《全集》应该收入译作。这次有单独成册的《亨利四世》,尤为增色。但再要锦上添花的话,正如《罗念生全集》理应收入他的《古希腊语汉语词典》,《吴兴华全集》也应该有他默默编于“大跃进”时代的《英语常用词用法词典》。我坚信大学者一切用心耕耘的成果皆能处处反映其个人独特的志趣和才思,翻译也好,辞书也好,都是如此。

不过,这版《全集》也已经非常丰富了,而且有若干精彩亮眼之处。这须在摘去封套、腰封之后,也扔掉所有对他进行追忆及赞叹的令人“惊艳”了的信息。那些门面话,听得也实在有些腻了。我想说的是,从2005年薄薄两册《吴兴华诗文集》到今天的五卷本《全集》,我们对吴兴华本人的认识多了什么呢?

粗读《全集》,首先引起我注意的是卷二“文集”末尾附录的吴兴华毕业论文,探讨以西方批评方法考察中国传统诗歌。原论文是英文稿,这里收录的是对此有过专门研究的陈越博士贡献的中译文,当然是一时之选。然而编全集者不知能否体会读者此时的感受:我们本来想要看一下吴兴华是怎么用英文转述中国诗词的,可在“我在下面将给出我翻译的一些片段”之后,却只留下了原文而无说好的英译;意外的则是文中本来引外文原作的地方,倒是配上了王莼农、杨苡、卞之琳等等却与吴兴华无关的现成译文。这样对于理解吴兴华的诗学观念真有帮助吗?此文以剑桥学者蒂利亚德(E. M. W. Tillyard,1889-1962)所著《诗歌:直接的和间接的》(Poetry, Direct and Oblique,1934年初版)为根据,以节奏、象征、典故、情节、历史作为中国传统诗歌中同样可以获得隐晦效果的手段。可为什么吴兴华要删去另外几个手段呢?例如地理,他认为这不能很好地适用于中国诗,我猜他后来读钱锺书《谈艺录》,假如翻到第八九则论“诗中用人名地名”,一定惆怅莫名,“凡不知人名地名声音之谐美者,不足以言文”,简直摆明了就是对当日论文迟来的评审意见啊。

不过,吴兴华在文中将隐晦作为中国诗歌传统的重要因素,这一点不管妥当与否,至少是颇有他的个性。这令人想起他后来的另外一篇宏文,《读〈国朝常州骈体文录〉》。他写此文的目的,在追问中国骈文经验中“经得起淘汰的有什么?”他既不赞成傅斯年断言“中国历来的文人都被古典藻饰埋没了”,故以“欧化”为解救之方;也不能同意刘师培所谓“今与外域文字竞长,惟资斯体”的乐观盲目。他从声律、对仗、用事三个角度,列举了西方文学的类似追求。从而认为:西方文学也并不排斥和缺乏骈偶、协韵与用典上的辞章雕琢。中西对比之下具有的共性,在古今沿承中都能形成传统,于是,“骈文有近乎诗的属性,它所运用的手法,都有修辞学上的根据,它可以产生独特的、不能用散文代替的效果”。翻看《书信集》则发现相呼应的信息,1943年7月,吴兴华致信宋淇,说自己重回到“老朋友”那里,意即温习旧书,第一个就是《文选》。2个月后,他便又说从《文选》之后一路爬梳下来,已经“branch into一个清代骈文的研究”,可能就是这篇宏文最初的机缘,虽则那时节尚觉得清人文章上“个性太少”。有些早年读书的趣味、习惯,日后经过淘洗,在心中挥之不去,换个角度想想,反而发现与自己所感受的东西都是相通的。吴兴华这么早慧的天才,尚且需要十年左右的时间。他反复强调诗、文的形式感,重视一种“类似雕刻的art”(致宋淇信,1942.5.15),并在自己的新诗写作中不断加以实践,从不随波逐流:这对于20世纪的中国文学,是多么可贵的一家之言啊。

这部《全集》最有价值的是《书信集》这一卷,由于整理的是宋淇家传的信件部分,准确说,此卷应该题为“吴兴华致宋淇书信集”。可惜的是,整理者虽然附上了几页信函原件,却唯独不请我们看他们认不准的、打了问号的部分,而认准了的也时有错讹,在此不说了。这卷《书信集》保存了不少吴兴华在参与《燕京文学》《西洋文学》两个杂志时期编辑同仁与撰稿友好们的信息,就连少数的几封英文信也颇有料(比如他对梁宗岱译瓦雷里的非议,等等)。吴兴华二十来岁时睥睨一切的英姿与狂态,在信中展露无遗。书信涉及不少对现代文学家的私人看法。比如,他不满周作人对唐宋八大家的轻视,反过来批评周的散文不过是“一代正宗才力薄”。提到自己曾受邀翻译“郑《中文史》”(1942.7.17),我猜想可能是指郑振铎《插图本中国文学史》,但笔锋一转,将“Cheng’s Chinese”大肆批评了一番,于是这个工作也就不了了之了。吴兴华还非议林庚的新诗,认为林“处理题目的手法还在原始阶段”(1943.2.20),“在自己面前竖起一个非常arbitrary、artificial、与旧诗无内在联系的形式,然后往里装一点他自己轻飘飘、学魏晋六朝也没到家的情感”(1944.4.12)。类似的内容还有很多,我知道有些人心肠软,见此不免又要嫌恶吴兴华言辞刻薄了。但我以为这倒没什么,反而有丰富我们见识的好处。因为从同级别(甚或说是更高层次)的人眼里表达出毫无保留的看法才准确,即便这也许带了些刻意贬损的偏见。假如评价的对象不是周作人、朱自清、林庚、孙大雨、朱生豪,吴兴华还根本看不见谁是谁呢。假如他对朱生豪译莎剧也只有佩服的份儿,又怎么能参加修订的工作呢。至于信中所见对舒位、王昙等清代诗人大加赏誉的口味,我则表示不能苟同。还有令我很感兴趣的是,不到三十岁的吴兴华如何涉猎广泛,对于欧洲主要近代语言的文学经典齐头并进,且与希腊、拉丁文学打通,然而这方面他只对老友宋淇开书单(比如说靠一套Alessandro D’Ancona的六卷本《意大利文学手册》认知意大利文学),谈得并不具体。

从目前这版《吴兴华全集》来看,他最为才华洋溢、诗情喷涌的时代是20世纪40年代,虽然说算得上厚重有分量的少量著译实则完成于后来的时光里。1951年初春,吴兴华致信宋淇,说起自己喜爱的旧诗领域里最令人悲哀的作品是王安石的一段:“愿为五陵轻薄儿,生当开元天宝时。斗鸡走狗过一生,天地兴亡两不知”(所记与原作略有出入)。那年,他时而赞叹傅雷译学成绩上的“猛劲”,又风闻钱锺书积极参与《毛选》英译工作,“甚可喜庆”,又说起一班故旧的顺时而变,则“哭笑不得”。他从《梁书》萧恭的一段话展开了自己的感想,便这样对友人说:

我们年岁都在少壮之时,也安知将来不震眩一世?但拉下脸来兀兀不休的努力,也可不必。读书本来是为自己,也不见得定要有所表现。

我突然意识到,那年他才三十岁呢。

(作者为厦门大学中文系教师)