陈建华

清末以来上海舞台一向繁荣,但1913年由两件事迎来共和时代新气象,也分别载入戏剧史与电影史。一是新剧(文明戏) 沉寂十年之后再度兴盛,史称“癸丑中兴”,一是新民新剧社与美国亚细亚影戏公司合作将文明戏拍成电影,其中《难夫难妻》为国产故事片之始。这两件事互为关联,迅速改变了文化地图,其领军人物是郑正秋和张蚀(后改为“石”)川,20年代初两人成立了明星影戏公司,有力推动了中国电影工业的起飞。

每日十多个舞台上京剧、新剧互竞雄长;京剧也分新旧两派。1908年镜框式新舞台落成后,夏月润等演出《新茶花》等,开海派京剧之先声。1913年梅兰芳来上海之后受到影响,回去也排演时装新戏。的确,新剧更西化海派,理论家周剑云说:“戏曲综文艺美术而成乃人类写真世界之缩影。”(《鞠部丛刊》,上海:交通图书馆,1918,页12)又说:“新剧何以曰文明戏?有恶于旧戏之陈腐鄙陋,期以文艺美术区别之也。演新剧者,何以不名伶人而称新剧家?因其知识程度足以补教育之不及,人格品行可以作国民之导师也。”(同前书,页57) 新剧演员以改良社会自命,声称戏剧是高尚艺术,以写实方式再现现实生活,利用声光化电制造舞台效果。这些代表现代戏剧观念与实践促使传统戏剧与演艺生态发生变化,如男女同台、女子新剧即为直接的产物。有趣的是此时南社柳亚子、胡寄尘等热烈吹捧京剧男旦冯春航,而易实甫、樊增祥等竭力揄扬贾璧云,于是南北两地形成“贾党”和“冯党”,在报刊杂志上大打笔战,有人认为这是南方革命派与北方官僚派之间的斗争,其实从另一角度如马二先生(冯叔鸾)说的:“革命以还,贵贱之阶级稍稍化除,海上诸名士乃有引冯、贾诸名伶而与之游者,且从而诗词揄扬,相倡以党”(《啸虹轩剧谈》,中华图书馆,1914,页6),就是说文人与伶人结党,是共和观念的体现。

戏剧批评也空前兴盛,所谓“海上报界,无论大小,咸有专栏,几于不可一日无此君”(剑云《负剑腾云庐剧话》,《繁华杂志》第3集)。不光报纸,一般文艺杂志也有剧评“专栏”,由是剧评人大批涌现,千姿百态各抒己见。尽管新剧或旧戏的立场不同,都一致要求戏剧改良、新旧之间取长补短。周剑云提倡新剧,但不主张新旧对立:“戏剧何必分新旧,日新又新,事贵求新,应新世界之潮流,谋戏剧之改良也。”(《鞠部丛刊》,页57)新剧领袖郑正秋说:“旧戏价值胜似新剧多多,故吾谓新剧家,欲受社会欢迎,欲伸张势力,非从旧戏上详细研究,痛下苦工,截长补短以借镜焉不可。”(《丽丽所剧谈》,《民权素》第3集)马二先生是旧戏代言人,他讥刺上海人只会看戏不懂听戏,认为旧戏的抒情审美与象征表演等“皆属精神上之能事”,而新剧只是在布景化装等方面见长,“皆属物质上之能事”(《啸虹轩剧谈》,页43-44)。但他表示:“改良戏剧之要务,第一先泯去新旧之界限,第二须融会新旧之学理,第三须採新旧两派之所长。”因此他十分赞扬郑正秋等人的新剧,并建议“新剧家不可不谙旧剧,然却不可泥于旧剧”,像周剑云一样主张无论新旧,都应当发挥各自的特长。

一般来说做剧评的及时评论上演剧目,感性而具体,所谓内行看门道,注重的是演员技能与艺术形式,具有专业主义倾向。在新舞台演出的《新茶花》涉及时政批评,讲专制党与电气党之间的政治斗争,演员刘艺舟大骂专制党,声色俱厉,其实在影射袁世凯,因此大快人心。郑正秋在剧评中对刘的出色表演大加赞扬,同时也指出“徒重议论,不重做派,犯演剧之大病”(《民权画报》1913),可见并非因为内容正确而忽视了艺术形式。

批评“上海人只会看戏”,这个“看”字大有文章。晚清以来上海舞台便讲究电光布景演员行头,追求视觉效果,至于在新舞台演出时装新戏,更加强了写实倾向。关于“视觉转向”学者们谈得不少,但深一层来说,这种欣赏习惯的背后是一种模仿真实的集体无意识,是被一种有关“真实”的意识形态建构起来的。在从“天下”到“国家”的“三千年未有之变局”中,中国人发现或者说是被迫接受了新的“真实”观念,这方面在华传教士做了很多工作,即不断通过幻灯、照相、石印等视觉技术来检证对于“真实”的认知,也教会中国人如何表现“真实”。1875年由美国传教 士 范 约 翰 (John M.W.Farnham)主编的《小孩月报》便传播了关于透视画法的知识。英国人美查 (Ernest Major)在1884年的《点石斋画报》中声称“绘事”采用“西法”:“务使逼肖,且十九以药水照成,毫发之细,层叠之多,不少缺漏,以镜显微,能得远近深浅之致。”中国人也渐渐学会了。1906年李伯元声称其长篇小说《文明小史》“比泰西的照相还要照得清楚些,比油画还要画得透露些”。这部小说在世界全景景观中再现了20世纪之交的中国“真实”———朝野上下在危机中探寻救国方案。李伯元的这部小说与当时报纸、图像一起在直接从事“民族想象共同体”的建构任务。

民初舞台利用技术仿真打造了种种奇观。1914年 《拿破仑》 一剧中真车真马在台上驰骋,或如《黄金岛》一剧中真飞艇盘旋上下,另外也有把汽车或水池等搬上舞台,极炫目吸睛之能事。舞台本身是个传媒场域,戏剧与文学、美术之间的互文扣联更为活跃。这些节目需要大型背景,而周湘开设的美术学校把绘制布景作为专门课程,即为了适应市场需求。杂志上出现新一波消费拿破仑传奇的热潮,这位为清末读者崇拜的盖世英雄重经演绎,却变成一个风流君王,不无市民趣味的镜像映射。

民初只有几家西人经营的影戏院,却改变了在嘈杂茶馆中观影的恶劣印象。1914年在周瘦鹃观看美国影片Waiting的“荡气回肠”的感受中,电影被确认为一门高尚艺术;他不断以动人的“影戏小说”传递这一信息。次年在翻译了好莱坞“甜心宝贝”曼 丽 · 璧 克 馥 (Mary Pickford)的自传片段时,发明了“明星”一词,也给中国艺人带来了熠熠星运。电影的介入使新媒体如虎添翼,如“活动写真”流行语所示,模仿“真实”给艺术和人生打开新的想象空间。1919年美国环球公司来到上海拍摄影片《金莲花瓣》,有个镜头是女主 角 玛 丽 · 华 克 姆 (Marie Walcamp) 在黄浦江中游泳,周瘦鹃对如此实地拍摄和演员的敬业赞叹不已。几乎同时正在中西女校读书的殷明珠常去影院看好莱坞的惊险长片,最崇拜女明星白珠(PearlWhite),而她的举止装束都是明星做派,遂被称作“FF女士”(Foreign Fashion的简称)。确实她不同一般,会骑马游泳,会开汽车,20代初在《海誓》一片中真的成为中国第一位女明星。不无吊诡的是在本雅明所说的“机械复制时代”,中国人反而发现了“真实”,而生活模仿艺术的结果创造了奇观般的“真实”,此即“中国气派”吧。

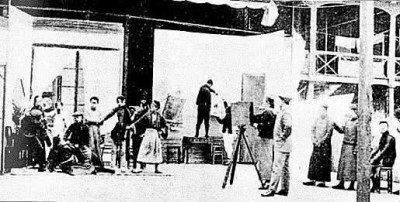

19世纪末电影就传入中国,但由于传统观念、技术与资金等原因,电影生产方面困难重重。郑正秋、张石川和亚细亚公司一度合作之后便专注于新剧,但心心念念不忘电影。1914年张石川等人创办的 《新剧杂志》刊出与亚细亚公司合拍文明戏的照片与文章,给中国电影史留下珍贵文献。1917-1918年间郑正秋主编的 《新世界》《药风日刊》见证了电影广告和观众日益扩展的情况,正是大世界、新世界那样的游戏场为电影普及发挥了重要功能。

文坛与戏台分源合流,如包天笑、周瘦鹃的文学作品被改编成戏剧,他们也加入剧评,又在杂志上传播电影观念。1918年周剑云主编的《鞠部丛刊》出版,汇集民初戏剧评论的精华见证了民初百家争鸣的盛况。次年周瘦鹃在《申报》上连载的《影戏话》 不啻是一篇欧美电影接受史,也表达了以电影为启蒙教化工具、争回民族经济利权的愿景。不一二年间郑、张重回影业成立明星影戏公司,中国电影终于突破瓶颈而呈一泻千里之势。此时周剑云、管际安、凤昔醉等新剧理论家转而成为电影生产或批评的中坚。