■本报驻京记者 周渊

从掩鼻匆匆到驻足亲水,自2012年底以来,经过四年持续治理,北京市1460公里中小河道一改“脏乱差”,变身林水相依、水城共融的生态带,滋养着城市的各个角落。

说起小清河,人们一定不会陌生。在2012年的“7·21”北京特大暴雨中,跨越房山和丰台两区的小清河是重灾区之一,冲出河道的洪流冲毁了部分村庄和农田,京港澳高速路段一度也成汪洋。从当年被违建和垃圾侵占,仅七八米宽半米深的小河沟,到如今宽40米、深5米,可抵御50年一遇洪水的京西南“排水动脉”和“绿色走廊”,小清河的“蝶变”见证了北京自新中国成立以来最大规模的河道治理过程。

“此次河道治理建设可以说是北京治水史上的一次大提升、大飞跃。在提升泄洪能力的同时,将中小河道治理与截污、绿化、营造水环境、推进水系循环等同步实施,实现防洪、供水、生态等综合功能。”北京市中小河道治理办公室刘国军向记者总结道。

河道是一条“线”,治河须从“面”入手

史料记载,北京城曾经泉源密布、河道纵横,被称为“泉城”、“水城”。泉源聚集郊区,沿途多是灌区和荒地,排水问题并不明显。

随着城市化进程的加速,水的空间日益受到挤占,泄流通道受阻。4年多前的那场特大暴雨,暴露了北京中小河道防洪能力羸弱的现实。

洪流退去后,《北京市人民政府关于加快推进中小河道水利工程建设全面提高防洪能力的实施意见》和《北京市水利工程建设实施方案(2012—2015年)》两份纲领性文件相继发布,开启了京城又一轮大规模治水的新征程。

北京市中小河道治理办公室解读了其中的亮点:其一是明确分四个阶段完成1460公里中小河道防洪达标治理,消除安全隐患,建成相对完善的流域防洪体系;二是明确了各区政府是水利工程建设的责任主体。

“4年来,1460公里中小河道的防洪标准大多从5年一遇提高到20年一遇。”刘国军介绍。河道是一条“线”,治河则须从“面”入手。通过扩挖断面、加固堤坝、整治岸坡、清障清淤等方式,增强河湖连通性;为保障河道上下过水空间,达不到相应防洪标准的建筑也需进行改扩建。

污水虽在河里,污染源却在岸上,要彻底“清流”,首先要掐断污染源。随着治河一截截推进,河道两岸的违章建筑、违规企业随之腾退。与此同时,摸清中小河道排污口“家底”的工作也同步展开。刘国军表示,他们将对污水口位置、尺寸、排污量、污水来源、截污治污等信息建立台账,随着“河长制”的推进,针对新增污水口、河道淤塞和脏乱等现象,“责任可直接追究到人”。

去年夏天,北京迎来一场降雨总量超“7·21”的罕见特大暴雨的“大考”,持续4年的中小河道治理攻坚战初见成效,无人员伤亡,也无严重内涝,守住了防洪安全的底线。

生态治河,因地制宜打造“绿色走廊”

值得关注的是,北京的治河理念也在悄然改变。“过去是以一条河为单位进行治理,现在的思路则是将山水林田路作为一个整体,划分流域、组成水系进行治理,把治水与绿化造林、水源涵养、截污治污结合起来,体现治理与河湖水系连通及循环利用相结合、与治污相结合、与南水北调地下水回补相结合的原则。”刘国军向记者详细阐述了系统治理的思路和方法。

这意味着,河畅、水清、岸绿、景美成为治河的“标配”。而一条河的治理,也带动一个区域的蜕变。曾经河堤破损、断面狭窄、淤积严重的小清河,如今成了绿化面积达3326亩的小清河风光带。篱笆房地铁站附近,小清河与哑叭河交汇成的三角洲以荷荡、苇丛、密林等复式种植,营造“看斜阳,观落鹭,不须归”的意境。

城市副中心通州是京杭大运河的起点和水路进京的枢纽,自古以来便以水闻名。区内19条河流汇聚,河道总长245.14公里。其中,北京最早的运河萧太后河,是连接中心城区和城市副中心的排水通道,此前受两岸污水直排影响,一度被称为“牛奶河”。治理过程中,一方面腾退沿河违建、提高河道行洪能力,保障副中心防洪安全;另一方面,萧太后河滨水绿廊工程同步启动,沿岸增绿逾4200亩,有望重现明清时“河面船只穿行,河岸行人如织”的盛景,留住漕运文化。

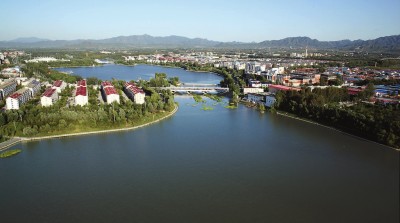

流水不腐,户枢不蠹,流动起来的水才能彻底告别黑臭。在平谷区,由泃河、洳河和小辛寨石河共同组成环抱新城的40公里循环水系。治理过程中,通过修建明渠和暗涵管网将三条水系两两打通,并关闭了临河养殖场、铺设截污管线等。河流贯通后,防洪标准提高到20年一遇至50年一遇,而在非汛期,周围再生水厂每天将8万立方米再生水注入河道,使“三环碧水绕新城”的生态景观延续。

刘国军指出,此次对重点中小河道的治理突出了差别化的模式:城市河道主要解决防洪系统衔接不畅、污水入河等问题;平原河道本着“宜弯则弯、宜宽则宽”的原则,构建河渠水网,形成循环水系;山区河道坚持生态自然的原则,对河道周边的村镇、道路进行重点防护,给洪水以出路。

(本报北京2月19日专电)