王文欣

在诸如法国画家林纳德所描绘的赤壁赋瓷碗等来自神秘东方国度的物品,以及各类有关中国的出版物和小道消息中,欧洲发现了一个理想的东方:那里的人性格随和,常常在安静的楼阁里悠哉游哉,与大自然融洽并存,沉湎在无伤大雅的消遣中。赤壁赋瓷器的图案显然符合这类想象。在当时的欧洲人看来,这些瓷碗的图绘更像是中国博学之士泛舟江上纵情欢乐这样一个单纯而令人愉悦的画面。

1082年,苏轼在黄州(今湖北黄冈附近)任团练副使。那年秋天,他两次与友人携酒撑船夜游赤壁矶,并写下两篇《赤壁赋》。其实历史上的三国赤壁战场是长江上游的蒲圻赤壁,而非黄州附近的赤壁,但这并不妨碍苏轼的这两篇怀古之作成为彪炳历史的名篇。在随后的数百年间,两篇《赤壁赋》与“苏轼夜游赤壁”这一轶事引发了各个领域的演绎,诸如“赤壁图”、“赤壁戏”之类的文学艺术创作不断涌现。

《赤壁赋》在瓷器领域的悠悠回响便是“赤壁赋瓷”。下文就将简要介绍赤壁赋瓷这样一类有鲜明特点的瓷器的发展历程,并追溯它们在被制造出来后,远渡重洋行销域外的轨迹。

赤壁赋瓷多见于17世纪初至康熙年间。早期大多是碗,17世纪中期后更加多元化,出现了杯、盘、瓶、笔筒等器型。绝大多数已知的赤壁赋瓷都是青花釉下彩,多数产于瓷都江西景德镇,少量可能来自安徽、江西、浙江等地的一些民窑。

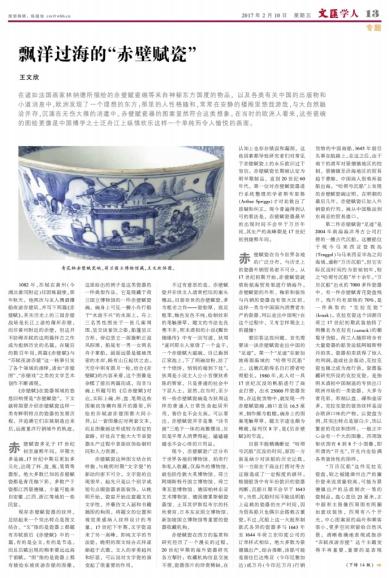

现存赤壁赋瓷器的纹样,总结起来一个突出特点是图文结合。“文”指的是瓷器上都题有苏轼前后《赤壁赋》中的一篇,有的是全文,有的是节选,而且后赋出现的频率要远远高于前赋。“图”指的是瓷器上都有描绘东坡夜游赤壁的图像。这里给出的例子是这类瓷器的一件典型作品,它是现藏于荷兰国立博物馆的一件赤壁赋瓷碗。碗身上可见一艘小舟行船于“水波不兴”的水面上。舟上三名男性围坐于一张几案周围,呈交谈宴饮之姿。船篷呈正方形,旁边竖立一面旗帜正迎风招展,船尾有一男一女两名舟子掌船。画面远景是植被茂密的水岸,略有山丘起伏之态。天空中则有圆月一轮。结合《赤壁赋》的内容来看,这个图像是杂糅了前后两篇而成,而非与碗上所题写的《后赤壁赋》对应。实际上碗、杯、盘、笔筒这些图案纹饰横向展开的器型,所绘的苏轼游赤壁图都大同小异。以一套图像应对两套文本,而且图像画法形成较为固定的套路,好处在于能大大节省瓷器生产过程中表面纹饰绘制时间和人力资源。

赤壁赋瓷这种图文结合的样貌,与晚明时期“文字瓷”的新动向密不可分。文字瓷的出现很早,起先只是以个别字或短句点缀瓷器表面装饰。从晚明开始,瓷窑开始注意题文的文学性,并摹仿文人画和书籍插图的构图,将题文的位置和视觉美感纳入纹样设计的考量。17世纪下半期,文字瓷迎来了另一高峰,即纯文字的书法瓷,晚明的图文结合式样逐渐趋于式微。文人的审美趋向和好恶,可以说对文字瓷的演变起了很重要的作用。

不过有意思的是,赤壁赋瓷并非供文人清赏把玩的案头精品。目前存世的赤壁赋瓷,多为粗劣之作——瓷胎厚,底足粗笨,釉色发色不纯,绘制纹彩的笔触潦草,题文的书法也良莠不齐。明末清初的小说《醒世姻缘传》中有一回写道,狄周“遂问那主人家借了一个盒子,一个赤壁赋大磁碗,自己跑到江家池上,下了两碗凉粉,拾了十个烧饼,悄悄的端到下处”。狄周是小说主人公小官僚狄希陈的管家,只是普通的社会中下层人士。显然,在当时,至少有一些赤壁赋瓷碗是为狄周这样的普通人日常饮食起居所用,售价也不会太高。可以看出,赤壁赋瓷并非是集“诗书画”三绝于一体的高雅摆设,反而是平常人消费得起,磕磕碰碰也不会心疼的日用品。

现今,赤壁赋瓷广泛分布于世界各地的博物馆、拍卖行和私人收藏。仅海外的博物馆,就包括伦敦大英博物馆、荷兰阿姆斯特丹国立博物馆、荷兰莱瓦登博物馆、德国柏林东亚艺术博物馆、德国德累斯顿瓷器馆、土耳其伊斯坦布尔的托坎普宫、日本东京国立博物馆、新加坡国立博物馆等重要的瓷器收藏机构。

赤壁赋瓷在西方的鉴赏和研究经历了一个漫长的过程。20世纪早期的海外瓷器研究各方掣肘:收藏机构信息交流不便,瓷器图片的珍贵稀缺,在认知上也存在错误和漏洞。这些因素都导致研究者们对常见于赤壁赋瓷上的永乐款识过于盲信。赤壁赋瓷长期被认定为明早期制品,直到20世纪60年代,第一位对赤壁赋瓷器进行系统整理的学者斯布里格(Arthur Spriggs)才对此做出了质疑和纠正。现今普遍得到认可的看法是,赤壁赋瓷器最早的出现时间不会早于万历年间,其生产的高峰期是17世纪初到康熙年间。

赤壁赋瓷在当今世界各地的广泛分布,与历史上的瓷器外销贸易密不可分。从17世纪初期开始,赤壁赋瓷就借助航海贸易渠道行销海外。赤壁赋瓷的外形、釉彩和装饰与内销的瓷器没有很大区别,这样一类为中国国内消费者生产的瓷器,何以走出中国呢?在这个过程中,又有怎样观念上的碰撞?

要回答这些问题,首先需要谈一谈赤壁赋瓷走出中国的“足迹”。第一个“足迹”在新加坡南部海域的“哈彻号沉船”上,这艘沉船得名自打捞者哈彻船长。1980年,此人对一具17世纪沉没的帆船进行了商业打捞,出水25000件瓷器货物。在这批货物中,就发现一件赤壁赋瓷碗,碗口直径16.5 厘米,制作颇为粗糙。碗身上的图案笔触草草,题文字迹也颇为稀疏,每列仅8字,是《后赤壁赋》的节选。

目前不能精确断定“哈彻号沉船”沉没的时间,原因一方面是缺少对该船的历史记载,另一方面在于商业打捞对考古证据造成了一定程度的破坏。根据船货中有年份款识的瓷器判断,沉船日期不会早于1643年。当然,沉船时间不能说明船上运载的瓷器的生产时间,因为贸易船只也偶尔会搭载古董瓷。不过,沉船上这一大批形制款式各异的瓷器多与1643年至1644年荷兰东印度公司的订单样式相似,绝大多数为景德镇出产。综合推断,该船可能是前往巴达维亚(今印尼雅加达)或万丹(今印尼万丹)行销货物的中国商船,1645年前后失事在航路上。在这之后,由于南下的清军对景德镇地区的控制,景德镇至沿海地区的贸易趋于萎缩,中国商人很难再装船出海。“哈彻号沉船”上发现的赤壁赋瓷碗证明,在明朝的最后几年,赤壁赋瓷已加入外销瓷的行列,被从中国贩运到东南亚的贸易港口。

第二件赤壁赋瓷“足迹”是2004年南海海洋考古公司打捞的一艘古代沉船。这艘船位于现今马来西亚登莪岛(Tenggol)与马来西亚半岛之间海域,通称“万历沉船”。但它实际沉没时间约为崇祯初年,较之“哈彻号沉船”早十余年。“万历沉船”出水的7000多件瓷器中,有一件赤壁赋青花瓷盘残片。残片约有原物的70%,是一件典型的“克拉克瓷”(kraak)。克拉克瓷这个词源自荷兰17世纪初期武装劫持了两艘名为克拉克(carrack)的葡萄牙货船。荷兰人随即将含有大量瓷器的船货运抵阿姆斯特丹拍卖。瓷器拍卖获得了惊人的利润,造成社会轰动,克拉克瓷也随之成为流行语。瓷器鉴藏研究所说的克拉克瓷,是指明末清初中国制造的专供出口欧洲市场的一类瓷器,大多为青花彩,形制以盘、碟和壶居多。克拉克瓷的装饰纹样是迎合欧洲口味的产物。以瓷盘为例,其突出特点是留白少,饰以繁密的花纹和图样。一般正中心会有一个大的图像,四周放射状围有6到8个小图像,即所谓的“开光”,开光内也绘满各类装饰性的图样。

“万历沉船”这件克拉克瓷盘,较之福建漳州出产的廉价瓷来说质量较高,可能为景德镇出产的品质稍次一等的瓷制品。盘心直径23厘米,正中圆形主图像四周围有两圈如意纹装饰,四周有八个开光。中心图案里的扁舟和乘客很小,更多空间则留给自然风景。清晰准确地表现或指涉“苏轼夜游赤壁”这个主题变得不再重要,重要的是表现

“几个中国人在优美的风景中泛舟水面”这个场景。为了强调“中国风格”,瓷器画师甚至在远景处增添了一座高耸的宝塔,因为在17世纪欧洲人对中国的描绘中,宝塔总是不可或缺的中国地平线上的标志性建筑。

“万历沉船”的船体特征与当时往来亚欧从事贸易的大型葡萄牙船完全不同。它非常小,可能是葡萄牙人在印度半岛西岸的贸易港口果阿(Goa)所造,用于往来于中国澳门、广州与东南亚、南亚地区。这艘船在广州装船出港后,行至马来西亚附近海域不幸沉没。如果说荷兰商人只能在中国大陆以外的台湾和巴达维亚等待中国货船抵达,葡萄牙商人则在广州和澳门拥有较大的贸易自由度。他们对运输什么货物,也有更高的选择度。这件克拉克赤壁赋瓷盘,很可能是葡萄牙商人主动选中的一个瓷器品种。当然,也存在一些船货会行销东南亚市场的可能。不过我们基本可以肯定,大部分货物会在港口重新装船,然后销往欧洲。至少这件赤壁赋克拉克瓷盘的外观特点说明,它的最终销售目的地是欧洲市场。它也显示出中国的瓷窑在瓷器制造方面改造传统式样的弹性。

除以上两件考古发现以外,赤壁赋瓷也在其他地区留下了踪迹。在印度的德里兴建于1538年的“旧堡”(Purana Qila),出土了赤壁赋瓷碗的碎片。在16世纪中期,那里先后居住着印度北部苏尔帝国的皇帝舍沙尔(1472—1545)及其继承人。在埃及开罗附近的福斯塔特(Fostat)也发现过赤壁赋瓷碎片。福斯塔特是埃及阿拉伯化之后第一个都城。然而13世纪后,福斯塔特逐渐荒废,成为垃圾堆积场。因此所发现的赤壁赋瓷碎片可能是瓷器破碎后,作为垃圾被丢弃在那里。赤壁赋瓷烧制的高峰是17世纪。可以想见,在当时,南亚次大陆的腹地和中东地区已经可以获得此类产品。旧堡和福斯塔特均地处内陆,所以考古发现的这两件赤壁赋瓷器必然经过地区内部的陆路运输。在海路之外,陆路是必不可少的贸易渠道,也是商品到达终端消费者的必经途径。

赤壁赋瓷器到达欧洲后,又是怎样被看待和理解的呢?

1627年,法国17世纪静物画家雅克·林纳德(Jacques Linard,1597—1645)绘制成一幅油画,能够帮助我们找到一些答案。这幅题为《五感》(Les Cinq Sens)的静物画,细腻精准地描绘了窗边两张桌子上的众多物品。画面右下方,画有一只满盛柠檬、石榴等水果的圈足大青花瓷碗。碗身上似乎写有大段的文字,还绘有一条方形顶棚的小舟、舟上有乘客和舟子。我们可以确定,这只瓷碗就是一件赤壁赋瓷。林纳德的这幅画,是我们得以透过当时欧洲人的眼睛看赤壁赋瓷的一份宝贵资料。

林纳德的画证明,至晚到1627年,赤壁赋瓷器已经登陆欧洲。其时,荷兰的东印度公司已经过20年苦心经营,尽管没有在中国大陆沿海如愿建立口岸,但通过在东南亚的转口贸易,大获成功。公司源源不断地向欧洲行销茶叶、瓷器、丝绸、漆器等中国产品,获取巨额利润,阿姆斯特丹也一跃成为欧洲大陆最大的中国商品销售地。荷兰当时的邻国法国则没有直接开展与中国的海上贸易,宫廷和上层贵族只能通过荷兰间接获得中国货。此外,在巴黎的圣日耳曼(Saint-German)和圣罗兰(Saint-Laurent)也形成了大型中国商品市集,而林纳德恰恰居住在巴黎的圣日耳曼区。1627年第一幅有这只碗的静物画被创作出来时,林纳德已在巴黎上层人士中享有相当的名望,经济收入有一定保障,能够负担得起搜求中国瓷器的花销。如此推测,他所描绘的这只瓷碗在17世纪20年代初制造出来后,很快就被纳入荷兰人的航海贸易,被运抵阿姆斯特丹。在那里,法国的瓷器中间商或拍卖行将它贩运到巴黎,再被画家林纳德从巴黎的市集购得。

林纳德随后另有两幅静物油画中出现这只赤壁赋瓷碗的身影。一幅作于1638年,同样题为《五感》。赤壁赋瓷碗这次占据了画面醒目的正中位置。画中的瓷碗里摆放着桃子、葡萄等水果。碗身上除题文之外,图绘部分可以辨认出船上除舟子之外还有三人围坐在一起,舟身中间偏左的部分立有一旗杆,上方有旗帜迎风招展。另一幅为作于1640年的《中国碗与鲜花》。画家这次将赤壁赋瓷碗作为主角来描绘,画中除瓷碗和碗中怒放的各色鲜花之外别无他物。垂下的花朵的缝隙间,显露出碗身上一部分图案和若干“文字”。

与同时代的荷兰画家殊为不同,17世纪的法国画家很少在静物画中表现中国瓷器。林纳德显然是个例外,他对这只赤壁赋大瓷碗似乎青睐有加。一只中国瓷碗离开原产地后已身价倍增。林纳德将这只本用来盛放凉粉烧饼等日常餐饭的瓷碗,与波斯地毯和珍贵的金属餐具摆放在一起,并用极其精细的笔触加以描绘。这些都说明,他认为这件中国瓷器值得投入时间精力去观察、玩赏,以至于用画笔仔细记录下来。

林纳德的画作表现的是静物画的一个固定主题。所谓“五感”,即听、味、嗅、视、触觉,静物画家用物品表现或指代这五种人的感官活动。在林纳德笔下,赤壁赋瓷碗盛放的酸甜可口水果,代表味觉。由于瓷器不易得,加上这种器皿精美的外观和易碎的特质,静物画中的瓷器往往带有世俗的欲望、欢愉转瞬即逝等寓意。林纳德笔下的赤壁赋瓷碗亦然。他的这一系列画上琳琅满目的“物”,旨在激发观者的感官享受,同时也含有“物欲带来狂喜,狂喜之后是虚无”的道德训诫。有趣的是,静物画的流行与欧洲从中国进口瓷器的贸易繁荣基本上保持同步,在17世纪初走向兴盛,在18世纪初衰落。静物画在17世纪的迅速发展,本身就是商业、农业繁荣,商人阶层地位上升,奢侈享受大兴的产物。

林纳德所描绘的赤壁赋瓷碗显示出“中国热”兴起的早期征兆。“中国热”发源自中国商品在欧洲的销售,以及有关中国的知识在欧洲的传播。在来自神秘东方国度的物品,以及各类有关中国的出版物和小道消息中,欧洲发现了一个理想的东方:那里的人性格随和,常常在安静的楼阁里悠哉游哉,与大自然融洽并存,沉湎在无伤大雅的消遣中。赤壁赋瓷器的图案显然符合这类想象。在当时的欧洲人看来,这些瓷碗的图绘更像是中国博学之士泛舟江上纵情欢乐这样一个单纯而令人愉悦的画面。

表面上看来,欧洲人不懂汉字,会导致写有汉字的瓷器不好卖。但赤壁赋瓷已告诉我们,答案远非这般简单。

1623年,荷兰东印度公司的毛瑞特斯(Mauritus)号远洋船,自公司控制的重要贸易港口巴达维亚返回阿姆斯特丹。一份货物票据显示,船上所载的63931件瓷器货物中,有一批被票据记录称为“文字杯”的瓷器。三年之后的1626年12月,斯希丹(Schiedam)号运载着12814件瓷器货物,以同样的航线驶向阿姆斯特丹。票据显示,这次船上有“500只题有中国文字的大杯”,以及300只有文字和龙纹图样的小杯。荷兰商人保留下来的这些文档显示,他们是在有意识地运输、经销文字瓷。

整个17世纪荷兰都在努力尝试打开中国的通商渠道,但始终没有成功,因此只能徘徊在东南亚等外围地带。中国商人会在冬季季风向东南方向吹去时,将货物运抵东南亚港口。上文提到的“哈彻号沉船”就是在这个航程中不幸失事的。等待在东南亚的荷兰东印度公司商人则会对货物进行挑选,再次装船后运送回国。斯希丹号也印证了这种在中国本土之外进行交易的贸易模式,船上的货物采购自位于泰国南部的北大年、宋卡(位于泰国南部)和东印度公司总部所在地巴达维亚。

目前暂时不清楚这两份档案中记录的“文字杯”是否就是赤壁赋瓷,不过这些档案至少提示我们一个理解赤壁赋瓷贸易和消费的方向:对当时的欧洲市场来说,赤壁赋瓷除了是绘有中国的文化精英在水面上游船享乐景象的瓷器之外,瓷器上的汉字题文同样引人注目,可能是瓷器获得收购、销售和消费的重要因素。

关于这一点,林纳德的画作也能透露一些信息。对一位静物画家来说,不难避开描绘瓷碗上自己不懂的文字,专注描绘碗上的图画。但林纳德并无此意。在时间跨度长达10余年的3幅画作上,他都有意再现这只大青花瓷碗“图文结合”的装饰式样。尽管不通汉字,他仍极力摹仿汉字的外形,在画布上进行仿写,并细心地保持字与字之间的距离。他“题写”的文字,乍一看上去,几可乱真。林纳德的仿写,折射出画家以至整个欧洲社会对中国汉字的极大兴趣,这方面的兴趣也极有可能是在中国本是低廉商品的赤壁赋瓷器得以进入欧洲消费市场的缘由。

经过一段时间的贸易和传播,到18世纪晚期,赤壁赋瓷已能够跻身当时欧洲著名瓷器收藏家、萨克森选帝侯及波兰国王奥古斯特二世(Augustus the Strong,1670—1733)的收藏。居住在德累斯顿的奥古斯特二世对瓷器收藏热情极大,不仅蓄积了超过两万件亚洲瓷器,还辟专门的名为“日本宫”(Japanische Palace)的宫殿来展示自己的亚洲藏品和本土迈森制造的瓷器产品。1721年,在他瓷器收藏的盛期,制作了一份藏品清单。奥古斯特去世后,他的继承人并不重视这批瓷器收藏。备受冷落的亚洲瓷器被挪放至宫殿地下室。不过,1770年至1779年间,一份新的藏品清单被制作出来,对1721年的记录作了更新。

根据第二份清单,奥古斯特二世拥有两件赤壁赋瓷,编号分别为P.O. 4220和4221。在清单中,它们被称作“深蓝色釉金色中国字”瓷(Zwey Stuck dunkelblaue Glacieren mit goldener chinesischer Schrift)。这是两件洒蓝釉底笔筒,图案和题文以金色釉上彩的方式呈现,视觉效果华贵典雅。这种类型的瓷器,在当时售价远高于普通的青花彩瓷器。此外,奥古斯特二世还收藏有两件青花釉下彩赤壁赋瓷碗,编号为P.O.3728和3729,图案和大小都非常近似本文开头提到的藏于荷兰国立博物馆的那件。从风格推断,两件赤壁赋瓷碗的制作年代早于两件洒蓝底笔筒,是17世纪上半叶的产物。它们不晚于1721年进入国王的宫廷收藏,在此之前可能辗转于欧洲的瓷器藏家或古董市场。

奥古斯特二世个人有数个收藏途径。其一是萨克森地区的瓷器商人,他们经销从荷兰拍卖行购入的瓷器货物。其二是受国王调遣的宫廷人士,他们利用在荷兰公干的机会为国王购买瓷器,或他们的藏品有时也被国王直接收购。另外国王自己也会直接给出瓷器订单。他所收藏的几件赤壁赋瓷器究竟是从哪个渠道所得,已不可考。但可以肯定的是,对他的东方瓷器收藏事业而言,大陆最西端与中国有海运直接往来的荷兰意义非凡。

出产于中国景德镇和其他沿海民窑的赤壁赋瓷器,在17世纪经由蓬勃发展的海上瓷器贸易,经葡萄牙、荷兰商人之手被出口到欧洲,其中尤以阿姆斯特丹为重。其后又通过大量不知名的中间商人在欧洲境内分销,进入画家林纳德这样富裕市民的收藏,以及奥古斯特二世这样地区统治者的宫廷收藏。赤壁赋瓷器的生产和外销,既随着整个瓷器外销贸易的发展趋势潮涨潮落,也有作为文字瓷的特殊性。18世纪中期后,由于中国本土“图文结合”的瓷器样式开始走下坡路,外销瓷进入更迎合消费市场口味的订制瓷阶段,赤壁赋瓷也逐渐在外销贸易中难觅踪影。

(作者为荷兰莱顿大学区域研究所博士)