本报记者 赵征南 通讯员 耿仁东

日前,记者来到烟台,对我国首个海下金矿的相关勘探、开发机构以及有关专家进行了采访。

一年多前,山东省第三地质矿产勘查院对外发布消息称,该院在烟台莱州三山岛北部海域探获资源量达470多吨的金矿床,为中国国内目前最大的金矿。要知道,储量20吨以上即为大型金矿,50吨以上即为特大型金矿。

然而,金矿的后续勘探开发情况,却一直没有媒体跟踪报道。不少人肯定想知道,“全国首个海上发现的金矿”是如何发现的? 人们更想知道,隐藏在海床下的“海底金山”将来该如何被“捞”出水面? 我们将为您一一解答这些谜题。

用陆地找金理论寻浅海金矿

三山岛,因境内有三座山头而得名,古时为浅海岛屿,后来与大陆逐渐相连,如今是莱州市区正北25公里开外的一个半岛。莱州港、海鲜和黄金,是当地最响亮的三张名片。

“新的特大型金矿的发现,当时在三山岛炒得十分火热,几百吨的大金矿,值多少钱啊。”不过,从小就在三山岛生活的快捷酒店老板王军至今想不通,都说有山才有矿,海底怎么可能有这么大的金矿呢?

很早以前,三山岛金矿开采就在全国出了名。上世纪60年代,顺着三座山头下方发现的金矿露头(地质名词,指地层、岩体、矿体等出露于地表的部分,矿产露头是重要的找矿标志之一),山东地质人员发现了三山岛金矿,后来多家勘查单位又陆续在三山岛一带发现了新立、西岭等金矿。

“其实,真正的海域成矿理论,我们并未掌握,而且我们暂时也不具备在深海中找寻金矿的技术和能力。”三山岛北部海域金矿详查项目负责人张军进笑着说,“我们依旧以陆域成矿理论为基础,根据‘由浅及深,从已知到未知’的原则,结合海底实际,找到了陆地矿脉在浅海大陆架下方的延伸。”

坐在记者面前的张军进,由于长期野外工作的风霜洗礼和跌打滚爬,未满四十却满头华发。但只要谈起找矿工作,饱经沧桑的面孔中立刻释放出兴奋。

对于“耕海探宝”的成绩,他说:“这不是我一个人能做的,也不是我们一代人做的,而是上世纪60年代至今,至少在三代人的努力下,金矿勘探的‘蔚蓝梦想’才得以实现。”

“老一辈当时心有余而力不足。资金投入、勘查技术能力(物化探)、施工能力(钻探)是找矿必备的三条要件,可在当时的经济技术条件下,一条也不具备。”张军进说。

当东风送春,当代地质人终于有了在海上施展拳脚的机会。

国家放开民营资本进入矿产资源开发后,大量的资金涌入。2012年,三院中标瑞海矿业“山东省莱州市三山岛北部海域金矿”项目地质、钻探部分,项目合同额2.17亿元,张军进担任项目经理。一场规模空前的海上勘查大会战开始了。

闪闪发光的不一定是金子

三山岛北部海域金矿属于岩金矿床。对岩金矿而言,一般先要对岩体、地层构造等有一个基本地质认识;然后通过各种地质勘察技术方法确定哪个地区或地段具有金矿可能形成的有利地质构造条件;再在有金异常的地段按地质规范工作,揭露异常源;最后才是钻井验证。

综合前人研究成果,张军进认为,胶东的金矿矿床属于受断裂构造控制的有幔源流体残余的中温热液脉型金矿床,即胶东金主要来源于上地幔而非地壳,成矿作用受构造———岩浆热事件控制,上地幔金受岩浆影响活化并随其携带上升至地壳参与成矿,而三山岛北部海域金矿应属此类。

“如此一来,我们就明白金从哪里来,即上地幔;也知晓金往何处去,即断裂蚀变矿化带。所谓蚀变,是在热液成矿过程中,近矿围岩与热液发生化学反应而产生的一系列物质成分和结构、构造的变化。”海上项目副经理邹键说,“要确定找矿靶区,就得综合使用电法、磁法、地震、元素分析等物理及化学勘查方法,寻找‘异常’。”

“在海底环境,物、化探等勘查技术方法要想取得好的找矿效果并不容易,因为所获取的有关信息由于探测距离的加大或者环境改变 (相对陆地) 很可能‘失真’,为勘查增添了难度。”中国黄金协会理事、中国地质大学(武汉)资源学院教授曹新志说。

在断裂蚀变带中,技术人员要如何找到金呢?“首先要找到一些矿物学找矿标志。在胶东地区的已知矿床中,金矿化强度与黄铁矿化呈正相关,黄铁矿是金的主要载体矿物。由于黄铁矿的硬度、晶胞参数较大、反射率低,足以成为找矿标志。”邹键带记者走进地矿三院博物馆,一块闪闪发光的矿石吸引了记者注意。

“哇,这么大的金矿石。”记者说。

“不,这是黄铁矿,闪闪发光的不一定是金子。”邹键笑着说,“表面那些能看见的、发光的是黄铁,金一般要用显微镜才能看到,像那些肉眼可见的‘狗头金’,实在太罕有了。金很少独立存在,一般以黄铁矿、方铅矿、闪锌矿、黄铜矿等为主要载体矿物,住在它们的身体里。”

再往前走,记者看到了一条破碎的、发灰发绿的岩芯。邹键表示,这是黄铁绢英岩化破碎带蚀变岩,一种由黄铁矿、石英、绢云母等组成的蚀变岩石,灰绿色是黄铁绢英岩化后的结果。“这就是我们在海底要找的东西。”他说。

上述一切都还只是猜测。预测再精准,最终都需通过钻孔来验证。

项目组先在最可靠的2号靶区中心位置布设钻孔,见矿后按由疏到密的原则,渐渐扩展。“我们刚开始简单地按照‘由浅入深’的理论,浅部见矿后,根据预测得出的地下矿体与平面所呈倾角,调整钻孔位置向深部追索,却没有任何发现。是角度算错了,还是矿体在深部的倾角发生了变化甚至反倾? 我们依此调整方案,却依然无解。”邹键说,“当时非常困惑,为什么不见矿呢?”

后来,项目组发现,在-400米至-1000米处,破碎带构造突然变陡。这是不是矿脉中断的原因? 他们想到了具有类似成矿条件的焦家式金矿,以及它所呈现的“阶梯式”空间分布规律———金矿在倾斜方向上主要沿控矿断裂倾角变化的平缓部位和陡、缓转折部位聚集。

依照“阶梯式”进行调整,项目组实现超93%的见矿率。

从工具厂到海洋装备公司

海洋地质装备公司副经理宋宝杰说:“过去,我们地质队工具厂就是简单地做一些钻探零部件的制造和维修;现在不仅能独立制造钻井平台,而且从平台设计、加工、运输、安装到海上施工技术与管理上,都积累了丰富的经验。以探寻海底金矿的简易平台为基础,我们研发出新型大陆架钻探平台———‘探海1号’系列拼装式插桩海上钻探平台,可根据施工要求,自由组合平台构件、灵活增减作业面积、升降平台高度,它目前正在国家南黄海大陆架科学钻探工程中担当重任。”

“进步,都是被逼出来的。”地矿三院副总工程师陈师逊表示,浅海大陆架钻探在国内几乎是空白。他们曾经尝试使用专业石油钻井平台做浅海金矿的钻探,但一打听价钱,租一次要5000万元,远远地超出了预算,而且石油平台更适合深海而非浅海,只能放弃。

他们也曾设想,能否使用更为经济的勘探船钻进,但勘探船因抗风浪能力弱、无法深钻的弱点很快也被放弃。

别人的都不合适,那只有自己造。

海上钻探项目副经理丁建周介绍,浅海简易钻井平台从构思到使用,有过两次重大的改动。“最开始,甲板由三个箱体组成,浮在海面上,这种设计移动运输时较为方便,但显得较为笨重,安装需要一个星期,比较容易受到风、浪等侧向力的影响,于是我们将甲板整合成一个平面,抵御侧向力,安装最快半天不到即可完成;之后,考虑深部钻探,我们利用高强度材料,对整个平台进行了加固。”他说。

周期短,则必须规模大。丁建周回忆,钻探时沿海布满了“红螃蟹”———最高峰期开动机台52台,搭建海上钻井平台67架次,施工人员最多时达1000余人,海上钻孔最深近2000米。(如底图)

星罗棋布的平台如何乖乖地待在海面上呢?安装的第一个难题是定位。海上没有参照物,风浪袭来,偏移几十米一点感觉都没有,因此需要反复定位。第二个难题是插桩。平台靠插在海底10多米深的9个钢桩支撑。“最开始,接口处仅有连接件固定,并不稳定。后来,我们将接口两端由平面改成一个突出、一个凹陷,外面再加上连接件,一起受力,更加稳定。”陈师逊说,“为找矿而钻探是痛苦的。因为找矿需要找断裂带,钻探则最期待地层稳定单一,最‘恨’破碎地层。”

“由于简易平台只有108平方米,装上钻机后基本没有多余的空间,只能在边角处搭一个临时风雨棚供工人躲雨休息。平时上下班都是坐着小渔船往返于平台和陆地之间。作业时夏天极晒,秋天极冷,吃的只有老三样———方便面、火腿肠、煮鸡蛋。”丁建周回忆,2013年9月,项目组辗转于海上平台编录岩芯,平台最远离岸3.5公里,行驶间,风浪骤至。他们在惊魂未定中爬上平台。原以为很快就会风息浪停,没想到一等就是两天三夜,小船进不来,人出不去,只有等待。夜间,钻工们“抱团取暖”,用塔衣避寒。

中科院院士许志琴在考察“海底金山”项目时表示,海上钻探的成功实施标志着我国地质工作已从大陆走向海洋,我国已从地质大国向地质强国迈步。

新的重大发现“是采是留”?

王军告诉记者,去年从春至秋,仍有大量的钻井平台泊在三山岛北部海域进行作业。他不明白,既然资源量已经在一年前公布,为何勘探工作仍在继续?

“专业术语叫探矿增储,简单来说就是多探一点。”邹键解释说,在最初的勘探过程中,考虑时间和经济成本,钻井的密度是有限的,可能会错过一部分矿床,增储工作会根据科学评估,在未钻进的点加设、加密钻井。比如,先前在见矿钻孔远端400米之外的钻进工作中没有任何发现,但或许在200米外钻进就能见矿,如此,矿床就会被进一步“拉长”。

随着科技发展,地球上那些赋存条件好、埋深较浅、容易开采的矿产资源已经被大量地开发利用。“在我国,经过数十年的高强度开发,开采成本低廉、技术要求不高的陆地浅表资源已非常有限。浅海大陆架矿产资源,毫无疑问,提供了一种新的找矿出路和方向。”曹新志说。

三院副院长丁正江认为,在陆地矿产资源面临枯竭之时,三山岛北部海域找金开创了国内近海大规模找矿的先河,由陆地进入海域勘查找金,在岩金勘查领域具有划时代的意义。“我们对海洋矿产认识太少,造成这种认识上的差距的根本原因还是目前陆地仍有浅表资源可供开采。我们必须未雨绸缪,加深对海洋的了解。只要解开认识上的禁锢,浅海矿产资源开发的前景是非常光明的。”他说。

“对于浅海矿产资源的勘探,我是支持的。毕竟增加资源储备对国家而言有好处,但是对于开采,应当具体案例具体分析。”曹新志告诉记者,如果未来海下金矿的开采深度超过1000米,那么不仅涉及海水下采矿本身的困难,还涉及深部采矿的有关难题。“金属资源的开采和油气资源的开采有一个最大的不同———人要下井,安全是第一位的。”他说,“开采难度提高,成本就会增加,陆地上的矿产到了海下可能品位要有提高才有开采价值。在决定开采前,一定要综合考虑成本控制和国际金价浮动等因素。”

而烟台市国土局地勘科郝勇勤则给出了另外一种思路。他说:“长久以来,黄金产业都是烟台的支柱产业,随着我国发展模式从资源消耗型向环境友好型转型,黄金产业的不可替代性正在逐渐减弱。过去,一家矿山企业的效益决定着一个乡镇的命运,企业即便可能带来环境风险,也会受到各方的欢迎。不过,如今可能远远赶不上低污染、高利润的高新技术产业的受欢迎程度。此外,在国际金价低迷之时,扩大金矿开采量有可能让金价进一步下跌,经济上是有风险的。”

“采矿必须严格根据规划安排,目前,探矿权和采矿权的审批总体上是趋紧的。”郝勇勤认为,与其冒着破坏海洋环境和降低金矿产业效益的风险,不如让资源继续沉睡,把它们完整交给子孙后代,待日后时机合适再行开采。

专家访谈

海底“捞”金容不得一丝懈怠

知道海下有“金山”,怎么才能从海底把金子采出来呢?“三山岛北部海域金矿是我国首个海上发现的金矿,不过,这还不是首个实现海底开采的金矿。随着时间的推移,最初在陆地开采的三山岛金矿采得越来越远,已经采到海底矿脉,在部分矿区实现海下开采。”根据三山岛北部海域金矿详查项目负责人张军进张军进提供的线索,记者来到了山东黄金集团三山岛金矿采访。

海底开采最关键是防水

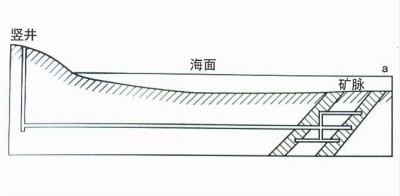

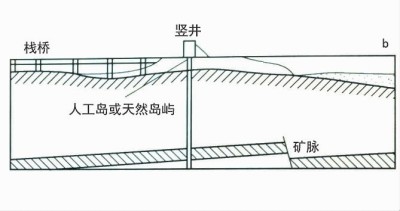

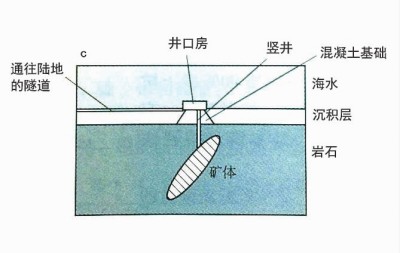

三山岛金矿有关专家告诉记者,三山岛金矿海下部分开采借鉴陆地开采工艺,同时结合海洋环境,采取“岸上打竖井,通过海底巷道开采”开创海下金属矿床安全高效开采先例。

“从一开始,安全就成为海底开采的头号攻关课题。”曾参与三山岛金矿海底开采项目研究的中南大学资源与安全工程学院教授刘志祥告诉记者,海底开采过程中,上覆岩层发生受限张弛、变形、下沉,同时岩层内节理裂隙扩张、延伸,这一方面容易让顶板岩层变形失稳、另一方面也容易让海水渗透至井下,引发突水安全事故。因此,一定要重视海底开采的特殊性。

“海底开采最特殊的就一个字———水,最大的技术难点在于如何防止海水向采矿工程内部入侵。”同样参与该项目攻关的中科院地质与地球物理研究所研究员马凤山说,“变形、塌陷、突水是海底采矿最大的安全隐患。采矿工程要避免出现直通海底的突水通道,也要避免因变形、塌陷引发的矿坑突水。而前两者与水密切关联。”

专家表示,为防范突水事故的发生,金矿采取了预留矿柱、胶结充填、加强水文地质监测等应对措施。

为何要预留海底安全防水矿柱,而不是一并开采?马凤山给出了答案。“从海面到采矿区,有海水、第四纪沉积物、海底基岩,一般海水和第四纪沉积物可以看做统一水层,而海底基岩则是相对隔水层。作为海底基岩的一部分,矿体和上覆含水层之间可能只有数米的隔水带。如果我们在采矿区上方预留出一定厚度的矿体,其实相当于加厚了隔水带,从而降低了海水渗透进入采矿区的几率。”他说,“通过模拟实验和科学计算,在三山岛金矿我们得出的海底极限安全矿柱厚度是40.4米,再薄,就可能发生大范围的海底变形和塌陷。为了保证安全,我们预留的矿柱达到了极限厚度的4倍,为160米左右。”

采得越深海底矿井越安全?

在采访中,三山岛金矿的专家向记者透露了一种观点:海底开采过程中,随着开采深度的继续加大,突水发生的概率越低。“-600米以下,都不会有问题。”他说。

“理论上来说是如此,开采得越深,作业面和基岩的距离越远,扰动更小,更安全。”刘志祥说。

马凤山则相对谨慎,他说:“毕竟采矿从上到下是一个开采系统,不管多深,下方的开采对上方的扰动都不会消除。”

三山岛金矿海底开采所使用的陆地打竖井挖巷道通至海底方法,是不是海底金矿开采的唯一方法呢?由陈玉民、李夕兵等专家所著的 《海底大型金属矿床安全高效开采技术》 一书中还给出了浅海海底基岩中固体矿床开采的另外两种方式,即“利用人工岛构筑竖井”和“海底预置隧道———封闭式井筒开采”。

刘志祥认为,具体使用哪一种方法,需要根据矿床离岸的距离、海水的深度、矿床的深度等因素,综合考虑操作安全和经济成本进行选择。

三山岛北部海域金矿会使用哪一种方法呢? 日前,记者沿着渤海海岸,从莱州港向东北前行,找到了金矿勘探的出资方瑞海矿业公司。公司办公室有关负责人告诉记者,未来的采矿应该先从陆地打竖井,在一定深度下再往海底打平井,和三山岛金矿的海下开采方法类似。“采到金矿石还早着呢。先要等审批,之后光是打1000多米的竖井就要差不多四年的时间。”他说。

“即便是目前的陆地打竖井挖巷道的海底采矿技术,我认为依旧难言成熟,毕竟,除了三山岛金矿,它没有在不同地区、不同地质条件下验证过,也有待进一步改进。”刘志祥说,“就拿充填来说,目前只充填采空区,可为了进一步开采,巷道却不能充填。随着时间的推移,这会不会对安全造成影响?”

“目前的海底开采技术是成熟的。在推广时,可能存在复杂地质条件下成本提高的问题,但这都可以解决。”马凤山话锋一转,“技术推广容易,但‘安全第一’却很难人人做到。通过对采矿方法、回采顺序、采矿规模等方面的控制,目前来看三山岛金矿的变形和塌陷处于在一个较低的、安全的范围内。但是不是所有采矿企业都能坚守安全原则? 海底采矿重在安全,容不得一丝懈怠,政府相关部门也必须做好监管。”