本报首席记者 郑蔚

极光,是一种奇幻壮丽的自然天象。

近年来,在前往南北极探险旅游的游客中,总少不了国人兴奋的面庞。极光,是他们响应南北极召唤的美丽动因之一。

但是,夜空中绚烂的极光,在研究极地大气和空间物理的科学家眼中,除了美丽,还意味着什么呢? 今年春节前夕,中国南极科考第32次越冬队伍回国,其中就有在漫漫极夜中每天与极光为伴的科学家。

“极光是唯一肉眼可见的空间天气现象。地球磁力线对空间等离子体的引导作用,使极区成为空间环境的天然‘显示屏’,而极光则是空间天气神奇的‘动画’。对极光的综合观测,是各国极地科考活动中的重要科考项目,”中国极地研究中心极地大气和空间物理学研究室主任胡红桥研究员告诉记者。

他告诉记者,从1989年南极中山站建站起,中国就启动了这项研究,距今已有二十多年。在他们近5年来实施的“南北极环境综合考察与评估”专项考察中,极光的观测研究是重要内容之一。

“雪龙”号科考船撤离南极中山站的日子终于来到了。

这是2016年3月4日中午,停在中山站综合楼前机坪上的红色“卡—32”直升机旋翼刮起阵阵巨风,宣告前往几十公里外“雪龙”号南极科考船的最后一个航班即将起飞。

李斌至今记得,中国南极第32次科考队领队秦为稼最后一个登上直升机。直升机似乎有些恋恋不舍地缓缓起飞,秦为稼隔着舱门先是向他们挥手道别,然后双手握拳高高举起,“那意思就是:中山站就托付给你们越冬队员了!”

直到这时,“真的要在南极越冬了”的感觉才涌上李斌的心头。

“我不必苦等极光抵达,而是静候它现身”

2016年3月1日起,抵达中山站的李斌与度夏队员进行紧张的交接工作。虽然这是李斌首次参加南极科考,但他对极地生活并不陌生,这得益于他在瑞典皇家理工学院攻读博士学位时曾在北极圈内斯瓦尔巴群岛上的挪威科考站实习过。在中山站的头一个月,他完全沉浸在对新设备的熟悉、调试等紧张的工作中,等他稍稍定下心来,发现太阳已经不太能升起在冰盖上,转眼就进入南极的极夜。

李斌这批越冬队员总共19人,分为科研和后勤保障两大部分。由于南极冬季的气候条件极为严酷,所以负责发电、机械维修等后勤保障人员有12人;科研人员为7人,分别负责海冰和气象观测、地球物理观测,以及高空大气和空间物理学研究等方面。李斌负责高空大气和空间物理学观测,极光的观测是他的主要任务之一。

李斌每天的工作从检查高频雷达、多波段全天空成像仪、极光光谱仪、磁通门磁力计等十多套科研设备的观测情况开始,还要细心地下载所有的观测数据,做好多点备份。当极光将要发生时,他通过“太阳的高度角”(太阳与地平线的夹角) 来判断何时开启4套光学观测系统,在天气条件允许的情况下,只要太阳的位置低于地平线8度时,他就立即开机。通常,他每天工作到晚上12点,但在南极极夜最长的日子里,也就是6月21日仲冬节前后,他对极光的观测会从前一天下午2点持续到次日上午10时,近20个小时。

“听说您可以预报极光的发生,这是怎么做到的呢?”记者问。

“强烈的极光活动与太阳日冕物质的抛射关系十分密切,日冕物质被抛射后,它的运动速度非常快,日地间卫星曾观测到超过1000公里/秒的电子流,这速度是平常太阳风速度的2倍,只要我们用仪器观测到日冕抛射现象,就可以对极光的发生进行提前预报。”他说,“不仅如此,位于日地间引力平衡点的太阳监测卫星ACE,更是像地球的守门员一样,为我们实时监测太阳风所带来的高能粒子流、等离子体的密度和速度等信息。ACE卫星发出强烈太阳风到来的信息几十分钟到数小时后,地球南北极高空就会对太阳风的到来作出反应,其主要表现就是强烈极光的出现。太阳风抵达地球南北磁极上空后,还会引发地磁场的强烈变化,所以磁通门磁力计等设备也会近乎实时地告知极光的出现。所以,我完全不必在寒夜中苦等极光的抵达,而是静候极光的现身。”

“气温—44.5℃,那是彻骨的冷”

“近年来,国家对极地科考投入了大量经费,中山站的硬件条件和过去相比有了很大改善。”李斌说。

互联网已经接入了中山站,让越冬不再意味着“漫漫长夜与世隔绝”。在中山站,越冬队员可通过互联网收看视频节目、和远方的亲友视频通话,一解思念之愁。

联通已在中山站建了基站,越冬队员使用联通手机拨打上海的电话,按市话收费;拨打国内其他城市电话,按国内长途计费。这让从国内多个省市汇聚而来的越冬队员获益多多。

在中山站综合楼的一楼,有一个标准的羽毛球场,“我们站长汤永祥经常带我们打羽毛球,”李斌特别满意的是,“羽毛球场是木质地板噢。”

伙食和过去相比也有了很大的改善。虽然“雪龙”号回国后不久,新鲜的叶菜就没有了,后来土豆也没有了,“但我们这次国内带来的红富士苹果特别好,一直供应到越冬结束。听说过去越冬队员的方便面都是限量供应的,而现在肉制品管够。在综合楼一楼还有个小温室,可以种植水培蔬菜。”他说。

水培蔬菜由身兼多职的站医陈俊负责浇灌。“我们的水培蔬菜有生菜、黄瓜、茼蒿、西红柿、南瓜、香菜、香葱等十多种,”陈俊在电话里告诉记者,“黄瓜和生菜长得最快,生菜一周可出产2-3公斤,给大家炒一盘,或涮火锅吃。”

记者和早先也曾在南极越冬的胡红桥研究员聊起“在南极最喜欢吃什么”的话题,他毫不犹豫地说:“蔬菜! 水培的蔬菜我们就直接生吃了,根本不用烧。”

李斌认为最稀罕的可能是西瓜了:“整个冬天,西瓜就结了几个。多大?比乒乓球稍大一点儿,摘2个西瓜,切成了20片,每人一小片,多一片给过生日的人吃。吃的时候,每个人先端起来闻一闻香味,再拍张照,最后放进嘴里,不能一口咽下去,要慢慢体会新鲜西瓜的滋味……”

尽管物质条件确有改善,但极地的严寒依然严峻。这次越冬,李斌他们经历了气温-44.5℃的考验。那是去年6月的一天,极寒让中山站发电机组使用的-40号柴油都“结蜡”了,而应急用油只够维持一天,可谁也不知道气温何时会回升到-40℃以上。于是全站人穿上最厚的冬装在雪中为发电机组搬运航空煤油,“-44.5℃,那是彻骨的冷”,李斌说,“好在发电机没有停。”

还有一次,高频雷达的一个元件出了故障。经与生产商远程会商,李斌不仅准确判断了故障原因,还在齐腰深的积雪里扑腾了个把小时,才到达高频雷达控制室安装好了新的元器件。

“医疗资源共享,那是南极规矩”

就在离中山站不到一公里的地方,有个俄罗斯的“进步站”。“‘进步站’因为承担着给俄罗斯另一个内陆站‘东方站’提供机械和应急支援的责任,所以他们对雪地大型机械的保障维修力量特别强,而直接从事科研的专家人数不多,”李斌说,“有一次,气温降到接近-40℃,我们的一台雪地车怎么也启动不了,于是请俄罗斯机械维修师帮忙,开始他们也整不了,后来千方百计将雪地车拖到进步站的车库,在双方共同努力下,经过两天的维修,雪地车终于能重新上路了,这方面他们确实比我们有经验。”

各国的南极科考站之间的相互帮助是常态。离中山站十多公里远有个印度巴拉提站,去年11月10日,一位印度队员驾驶一辆雪地摩托从约6米高的冰面上翻车,严重受伤,因事发地离中山站较近,印度站即向中山站求助。各国科考站的医疗资源都有限,因此一旦有事,必须资源共享,这是南极的规矩。中方毫不犹豫地承担起应尽的义务。

来自南昌第一医院的外科医生陈俊检查伤员后发现,他耻骨、盆骨和左手尺骨等多处骨折,处于休克状态,病情严重。立即为病人做了腹部B超和彩超,拍了X光片,所幸的是,检查结果未发现病人内脏受伤、腹部也没有大出血,决定立即输液、缝合伤口后进行保守治疗。同时,中山站还派车前往俄罗斯进步站,接来了俄罗斯站医,他曾是战地军医,很有经验。中、俄、印三国医生会诊后,一致同意陈俊的诊断治疗方案。

“伤员必须一周内动手术,”陈俊让担任翻译的李斌告诉印度站站长。印度站站长立即向国内申请提前航班的日期。

4天3夜后,印度伤员和陪同人员离开中山站,乘机前往南非。“听说,伤员后来在开普敦的医院里开了3次刀。”陈俊说。

“我们的夏至日是南半球极夜最长的一天,它意味着越冬任务完成了一半。南极科考队员将这天称为‘仲冬节’,各国的科考队都对仲冬节特别重视,大家会各自拍张集体照,然后互相发送,中、俄、印三国科考队还会在我们中山站聚餐,气氛特别好。”

“中俄科考队之间最好的礼物是什么?”记者问。

“过去是红星二锅头。现在进步站队员特别喜欢我们的陕西红富士苹果,巴拉提站队员也一样喜欢苹果,所以我们的红富士苹果在南极是最受欢迎的‘硬通货’。”李斌笑着说。

专家访谈

极光,你想知道的神奇和美丽

文汇报:人类对极光的认知是从什么时候开始的?

胡红桥 (极地大气和空间物理学研究室主任,研究员):中国是个中低纬度的国家,平时很难看到极光。英文词“aurora”的原意是“黎明女神”,将极光称作“aurora”最早出现在1619年,是意大利伟大的天文学家伽利略首次使用的。但伽利略对极光的认知却不正确,他认为极光是“大气反射的太阳光”。直到将近300年后,1913年,挪威科学家勃开兰特在一个真空腔内将加速的电子束射向中间的磁球,才完成了首次人造极光的实验,得出了“极光是 (场向) 电流通过高空大气时产生的”结论。直到今天,所有的挪威人也都认识这位勃开兰特大师,他的头像就印在挪威200克朗的纸币上。

文汇报:极光是怎么产生的呢?

韩德胜 (极地大气和空间物理学研究室副主任,研究员):极光的能量源头是太阳,太阳在辐射电磁波的同时,无时无刻不在向周围空间发射各种粒子,我们通常将这种现象形象地称为“太阳风”。极光的产生,正是“太阳风”将具有一定能量的带电粒子吹到地球后,这些带电粒子沿着地球南北磁极的磁力线分别沉降到极区电离层高度后碰撞并激发高层大气粒子成分 (包括原子、分子和离子等) 后产生的一种绚丽多彩的天象。所以极光的形成三个要素缺一不可:太阳风、地磁和大气层。太阳日冕物质抛射,产生强烈的太阳风暴,一旦太阳风暴撞击到地球磁层,引发剧烈的地磁暴和强烈的极光产生。简言之,太阳风抵达地球的强度,决定了极光发生的剧烈程度。

文汇报:既然极光产生的动力源是太阳和太阳风,那太阳系内别的星球上也会有极光吗? 人类可以看到吗?

韩德胜:太阳系的其他行星上确实会有极光,但人类只有通过太空望远镜或航天器上的观测设备才能观测到,比如土星和木星上发生的极光。由于土星和木星有着比地球更强烈的磁场,所以有科学家发现,木星发生的极光曾比地球极光明亮数千倍,其覆盖的范围也比地球极光所覆盖的区域大得多。也许将来人类看极光,不是去南北极,而是去太空看木星的极光。

文汇报:是不是我们只要在南极点或北极点就一定能看到极光?

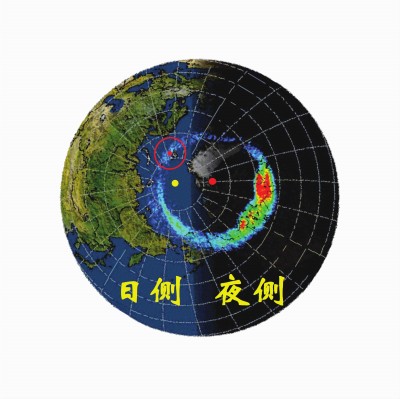

胡红桥:我们先要了解一个非常重要的概念叫“极光带”。我们知道地球的南北极点通常指的是地球自转轴(也叫地理轴) 的两端,但地球还有一个地磁轴,它与地理轴并不是重合的。在地球形成的漫长年代里,地磁轴是漂移变化的,目前它与地理轴呈11度的夹角。极光发生多在以地磁轴为中心的一个卵状环带上,这个卵状环带我们就称为“极光带”,它覆盖的区域为极光高发区,其地磁纬度为60-75度。所以在磁极点附近反而看不到极光。而且,这个环带的宽窄并不是均匀的,环带靠近太阳这一侧 (简称“日侧”) 会窄一些,而背对太阳的夜晚这一侧的环带 (简称“夜侧”) 会宽一点。因此,根据地球与太阳的位置,极光又可分为“日侧极光”和“夜侧极光”。通常,极光的亮度总的取决于高空沉降粒子通过的数量 (专业词汇为“通量”),但“夜侧极光”的亮度比“日侧极光”的要亮些。所以,要看极光的最好位置,是到南北极的极光带覆盖的区域去,而不是南北极的地磁极点。因为北极的地磁极与北极的地理极相差大约8度,并往美洲方向倾斜,所以在北极点位于极光带内部的极盖区,不常看到极光,反而是纬度更低一些的地区常常能看到极光;而南极点大约处于南极地磁纬度的74度,为极光带所覆盖,正好可以看到极光。

文汇报:极光有哪几种主要类型?我们看到的极光颜色有红的或绿的,不同颜色的极光又意味着什么?

韩德胜:极光的分类有不同的标准。据其形态,主要可以分为两种:分列式极光和弥散式极光。我们通常可以用肉眼看到的极光都是分列式极光,弥散式极光用肉眼看上去如同一层薄雾,很难观赏。

既然极光是带电高能粒子与地球高层大气中的分子和原子互相碰撞所产生的气体发光现象,而地球大气主要由氮气和氧气构成,所以极光的色彩也主要来源于它们。极光不同的颜色可以反映产生它们的沉降粒子的能量大小以及分布高度。例如,红色极光由能量相对较低的电子沉降产生,发生的高度大约在离地面250公里左右;而绿色极光由能量相对高一点的电子沉降产生,发生的高度在100-200公里的空中。

文汇报:在我国最北端的漠河可以看到极光吗?

胡红桥:极光的产生与地磁活动有关,地磁活动越强烈,极光覆盖的卵状环带区域也就越大;反之,地磁活动越小,极光分布的区域就越小。漠河的地理纬度在53°左右,是中国纬度最高的县,但它的地磁纬度只有47度左右,离极光卵覆盖的区域太远。只有太阳风非常强烈,在地球上引发强磁暴,极光卵的半径变大、宽度增加以致覆盖更多的低磁纬度地区时,我国漠河地区才可以看到极光。

文汇报:极光研究的意义何在?

韩德胜:日地空间是人类空间活动的主要领域,已经成为与人类活动息息相关的第四生存空间。而南北极区是日地空间的关键区域,地磁场在极区近乎垂直地进出并向外一直延伸到磁层和行星际空间,使极区成为地球开向太空的窗口,太阳风能量和粒子进入地球空间的入口,还是太阳风-磁层-电离层耦合最直接的区域。因此,极区对太阳活动的响应更为直接和剧烈,对空间天气事件也有着最灵敏的响应和显著的反馈。极区空间环境的观测与评估同国民经济建设和国家空间安全有着密切关系。如,我国的气象卫星、资源卫星和海洋卫星,大多采用极地太阳同步轨道,每天14次经过南极和北极,其运行状态和寿命受极区空间天气和近地空间环境影响很大。还有跨北极空中航线,可以有效缩短亚洲、美洲和欧洲之间的空间距离,但面临着极区通信与导航,以及高能粒子沉降所产生的辐射问题。

文汇报:我国未来的极光研究发展方向如何?

胡红桥:我国目前进行极光观测主要在南极中山站和北极黄河站,这两个站位于地球极隙区纬度并地磁共轭,对监测太阳风-磁层相互作用、磁层动力学过程及其在极区电离层的响应十分有利。未来,我国的极光观测范围将拓展到南极内陆的泰山站和昆仑站,以及处于亚极光带的长城站,并通过国际合作形成观测网链。在北极,也将与极光带下的冰岛筹建中冰联合极光观测台。