王尔山

当迪士尼与美国媒体一道对美国华裔画家黄齐耀先生于2016年12月30日去世发文悼念,顺道也带读者重温了他将宋代写意画带入动画片的故事。

简单说就是《小鹿斑比》差点因为当时的手绘技术难以制作一座枝繁叶茂而又不会喧宾夺主的森林作为主要场景而搁置,刚好年轻的黄齐耀迫于生计要在迪士尼做绘制过场的初级工作,他听说此事以后,想到自己擅长的中国写意画恰是解决方案,就按自己的理解画了斑比的几个场景,用直接递交迪士尼本人的大胆方式得到对方认可,顺利进入创作团队,1942年《小鹿斑比》公映。

——如果不加这个说明,会不会还有人没留意到,小鹿斑比其实生活在梦幻般的写意森林?

从美国迪士尼为少年儿童拍摄的动画片,到中国主要于少数文人之间流传的写意画,这看上去完全不搭界的两件事,因为有了黄齐耀牵线就完美融合、互相成全。

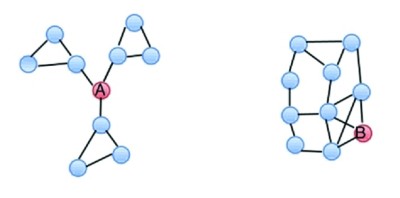

由此想到社会学的“结构洞”。如下图所示,想象这是两个社交网络,一左一右,每个网络的每个节点都代表一个人,每一条边就代表这两个人之间存在朋友关系。

先看左图,节点A有三个朋友,A通过他们与另外三个群体相连,而这三个群体两两之间不存在其他的连接,这时,如果A消失了,这网络就会分裂为三个群体,并且这三个群体没有联系。

右图就不存在这样一个节点。比如节点B,虽然从微观上看跟左图的A一样,也有三个朋友,但就宏观而言,如果把B移走,这个网络的连通性完全不受影响。

首提结构洞概念的芝加哥大学教授Ronald Burt认为,如果在同一群体内流通的信息和可能产生的新想法是高度同质的,那么,与B相比,A在社交网络中的位置就更具优势,不仅能在不同群体之间架设桥梁、沟通信息,还可能由于常常听到来自不同群体的声音而更有机会灵机一动、产生属于自己的具有创新意义的想法。

——这不就是我们常说的“博采众长”么?其好处自然是毋庸置疑,关键是怎样才能发现结构洞,从而让自己站上A点?

毕竟Burt教授说的“结构洞”是有前提的:仍以左图为例,这三个群体之间必须存在互补的信息,只不过,在A出现以前,他们并未意识到这一点,各自埋头做自己的研究,直到A发现这一点并促成他们建立联系,让这三个群体的比较优势都得到发挥,从而三方都得到很大的提高。

不然,如果只是你以为他们需要有所联系,那么,即使他们真的通过你而认识对方,这联系也未必能持续,你就没有站上A点。

好比黄齐耀当时的情况:他代表中国写意画派,迪士尼自成一体,如果黄齐耀没有灵机一动并采取行动,而是乖乖继续画过场,迪士尼恐怕想不到还有这样一种外国“武功”可以借鉴,黄齐耀自己也不能借此机会确认写意画真能这样用,不知道他这次亮相将在动画史上留下革命性的一笔……

我是从微软亚洲研究院谢幸博士的一篇文章看到“结构洞”这一概念,文章题为《寻找人工智能研究的结构洞》,这才知道,和黄齐耀所在的创意行业一样,科研人员也很期待发现结构洞、找到创新的火花。

谢博士写完这篇文章就去了合肥,拜访在中科大生命科学院认知神经心理学实验室工作的张效初教授。这有点出人意料。因为中科大官网显示,张教授的研究方向主要包括:1、认知障碍:如神经精神疾病的认知、药物依赖及网络游戏成瘾等;2、高级认知功能:如情绪、决策、记忆、注意及执行控制等。而谢博士在微软的社会计算组,至于这个组是做什么的,我作为研究院公众号主编首次向他们约稿,另外两位组员写的题目,一是小结训练机器写作的难点,一是探讨怎样教机器通过你在社交媒体的行为判断你的个性。

看上去都还符合我们对“计算机科学”研究人员的理解,毕竟现在人工智能变得这么热、人民群众再度关注机器人会不会取代人类这个“老”话题,就是因为这一学科在机器学习上有了新突破。但张教授不在微软,他的研究方向跟“生命科学院”或“认知神经心理学”这两个词汇留给我们的印象倒是一致的。换言之,若要做选择题,从谢博士和张教授的单位推断他们的研究方向,或是反过来,从他们的研究方向推断他们在哪个单位,我们十有八九可以给出准确答案。

直到他俩聚在一起,事情才有了超出“常规”的苗头。

补上谢博士一点背景:15岁进入中科大少年班,24岁成为博士;读大学期间就写过支持人机对弈的黑白棋程序,尽管那时他们都没有自己的电脑,要上机必须早早在机房外面排队,机位有限、先到先得,并且,即使是在闻名全国的中科大少年班,机房也没接互联网……

可见他的成长之路从一开始就不太“常规”。

怪不得他会从社会学理论得到启示,而他在微软的同事梅涛博士此前参加顶级学术会议,也跟同行前辈、做过许多具开创意义工作的意大利佛罗伦萨大学工程学院Alberto Del Bimbo教授请教过。教授认为,研究人员在寻找新的研究方向时首先需要具备想象的能力,要从自身出发,试着想象自己在生活中需要什么样的工具或技能,因为一个好的研究问题正是源于自己想象出来的需求与愿望。

这跟80多年前爱因斯坦关于想象力比知识更重要的名言是一致的;在爱因斯坦看来,知识是有限的,想象力却是无限的,唯有想象力才能覆盖方方面面,引领我们向更广阔的未知世界继续探索。

此时再看微软的谢博士拜访中科大生命科学院的张教授,就像知识+想象力的结果:谢博士发现对方正在寻找合适的方法训练患者克服烟瘾和酒瘾,联想到自己正在训练机器完成特定的任务,比如写文章或根据我们在社交媒体的举动判断我们的个性,那么,仍然沿用左图,假设左边一个三角形是谢博士的小组,右边一个三角形是张教授的团队,谢博士就在考虑这中间是不是存在结构洞、能不能在这两个群体之间建立联系而让双方都得到一点启发。

嗯,左图下面还有一个三角形,那会是哪个领域的谁?

(作者为微软亚洲研究院公众号特约编辑)