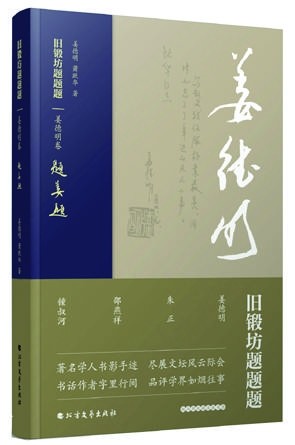

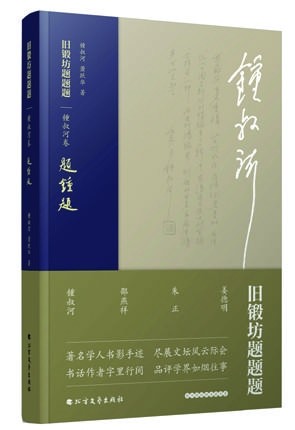

当代著名学者的题跋本,既是图书市场的新宠,又是藏家的追求。“旧锻坊题题题”丛书作者萧跃华历数年锲而不舍,收齐年逾八旬学者、作家姜德明、朱正、锺叔河、邵燕祥先生的全部(著编)作品,逐一请老先生签名题跋,说陈年旧事、匆匆背影,并试就其版别、开本、印数、掌故等进行考证梳理,以书里书外、轶闻趣事写成书香盎然之短文。

“旧锻坊题题题”《姜德明卷》《朱正卷》《锺叔河卷》《邵燕祥卷》收入四老著编作品凡三百零八部(版),为读者了解前辈学人的文格与人格、文品与人品打开了一扇独特的窗口,具有重要的史料价值和文学价值。

征得作者同意,本报今率先刊发“旧锻坊题题题”丛书(即将由北方文艺出版社出版)四老序,以飨读者。

——编者

爱读题跋

姜德明

读书题跋,古代就有,我读得最多的还是现代作家写的。我以为传统典籍我们不可能全部接触,读些题跋便可获得不少知识。同时,这种文体写来又很随意,没有一定的格式,似与读者当面交谈,很亲切,篇幅亦可长可短,以短为主。我最先读的是周作人和郑振铎,后来读的是阿英、唐弢、黄裳。在我做文艺副刊编辑的时候,没有忘记请后者写书话,实际不少就是读书题跋。作者中还包括谢国桢、路工、陈原等人。当然,孙犁同志的《书衣文录》更是题跋中的美文,吸引了众多读者的热读,引起文界的重视。无可争议的事实是,这些前辈作家都是真正的爱书人,自然有说不尽的话题。我非常羡慕他们的读书生活。

我偶尔也涉足题跋,但限于个人的思想水平,见识浅陋,更少文采,只好退而藏拙。不想萧君跃华出于好意,非要我在他藏的拙著上写几句话不可。我实在为难,提笔之后,不得不呆坐在那里想词儿,真笨人也。但愿见者宽容我的当众出丑吧。

2015年3月

小引

朱正

在我的数以千计的读者中(我每一本书的印数都是几千本,说“数以千计”是可以的),萧跃华先生是最热心的一位。我写的书,他全都有;我编的书,他也有许多。有些早年出版的书,市场早已售缺,他从网上找来……他让我在这些书上,每一本都写一点题跋。

这样的事情我以前也遇到过,有的读者也请我签个名,留作纪念。而萧先生不止是这样,我给他题跋之后,事情还没有完,或者说,事情才开始:他用这些材料写成了这一本《锻坊题跋录·朱正卷》。他为了写这些文章,不但细看了我的书,还去查找了我在题跋中涉及的相关材料,包括我自己也不知道的材料。这样,这本书可以算作研究朱正的书了。

由朱正本人说出“研究朱正”这样的话,口气未免过大。不过,以果蝇之微,还有执着的摩尔根花大力去研究它,我又为什么不可以作为某一项科学研究的对象呢。我说过,在我们这个时代,每一个知识分子都是一个典型,换言之,也就是都可以拿来做研究对象的。

其实,“研究朱正”这个题目,早就有人做了。政治运动中的办案人员,岂不就费心费力研究过吗,目的是要尽量找到能够给朱正治罪的材料来。当然,萧先生的研究,就完全是出于一种友好的态度了,写的多是溢美之词,希望本书的读者注意这一点。

二○一五年三月十一日于长沙

题《题锺题》

锺叔河

先秦的题记,如汤之《盘铭》:

苟日新,日日新,又日新。

唐宋的题记,如陆游之《题花间集》:

《花间集》皆唐宋五代时人作,当斯时,天下岌岌,生民救死不暇,士大夫乃流宕如此,可叹也哉,或者亦出于无聊故耶?

明清的题记,如张岱之《自题小像》:

功名耶,落空。富贵耶,如梦。忠臣耶,怕痛。锄头耶,怕重。著书二十年,而仅堪覆瓮。之人耶,有用没用?

都词句简单,意味深长,几个字几十个字便是一篇绝妙文章,前人之本领实不可及。再来看萧君所题之“锺题”,则相形见绌,只有惭愧。

乙未霜降于长沙城北之念楼

也算书话

邵燕祥

我尝试过一些文体,但是从来没想过写“书话”。这回萧跃华君要出一组“题题题”,并拿来姜德明、朱正二兄写的小引当示范,让我也写一篇。

我拜读了姜朱二位的随笔,忽然若有所悟:我在跃华指点下所作题跋,加上他的夹叙夹议,恰恰可算是二人合作的“书话”。在我,是从书外补充些有关情节或感想,寄托些感激和怀念;在他,虽有开头必须说明几句的套路,但接着也可以借题发挥。在不拘一格的意义上,这是自由的书话。

书话的作者和读者当然都是爱书的人,首先爱纸质的书,从来不管那些说纸质书将消失殆尽之类的预言和闲话。

朱正因他的书一般总有几千册的印数,故云自己拥有数以千计的读者。我的情况差不多,我感谢这些读者。而在这些读者当中,能够按图索骥,争取一本不落地搜集我的几十本书以及不同印次版本的,可以说萧君是独一无二的了。尤其难得的是不仅收而藏之,而且该是每一本都至少大体浏览一过,不然他不可能记得我自己都忘记了的一些文字,一些细节。如果在读者中发“认真奖”,应该是他拔得头筹吧。

曾有人把作者和书,比作母亲和孩子的关系。我的这些孩子,都承跃华青睐,一一加以爱抚,我明知其间有不少溢美之词,但也一并收下,反正他虽人属“官家”,话却出自业余,只是一家之言,并不强加于人。或许出于偏爱,他对这些孩子身上的衣服以至衣上的纽扣等等,有时也不免求全责备,甚至语近粗砺,只得认作是早年留下的铁匠脾气,偶又流露些许吧。

2015年10月18日