本报首席记者 单颖文

上海是“以港兴市”的典型,正是得益于港口贸易的繁盛,上海的其他产业才得到了快速发展。上海地区对外贸易的历史,可以追溯到10世纪的青龙镇时代。

置镇时间未知的“海商辐凑之所”

文汇报:邹先生好,您是当代学者中最早研究青龙镇的,在1980年就撰写了论文《上海地区最早对外贸易港——青龙镇》。请问当时您为什么会关注到这个话题?

邹逸麟:因为我研究上海史的时候,就知道宋朝时上海的青龙镇非常有名,被称为“海商辐凑之所”,是个很繁华的贸易港口。但是我们社会上老是流传一种说法,说上海100多年前还是个小渔村之类的,这很误导老百姓,我就想写篇文章把这个历史讲讲清楚。

我在上世纪80年代的时候,根据文献记载找到青龙镇去,也就是当时上海市青浦县白鹤公社以东的旧青浦,现在的青浦区白鹤镇。第一次去具体是哪一年,我已经记不得了,反正是靠近上世纪90年代的时候。我当时在复旦大学历史地理研究所,有时候有些野外考察的项目,我就带着几个学生租了部车子,根据地图上的位置开车找过去,地方蛮好找的,我们就想去看看还有点什么东西留下来。

文汇报:您第一次去青龙镇实地调研的时候,当地百姓还了解这段历史吗?

邹逸麟:没有,当时只有研究上海史的人知道青龙镇,老百姓都不知道。当地人最多知道这里置过县,就是青浦县,但是“青龙镇”就不知道了。因为青龙镇地面上没有留下什么遗迹,不像周庄、西塘等等古镇都有遗迹,所以当地老百姓一点都不了解。

现在我们能看到的地面遗迹就是青龙塔。历史上青龙镇有两个塔,一个是在北面的现在刚刚发掘了地宫的隆平寺塔,但是这个塔很早就倒塌了;还有一个是南面的青龙塔,现在还矗立着。我上世纪80年代去的时候,青龙塔已经很破败了,檐都没了,塔身也斜了,我们当时说这个塔要像雷峰塔一样倒掉了。后来1992年初的时候,建筑物纠偏专家曹时中用他的专业技术把这个塔扶正了。大概在2000年左右,青龙塔旁边又搞了个假古董,叫“青龙寺”。青龙寺以前确实是有的,因为以前渔民出海打渔都要祈福,船只出海、进港也要灯塔和航标,所以在青龙镇是重要港口的时候,人们就造了青龙寺和青龙塔。而且当时寺里和尚很多,佛教文化在当地也非常发达。不过我第一次去的时候,原来青龙寺的位置是些破破烂烂的农户,没有寺庙的痕迹了。现在这个新造的庙沿用了“青龙寺”这个名字,但因为这个寺庙太新了,没什么知名度,老百姓烧香拜佛总归要找老资格的,不大会找新菩萨,所以那里香火一直不是很旺,现在经过考古发掘,大家都知道青龙镇了,不知道这里香火有没有好一点。

我30多年前去的时候,青龙塔老百姓是知道的,但塔在南方太常见了,上海很多地方都有古塔,所以老百姓并没有特别关注这背后有什么历史。

文汇报:您当年去青龙镇的时候,当地是怎样的景象?

邹逸麟:我第一次去的时候,就只有几户农家,都是老青浦,他们指着一条小河跟我说,这就是青龙港。不过我那时候只看到一段,不像现在飞机航拍能看得清全貌,我就看到一条又窄又臭的水沟,大概就是现在通波塘的位置。我当时想,这条臭水沟就是青龙港啊?很失望。

到了上世纪90年代末,我又去了一次青龙镇。那时候青浦当地的青壮年都到城里打工去了,当地只有几个老头老太。我看到有几个年纪比较轻的人在种菜、养兔子,就去问他们知不知道青龙镇,结果他们说自己是在这里租房的,有安徽来的,有江西来的,那他们更加不知道青龙镇的历史了。

文汇报:最近几年,您有没有再去过青龙镇?现在媒体报道了青龙镇的考古发掘,是不是人们对青龙镇的知晓度有所提高?

邹逸麟:我去了两次都没什么东西,就觉得没劲了,后来就再没去过。

2010年开始,上海博物馆考古队到青龙镇开始做系统发掘,现在隆平寺塔的塔基也找到了,这很重要。隆平寺在历史上是非常出名的,我们现在知道青龙镇当年的繁荣,就是通过记录在《上海县志》里隆平寺的碑记。那么现在隆平寺地宫也发掘了,这里的知名度肯定比以前高了,至少当地老百姓肯定知道一些这里的情况了。

文汇报:关于青龙镇,我们现在还有很多谜团未解。比如青龙镇究竟什么时候置镇,好像学界目前仍然说法不一。

邹逸麟:是的。因为关于青龙镇的设置年代,在唐宋两代各种文献里都没有记录。明嘉靖《上海县志》说是唐天宝五年(746),后来明清两代的方志都沿袭了这种说法,现在我们有些学者也认可这种说法,包括这次青龙镇考古媒体宣传的时候,也有人是这么讲的。

但是我不认可这个结论,我有3条理由:

第一,关于具体置镇时间,唐宋文献是没有记载的。元朝人说“镇之得名,莫详所自”,也就是说青龙镇得名不知始于何时。那么元朝人都不知道,明朝人怎么可能知道?我认为明朝人会搞错,可能是出于他们对文献的误读。我们后来查到南宋《绍熙云间志》记载了青龙镇上有隆福寺,明嘉靖《上海县志》记载此寺建于唐天宝年间,但其实隆福寺什么时候建的现在也无从考证。那么有可能明朝人把青龙镇建塔建寺的时间,搞成了置镇时间了,误以为青龙镇也是天宝年间置镇的,之后就以讹传讹了。

第二,唐代的“镇”和我们现在的“镇”不是一个概念,是带有军事属性的。在镇的建制问题上,从北魏到唐代都是一种军事性质的据点,一直到宋代才演变成为商业性质的据点。我们现在可以确认华亭县置县是在天宝十年,青龙镇属于华亭县,县还没置怎么可能把镇置了?假如是在天宝五年置镇,那么青龙镇在当时就应该属于苏州。但是那时候东南沿海是没有强盗的,为什么要置镇呢?很明显,青龙镇地方在唐代不是军事要地,那么它的置镇年代也不可能是在盛唐期间的天宝年间。

第三,考古发现有唐朝瓷器,说明唐朝有人在这里住,但不能说明这里就是个镇,只能证明这里有人。镇是国家的一种建制,国家要派官来的,宋朝所有置镇都有记载,但就是没有记载青龙镇。

文汇报:那么,您认为青龙镇是什么时候置镇的?

邹逸麟:我认为是在五代吴越国(907—978)的时候。因为吴越国对太湖的水利规划很重视,每七里有一纵浦,每十里有一横浦,把太湖流域的河渠组成一个纵横交错、阡陌相连的农田水利网。当时国家还有专门疏浚河流的工兵,可能当时就是为了管理工兵派了镇将。到了宋朝置镇的传统就延续了下来,但改了文臣管理,以商业贸易为中心,从“镇将”变成了“镇监”,这个是有文献记载的,是景祐元年的事情。

我希望今后的考古发现能够推翻我的结论,把青龙镇置镇的历史再往前推一点。

青龙没落,上海崛起

文汇报:虽然在很长的一段时间内青龙镇名不见经传,但这里曾经盛极一时。在您看来,当年青龙镇为什么会那么繁华?

邹逸麟:这首先是因为青龙镇具有地理位置上的优势。青龙镇在上海,上海是中国东海岸线的中点,腹地长江,南北方便,而且上海在温带是个不冻港,一年四季都可以有贸易。

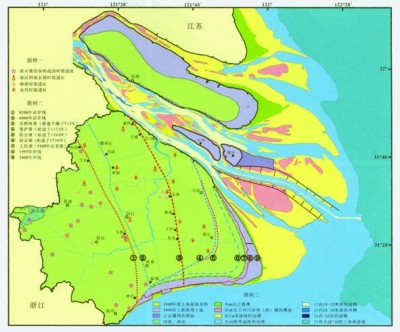

青龙港本来是吴淞江(今苏州河)的一段,但是因为截弯取直,它变成吴淞江的一个支流,一个叉道,刚刚好形成了一个避风港。那时候,如果船停在吴淞江上肯定是很危险的,以前吴淞江的潮水很大,在青龙镇都可以看到吴淞江的潮水,就像今天在海宁看浙江潮一样,那么船停到青龙港这个避风港就很安全。南宋《绍熙云间志》就记载:“青龙镇去县五十里,居松江之阴,海商辐辏之所。”这里的“县”是指华亭县,也就是今天的松江区,“松江”就是今天的吴淞江。根据当时的文献,宋代的吴淞江自吴江县而下,过甫里,就是今天的甪直,流入华亭县境,再经过青龙镇北,东流入海。可见北临吴淞江、东濒大海的青龙镇,不仅停泊安全,而且出海方便,这就具备了成为一个贸易港口的地理条件。

我们现在根据范仲淹年谱,可以看到范仲淹移守乡郡姑苏以后,在景祐二年(1035)疏浚了吴淞江支流,促使青龙镇海上交通条件的明显改善,促成了景祐中青龙镇职能向商业贸易的转化。根据我们复旦史地所张修桂教授的研究,北宋宝元元年(1038),盘龙湾的裁弯是吴淞江见于记载的最早一起裁弯,盘龙湾在青龙江下游,这次裁弯对青龙江一段吴淞江的流畅有着积极的影响。后来嘉祐年间(1056—1063)对吴淞江的白鹤汇又做了一次裁弯,形成了青龙江以北一段松江的排泄新道。这样一来,原来这一段的吴淞江旧道就变成了可以避风的叉道,形成了以青龙镇命名的青龙江。于是,青龙镇的商贸就兴起了。

后来有一阵青龙江浦湮塞,外国的船舶来得不多。在宣和元年(1119)白鹤汇又进行了第二次截弯取直,疏浚了青龙江,航道通畅以后,这里的贸易又繁荣起来了。

文汇报:当年青龙镇的繁荣景象可见于哪些文献?

邹逸麟:有很多。比如《宋会要辑稿》,这是清朝嘉庆年间徐松从《永乐大典》中辑出的宋代官修《会要》的内容。在《宋会要辑稿》里记载道,在熙宁年间

秀州(治嘉兴)辖区内有9个税场,包括在城(秀州城内)、青龙、华亭、海盐等等。秀州在熙宁十年(1077)一年的商税总额是65426贯934文,青龙仅次于在城税场,以15879贯403文排名第二,可见青龙镇是当时秀州地区商业最繁荣的一个市镇。

同样是在《宋会要辑稿》里,还记载了政和三年(1113)在青龙镇所属的秀州华亭县设置了管理对外贸易的市舶务,这个在青浦博物馆里也可以看到模拟情景。这个市舶务的主要职责有两个,一个是“抽解”,也就是对外商船舶货物抽取实物税;一个是“博买”,也就是政府对外商船舶货物中禁榷之物全部收购,再把其中一部分卖给商人。根据当时的文献记载,当时的外商主要是朝鲜半岛、日本的商人,没有欧洲人。

再比如,根据明朝弘治《上海县志》、明朝嘉靖《上海县志》的记载,到了南宋初年,青龙镇的贸易进一步繁荣,市镇规模更加可观,有三十六坊,有酒楼茶馆,特别我要讲到的是有镇学。有镇学说明这里有很多有钱人的子弟要念书,要搞科举。办学校是要钱的,而且要有学生,只有几户十几户人家那是办不了学校的,这说明当时青龙镇上已经有很多富商大贾了。

文汇报:那么,青龙镇后来为什么会衰落呢?

邹逸麟:到了南宋后期,吴淞江淤塞,连带着青龙江也淤塞了,通航能力显著下降,船进不来又出不去,于是青龙镇很快就没落了。到了南宋乾道二年(1166),华亭县的两浙市舶司被撤销,到了宁宗庆元以后,外国船舶只能到明州港(今宁波一带)交易。这样一来,青龙镇更加不会有外商船舶贸易,地方政府当然也不会致力于青龙江的疏浚,那么江道淤浅就是必然的事了。其实哪怕当时要疏浚也是很难的,因为那时候的吴淞江很宽,疏浚又不像现在有机器,靠的全是人工,疏浚的速度显然是赶不上淤塞速度的。

那么那些商船到哪里去呢?其实都到青龙镇下游的上海镇去了。根据明朝弘治《上海县志》的记载,在南宋度宗咸淳(1265-1274)时代,上海镇置市舶分司,吴淞江上的贸易港转移到上海镇。有趣的是,当时上海镇上的市舶司仍然叫青龙司,可见青龙当年的风光。为什么去上海镇呢?因为那里也有一个避风港,就是黄浦江旁边的“上海浦”。为什么我们这里叫“上海”呢?就是因为我们是在上海浦旁边成立的聚落,以前那个时候还有个地方叫“下海浦”的。“上海浦”这个地方的淤塞不严重,所以生意人就转到这里来了。

到了元朝末年,青龙江已经完全淤塞了。在明朝嘉靖二十一年(1524)置青浦县时,县治还是设在青龙镇,这说明虽然当时青龙镇的贸易港地位没有了,但镇市的规模还在。到了嘉靖三十二年(1553),青浦县撤销,万历之后,青龙镇制撤销。

青龙镇存在了600多年,作为一个商业都会、对外贸易港口大约130余年,但真正繁华也就在百年左右,就是从北宋熙宁到南宋绍兴的近100年。青龙镇的兴衰,与吴淞江及其岔道青龙江的通塞有着密切的关系。

填补上海唐宋史的物证空白

文汇报:青龙镇的繁华距离我们今天已经有1000多年历史了,而且它的繁荣也就持续了100多年,为什么我们今天还要去关注这段历史呢?

邹逸麟:因为青龙镇是上海贸易发展的根,上海地区对外贸易的历史,可以追溯到10世纪的青龙镇时代。

上海一直是“以港兴市”。正是得益于港口贸易的繁盛,上海的其他产业才得到了快速发展。比如通讯业。在1870年代,上海是中国最早引进电报业的地方,当时也是为了港口贸易引进的。因为外国人货物在运到上海之前,要打听上海的物价、讨论发多少货物等等。再比如上海的机械工业、制造业,也是因为港口兴荣起来的。上海最早的制造业是造船、修船,当时修船的机械师被叫作“外国铜匠”,后来从修船发展到造船,江南造船厂那都是很后面的事情了。所以说,上海今天的兴起,包括今天贸易业、通讯业、制造业等等的发达,都是因为最初的“以港兴市”。而上海在100多年前也根本不是什么小渔村,上海人有几百上千年的对外贸易经验,这也就是为什么1843年开埠以后,上海很快就接受并发展的原因,而且在1910年代就成了东方的国际贸易中心、亚洲第一大港,这都是有基础、有历史、有传承的。

还有,我们现在讲“一带一路”,就是以前的“陆上丝绸之路”和“海上丝绸之路”。在青龙镇,我们发现了很多瓷器,从它们的窑口来看基本都是外销瓷,就是用于出口的瓷器,那时候外国有身份的人,家里都要有点中国瓷器才能显示身价。瓷器在陆上是不容易运输的,因为很容易打碎,所以“陆上丝绸之路”运输的是丝绸,而“海上丝绸之路”主要就是运输陶瓷的。青龙镇应该是当时“海上丝绸之路”出口港里面最北的港口,对它的研究对重新书写上海史,对研究“一带一路”都很关键。

文汇报:近年来,上海的考古发现不少,包括广富林遗址、福泉山遗址等等,这都让我们对历史有了新的认识。您认为这次青龙镇的发掘有什么特殊意义吗?

邹逸麟:有的。比如广富林遗址展现的是上海地区的史前文明,但是这里发现的文物离大家的生活比较远。广富林是介于良渚文化与马桥文化之间的一种新文化,距今有4000年了,在公元前2310年至2320年之间。大家现在去广富林,看的更多的是遗址旁边的广富林遗址公园,那里灯光、建筑都很到位,但都是新的,没什么历史感觉,大家去就跟逛公园一样。再比如福泉山遗址,可能对做考古的人意义更大。福泉山就是个土墩,高不过10米,它出名是因为这里有从战国到明清各个时期的墓葬。一座山贯穿整个人类在此长期居住产生的文明,展现早晚有序的文化层叠压关系,这个从考古学意义来讲确实很重要。可是土墩又没什么好看的,一般公众是不会对它感兴趣的。

但是青龙镇的考古发掘不一样,青龙镇是非常现实的一个呈现,而且是唐宋时期的文化,跟我们现在的生活接近。我们能够通过发掘出来的碗、货币、舍利等等文物,直接感受到当时人的生活。这些发掘也弥补了这段历史物证的空白。

文汇报:上海一直以来都不是考古重镇,从广富林到青龙镇,文明之间也存在比较大的时间断档,为什么会造成这种现象呢?

邹逸麟:这是没办法的,因为上海在距今4000多年前才形成“冈身”。“冈身”是什么呢?大家知道上海是沿海的,很久以前海潮来的时候带来贝壳,退潮以后有些贝壳就留下了,日积月累形成了一条贝壳堤,我们就叫它“冈身”。等到“冈身”形成后,上海的海岸线才算稳定下来。“冈身”以东是海滨;以西一开始也是海滨,是海滨就不能种地,不能种地就没人居住,后来海平面下降,这里慢慢从低洼地变成了淡水沼泽沉积地域,再后来慢慢形成陆地,人类开始在这里居住,才有了崧泽文化等一系列考古意义的文化遗存。但是这个成陆不是很稳定,居住的人也不是很多,大概差不多在北宋以前,今天上海的整个地区才基本成陆,所以中间有断档是不可避免的。

文汇报:明年,上海博物馆考古队还将继续对青龙镇的发掘,现在发布的只是阶段性的考古成果。有些考古发掘会催生一些文学作品、影视作品,您怎么看这样的现象?

邹逸麟:我觉得只要不是完全瞎说,搞点噱头无可非议。这两年公众不但对考古,而且对历史的兴趣很大。电视台经常播放历史讲座类的节目,不管上面的人讲得好不好、对不对,反正有很多人要听。还有不少跟考古有关的电视纪录片,比如拍法门寺地宫的发掘,这些大家都有兴趣看。再有就是有很多历史题材的电视剧、电影,不管正史、野史还是戏说,反正老百姓都能通过这些知道很多历史人物。有些学者对这类节目有非议,我倒是觉得无所谓,在我看来,只要不是毫无来由的胡编乱造,比如瞎编什么李白跟杨贵妃谈恋爱这种,我都可以接受。老百姓毕竟不是学者,在台上讲的人、编电视剧的人,可能他们对历史人物的评价跟以往的观点不一样,但只要不是完全空穴来风,稍微夸张一点没关系。就像《三国志》跟《三国演义》,要是只有《三国志》却没有《三国演义》,有多少人晓得刘备、关羽、张飞?

我感觉阶段性地通过媒体发布考古成果的做法很好,因为这是一个通俗化的过程。如果是考古报告,那只有专业人士看得到,就算老百姓看得到也基本上看不懂,因为考古报告有一定的规格。像青龙镇这样发掘了一段时间以后搞个发布会,把考古的成果通俗化以后告诉媒体,媒体消化了再告诉群众,那大家都好接受,这当然是好事情。包括产生争论也是好事情,说明这些话题不但学术界有兴趣,老百姓也感兴趣。

我们现在说要弘扬传统文化,我想光靠几个学者是搞不起来的,而且现在的学术研究面又窄。这几年,考古工作的通俗化对弘扬中国传统文化的作用很大。

文汇报:您对今后青龙镇的考古发掘有什么期待?

邹逸麟:我们过去对青龙镇的了解主要是通过文献,文献资料当然是第一手的材料,但是毕竟没有实物给人以直接的感受。特别是对普通百姓来说,哪怕是把文献资料抄在墙上,大家也不一定能看得进、记得住,但是看实物就不一样了。另外,文献总是有限的,研究到后期,材料都差不多穷尽了。那么有了考古发掘,现在的青龙镇研究就上了一个台阶。

我个人很期待对隆平寺的发掘。隆平寺的位置应该就在隆平寺塔旁边,现在具体位置在哪里还不确定。将来如果这个能够发掘出来,成果肯定比现在要丰富得多。

我建议以后最好在当地建个博物馆,辟个青龙镇的专门展览,展示一部分发掘出来的文物。青浦博物馆前几年辟了个水文化馆,有一部分展厅是专门介绍青龙镇历史的,弄了点外国人的人偶,还有复古的酒楼、茶楼什么的,但是因为没有考古的参与,这些都是根据想象设计出来的。现在有了考古发现,应该可以做出更好的展览。■