■本报驻京记者 周渊

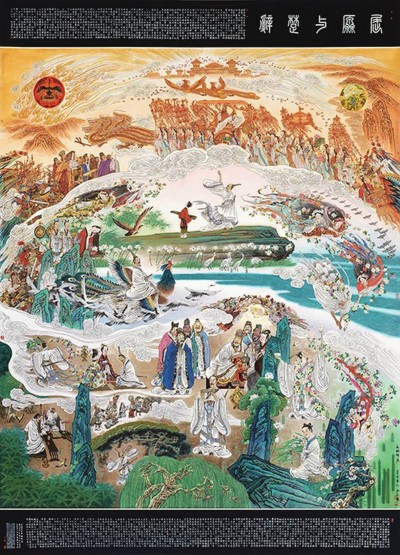

中国画 《屈原与楚辞》《平定三藩之乱》、油画《楚汉相争·鸿门宴》《赤壁之战》、版画《宋应星〈天工开物>》《中华营造法式》;雕塑作品《老子与〈道德经>》《孔子讲学》……日前,创作历时5年之久的“中华文明历史题材美术创作工程”146件(幅)作品在国家博物馆展出。展厅中,铺陈出恢弘壮观的“中华史诗美术大展”。

徜徉其间,一段段人们所熟知的历史扑面而来,观众可以通过作品与历史神交。大展之“大”,不仅仅表现为作品体量、尺幅巨大,更体现了为历史造像立碑的艺术之大道,展现了民族精神宏阔伟丽的集体回归。

“从某种意义上说,这些杰出的历史画和历史题材绘画艺术所具有的文化价值和历史意义,不亚于一部详实丰满的文献资料和史籍遗存。”“工程”组委会副主任兼秘书长、中央文史研究馆副馆长、中国文联副主席冯远告诉记者。

“研究画面以外的东西很重要”

经中宣部批准,由中国文联、财政部、文化部共同主办,中国美协承办的“中华文明历史题材美术创作工程”于2011年12月启动,共投入1.5亿元,与2009年完成的“百年重大历史题材历史画创作工程”作为连缀一体的姊妹篇,成为体现民族精神和国家文明形象的艺术图谱。

“工程”涵盖中国画、油画、版画和雕塑四个种类,主要表现公元前至1840年中华大地发生的重大历史事件、杰出人物和文明成果。“工程”300人的作者队伍,聚集了我国当代美术界最有实力的艺术家,其中既有年过八旬的张文新、赵宗藻,也有拉巴次仁、邓柯等中青年艺术家。中国美术馆馆长吴为山、中华艺术宫馆长施大畏等正处于创作黄金年龄段的美术家更是奉上了自己的精品力作。

吴为山研究老子十余年,创作了获世界美术金奖的雕塑《老子》。此次,他又推出了新作《老子与〈道德经>》。步入展厅,只见这件3米多高的雕塑中老子双臂微张,披风敞开,一手指天,一手指地,躯干部分刻满了 《道德经》。吴为山说:“这件作品是《老子》的延伸,张开的双臂、敞开的披风,象征虚怀若谷,老子身躯上满刻的《道德经》寓意满腹经纶。”他表示,希望通过简洁的风格、舒缓的肢体,传递老子“无名天地之始”、“有生于无”的道家哲学思想。

施大畏的中国画 《平定三藩之乱》,则体现了艺术家用绘画为历史造像立碑的努力。画家直言:“这是充满挑战的题材。历史事件人所周知,艺术家要做的不仅是图解历史,更要通过对历史事件、人物的提炼,再现历史、升华历史。因此,研究画面以外的东西很重要。”确定康熙平定三藩的主题后,施大畏花了一年多时间构思,思考在画面里展现哪些事件和人物、如何用绘画表现这些事件和人物、如何更好地引发观众共鸣。

最终完成的5米多宽、3米多高的画作中,写意的甲胄、兵器、战车、旌旗、士兵占据了绝大部分画面,康熙仅在左侧上方露出凝重刚毅的面容。施大畏说:“在面临民族分裂的紧要关头,年轻的玄烨部署满汉联合作战,历时8年结束战争,维护了国家统一。”初稿中他以康熙的背影表达战争的悲剧性,但在专家组建议下,他改成了中年玄烨的正面形象,以表达“对战争、生死、人性的反思”。

施大畏回顾这幅作品的创作历程,总结说:“对历史问题的艺术化表达、对人性的解读和绘画语言的运用,这三者结合得越紧密,历史画的意义越突出。”

重构文化记忆,增强文化自信

综观通过专家验收的146件作品,美术界认为,“中华文明历史题材美术创作工程”在史实凝缩表现、历史情景再现、艺术风格语言铸造和精神境界开拓上达到了新的水平。这些作品标志着中国美术在历史性题材艺术创作领域取得的重大成果和达到的高度,填补了这一艺术领域创作的空白与缺憾。

冯远认为,“中华文明历史题材美术创作工程”改变了多年来我国历史题材美术创作整体低迷,在艺术研究领域缺位、缺乏人才培养机制的格局,更是以艺术的方式重构文化记忆、传承文脉、增强文化自信的有益举措。这些作品被国博展出和收藏,不啻为弘扬中华优秀传统文化、讲好中国故事的最佳方式。

中国艺术研究院常务副院长吕品田表示,中华文明历史的美术作品是诗化的历史,“其诗意性的真切历史形象源于中华‘大我’的抒怀,终归要靠体现中华文化精神和中华民族理想的思想精魂来挺立。”

“文化和文化财富是一个渐进积累的过程。历史画创作工程告一段落,并不意味着中华文明历史题材艺术创作的结束。”冯远说,指望通过几次成规模的创作活动,完成展现五千年文明历史的艺术创作并达到高峰水平,既无可能也不现实。他希望“以此为开端,经过一代又一代人的努力,用更多更好的作品充实、递补、置换并增色国家文化殿堂,在中华文明历史画卷中留下当代美术家浓墨重彩的艺术篇章和文化奉献”。

(本报北京1月3日专电)