日期选择

2024-08-23 第28061号

上海报业集团主管主办·文汇报社出版

凸显江南文化内核,统筹风貌保护与产业发展,持续激活乡村新动能

沪派江南:特色乡村有“颜”有“料”

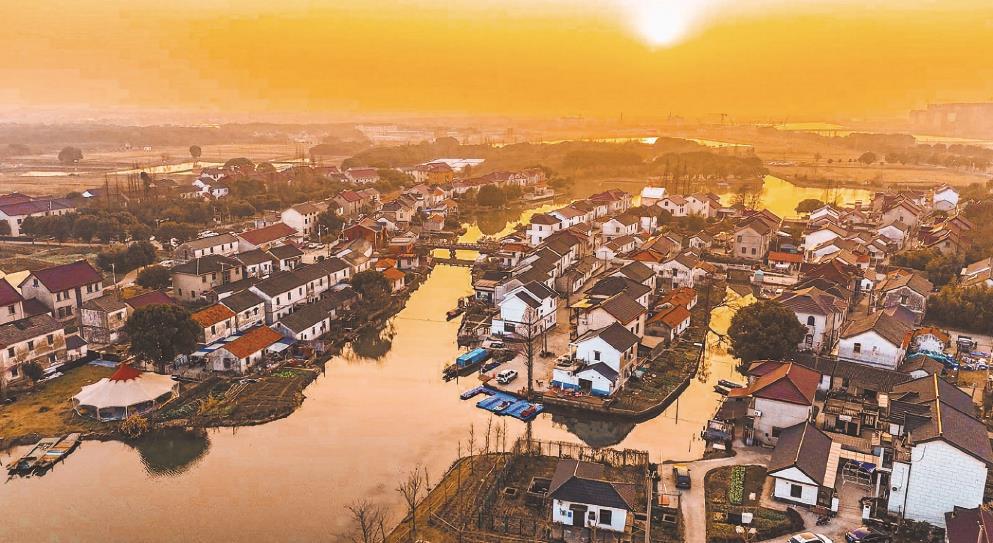

金泽镇山深村造就“水陆并行,人家尽枕河”特色空间,属于“六域”中的“湖沼荡田”地貌、“十二意象”中的珠链风貌区。 (受访方供图)

本报讯(记者史博臻)首提“沪派江南”概念,着力打造特色村落风貌保护传承范本。绘就超大城市农业农村现代化新画卷,既凸显江南文化内核,又统筹乡村风貌保护与产业发展……上海正在着力打造有“颜”又有“料”的特色乡村。随着新一轮上海城市管理精细化三年行动计划启动,“沪派江南”将继续激活乡村新动能,聚焦20个乡村风貌单元试点,到2027年底,要打造一批具有示范引领作用的沪派江南风貌保护传承范本。青浦区西岑村、金山区新元村、浦东新区牌楼村、松江区刘家山……这些分散在上海的特色村落,集体出现在一份专项规划中,引发热议。今年4月发布的《上海市特色村落风貌保护传承专项规划》提出,以郊野乡村地区的滩、水、林、田、湖、草、荡为基底,构建“六域、八脉、十二意象”上海乡村风貌空间结构。规划中还筛选出近两百个特色村落,按照10到20平方公里的规模,划定出148个乡村风貌单元,以此实施多层次、分区域的规划控制和设计引导。

自去年7月起,近300人组成的调研团,走遍上海1556个行政村,将不少具有上海特色的村落梳理纳入风貌保护传承目录。保护传承的范畴也进一步拓展,既有民居建筑、村域聚落形态,也有自然水田格局以及非物质文化。

以枫泾镇新元村为例,拥有上海乡村风貌空间结构“六域”中的“泾河低地”地貌,“十二意象”中的棋盘风貌区,田水经纬纵横形成“棋盘式”肌理,且“圩田”格局完整,是农耕时代遗留至今的珍贵活标本,也是江南地区人居环境智慧的代表。又如金泽镇山深村,珠链水乡、沼溇圩田,造就“水陆并行,人家尽枕河”的特色村居空间。按照分类,属于“六域”中的“湖沼荡田”地貌,“十二意象”中的珠链风貌区。

本轮规划的最大亮点,就是首次提出“沪派江南”概念。市规划和自然资源局相关人员表示,这意味着特色村落风貌保护不再囿于建筑个体的层面,而是将视野延伸到更为辽阔的自然基底、悠久的历史脉络以及深厚的非物质文化遗产。

乡村保护传承思路转变,工作方法也随之创新。《上海市特色村落风貌保护传承行动(2024—2027年)》明确了市区联动、以区为主的实施推进机制,建立整体谋划、功能策划、空间规划、特色刻划和实施计划“五划联动”机制,构建规划师、建筑师、景观师、估价师等乡村版“三师联创”平台,同时,鼓励支持专家学者、专业技术人员、社会资本、公益力量共同参与,加强规划建设、农业生产、城乡旅游等工作统筹,抓好文化遗产创造性转化创新性发展,健全动态活化利用机制,进行全域规划、整体设计、综合治理。

此外,保护传承行动明确了目标要求、18项重点任务、54项实施行动,以及职责分工和保障措施。至2027年末将完成第一轮试点建设,形成20个左右特色村落风貌保护传承示范样本,拓展开展50个以上风貌单元规划、60个以上特色村落保护传承工作,集中呈现“沪派江南”十二意象典型风貌,初步构建“沪派江南”特色村落风貌格局。