日期选择

2024-06-02 第27,979号

上海报业集团主管主办·文汇报社出版

新发现田汉佚文

二十余篇“东京特约通信”

1920年代的田汉

■ 韩小慧 陈建华上海《商报》1922年3月14日刊登田汉的《咖啡小泽的一夜》一文,作为“东京特约通信”的“第一书”,至5月28日《流浪王——哈礼富兰客氏》为止,共刊登了23篇。通信数字连贯,5月9日《大地震之后》是第十六书,此后缺第十七、十八书。接着5月10日《东京第三回“劳动节”》标第二十书,5月11日《“莲花”的幻影》标第十九书(田汉自标通信数字,此十九书是在5月1日从东京寄出,第二十书是在5月2日寄出,可能报纸先收到第二十书,照样发排。照此推断,报纸没收到第十七、十八书,故付阙如)。此后5月15日《落花》标第二十一书,5月16日《中日广告战——以药品广告为中心》标第二十二书,接着最后三篇《黄庞追悼大会纪事》《“非宗教运动”与日本》和《流浪王——哈礼富兰客氏》,均不标号。这些文章未收入2000年花山文艺出版社的《田汉全集》,迄今也不为研究者提及。

田汉于1916年8月作为湖南官派生赴日本留学,至1922年9月归国,这些文章作于即将归国之前,数量不算少,这里略作介绍。

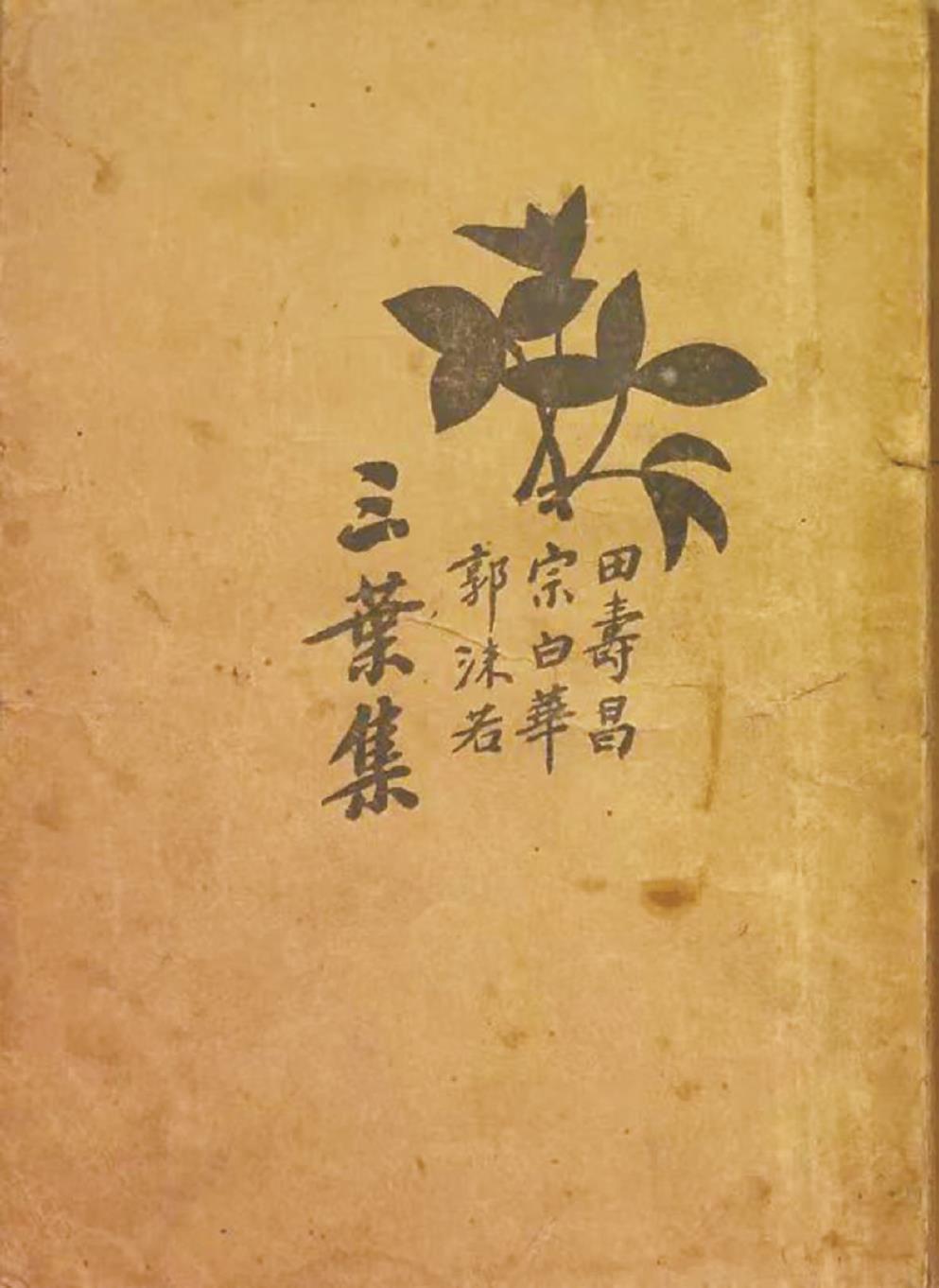

在日本期间,田汉加入李大钊等人组织的少年中国学会,并在《少年中国》杂志发表《平民诗人惠特曼的百年祭》《恶魔诗人波陀雷尔的百年祭》《诗人与劳动问题》等名文;他发表许多翻译与诗歌、剧本创作,又与郭沫若、郁达夫等成立创造社,热烈响应“五四”新文化,主张个性解放和民主精神,关心社会问题,同情劳动阶级。董健在《田汉传》中说:“田汉一生读书最多、思想最活跃的时候,是在日本留学期间。”他的“学习、研究的视野遍及哲学、宗教、文学、艺术以及社会政治等领域”。“其思想色彩很‘杂’,倾向颇为‘多元’,但其实是‘杂’而有章,‘多元’归一,这就是他始终是一个旧社会的叛逆者,一个‘被绝望于旧世界而欣羡新世界的大思想’所鼓舞、所燃烧的热情的浪漫主义者。”

通信第一篇《咖啡小泽的一夜》,果然很田汉。他回国后创作剧本《咖啡店的一夜》,斐声一时,又在《银色的梦》中把咖啡店、汽车与电影视为“现代都市生活的象征”(《银星》第8期,1927年5月)。在《咖啡小泽的一夜》里,田汉作为“可思母”俱乐部(Cosmo Club)的会员参加了在神乐坂“咖啡小泽”(Cafe Ozawa)的晚餐会,遇见老友佐野袈裟美、秋田雨雀,新交柴田武富博士。与会者来自世界各地,互相交流各国人文近况,富于国际主义气息,田汉和他们谈起世界语和新女性等话题。最后说:“回来想这一晚的印象,假如我们全人类的生活都像这一晚所遇的似的,那么这个世界岂不是理想的乐园吗?”田汉特别喜爱咖啡店,这篇文章提供了重要背景。

为《商报》做特约记者是一种社会实践,近十篇通信与日本的政治有关,为我们所知的日本期间的田汉带来新的面向。如《日本议会印象记》所示,他去旁听日本议会中各派的争辩,了解日本的政治运作程序。在《春雨声中的恶法谈》中批评新出台的限制言论的法律条文,在《日本的农民运动》和《东京第三回“劳动节”》中分析工人、农民及其社会运动的历史与现状,揭示议会制度下实行专制统治,摧残自由思想,并谴责资本主义对劳动大众进行压榨与剥削,特别警惕二战之后日本的军国主义倾向。《加藤友三郎之归国谈》对刚结束的华盛顿裁军会议作报道,在会上加藤友三郎代表日本与英、法、美、意大利签署关于限制海军军备的条约,中国代表王宠惠要求废除各国列强对华的不平等条约,被置若罔闻。在《日本军备之缩小问题》一文中,田汉指出:“太平洋会议之后,中国更成了世界经济竞争场,这经济的侵略,比武力更可怕呀!”在这些文章里,田汉观点犀利,立场鲜明,《印度国民运动与日本》盛赞甘地所领导的反英殖民、争取民族独立的斗争,体现了国际主义的立场。

山额夫人(Mrs.Margaret Sanger,今译桑格夫人)在美国以提倡节制生育著称,1922年4月访问北京,受到知识界欢迎。《山额夫人与日本》《山额夫人会见记》两文讲她在3月里访问日本,遭到官方刁难,后来同意其入境,条件是不能公开宣传节育理论。田汉赞同节育,认为能减少女性痛苦和后代优生,并去她的旅馆拜访,作了几分钟谈话,预祝她访华成功。另外写了《评山额夫人产儿制限论》,也刊登在《商报》上。

田汉关注媒介,在他的早期著述中显得特别。《新闻制作展览会之一瞥》讲他看了各大新闻报馆的展览会,对报馆的部门分工、新闻的复杂制作过程、报馆结构和经营运作机制一一介绍。有趣的是《中日广告战——以药品广告为中心》,田汉嬉笑揶揄地指出,虽然中国的药品广告的“近代性”不及日本,但两国的广告同样恶俗不堪,如最多的是关于医治花柳病、肺病的广告,在中国也一样,因此中日同样患了“国民病”,可说是“难兄难弟”。

关于在日本的中国留学生,《中国公使馆之一夜》讲中国政府没按时给留学生发资助公款,他们在驻日公使馆因为讨债而住了一夜的经过。看到客厅里悬挂着四位民国总统——袁世凯、徐世昌、黎元洪和冯国璋的半身肖像,他描绘各人眼神,或霸气或猥琐,皆德不配位,“我真不知中国公使馆的客厅中到哪一天才有我们引为荣耀、引为模范的振人格者的照相悬者!”《黄庞追悼大会纪事》讲留学生在东京举行黄爱和庞人诠的追悼会。两人在湖南领导工人运动而被军阀赵恒惕杀害,赵也是杀害田汉的舅舅和启蒙者易梅园的凶手,因此田汉特别沉痛悲愤。

三年前田汉在《少年中国》上发表《平民诗人惠特曼的百年祭》,这次为通信写了《惠特曼三十年的忌日》,其实是一篇游记。他去大阪访佐藤春夫不遇,然后到涩谷大街上闲逛,在书店喜欢两张照片,一是美女,一是惠特曼,钱不够,踟蹰再三选了惠特曼。《绿雨与啄木》介绍两位英年早逝的诗人斋藤绿雨和石川啄木,4月13日是前者十九年忌,后者十年忌。绿雨厌恶喧嚣的都市,批判资本主义,具有“革命”精神,受俄国青年的影响而主张“到民间去”。田汉归国后把“到民间去”作为口号,也拍了同名电影,虽然未上映。《流浪王》热情介绍哈礼·富兰客(Harry A.Franck)的传奇般“诗的生活”。他在哈佛大学读书,未卒业而立志周游世界,历尽艰险,足迹遍及全球各国,到过日本和中国,以大量精彩的游记著称于世。最后引惠特曼的《坦道行》:“徒步开怀,我走上坦道/健全的世界、自由的世界,在我面前/棕色的长路在我面前,引导着我,任我要向何方去。”

在《飞鸟山的樱花赋》中,田汉和易漱瑜、康景昭等四人去东京飞鸟山公园看樱花(此时,他与易漱瑜结束了柏拉图式“清纯恋爱”而同居)。这对留学生是一种奢侈,公费没按时发,不得已卖了三本心爱的书,才得到游乐的钱,因此戏称自己“资本家”。公园里,他看到一群“狂歌乱舞”的劳动者而想起他们的真实生活状况。《玉川游记》写他与易漱瑜和F君一起去玉川游玩,描写一路上景色,在农庄看到一派田园风光,十分快乐,突然一辆电车从坡上驶下,带来一股汽油味,然而“漱瑜小时爱闻洋油气”,不禁让人想起张爱玲也有这样的癖好,两人有得一比。

田汉是个影迷,在《银色的梦》里说他到东京的第一年看了梅丽·马克拉伦(Mary MacLaren)主演的《鞾》(Shoes,1916),印象深刻。在通信第十九书《“莲花”的幻影》里说他在“民国五年八月某夜偕同乡邓时冰先生在神乐坂文明馆观Francis Ford的《名金》,为第一次”。1916年8月是田汉刚到日本之时,应当比观看《鞾》更早。“莲花”的片名《莲花心出世》(The Lotus Blossom,1916),田汉观后大感兴味,“因为他是第一次由中国人手里制作出来的映画!”剧情大意是梁成发明时辰钟,向皇帝建议代替国门上的圣钟,皇帝大怒,把梁发配京外,独有少女梅胎送他莲花一本。梅胎之父邝孚,以铸钟为艺,供奉于朝廷。一日圣钟破裂,又值鞑靼人入侵,皇帝迷信圣钟奇迹,命邝孚铸钟,不成,将杀邝孚。梅胎找到梁成,获得铸钟秘方,但须混合人血人骨,她为了救父,在铸钟时跳入熔炉而使圣钟得以制成。另外还有梅胎和邝松相恋及邝松杀死鞑靼王的情节,故事较为复杂,现今《莲花心出世》仅存12分钟胶片,大约难以知道全剧情节,所以田汉的记述值得重视。

扮演梅胎的郑美(Lady Tsen Mei)是比黄柳霜更早的好莱坞中国女明星,另外还拍过《为了东方的自由》(For the Freedom of East,1918)和《信》(The Letter,1929)。最近有研究者考证,郑美并非完全是中国人,其母是白人和黑人的混血儿,制片者把郑美作为华人而大肆渲染,另有好莱坞的种族和性别政治。的确,郑美在当时非常有名,中国人引以为傲,在1921年《影戏杂志》创刊号上有《郑美》一文,称她“为中国人争人格、扬国光”。看了影片,田汉也激动不已,“我们在日本看影戏,自来看见中国人演厮役、演恶汉,一出场,日本便连呼‘支那人’‘支那人’,偶然看见这样好的女优演主脚,并且是中国人自制的映画,大有坐‘南京号’‘中国号’横行太平洋上之感。”爱国之情激昂高亢。

《落花》也讲电影。《落花》(Broken Blossom,1919)是好莱坞大导格里菲斯(D.W.Griffith)的作品,讲伦敦一中国少年爱上英国少女娄茜,少女受父亲虐待至死,少年愤极,将他击毙。片中的中国人善良正义,使田汉产生好感,尤其对饰演娄茜的女星理丽安·季施(Lillian Gish)赞不绝口。该片1923年2月在上海映演,译为《残花泪》,因为外国观众觉得侮辱同胞而提出抗议,仅3天就被停映了。(作者单位:复旦大学古籍整理研究所)