日期选择

2024-05-10 第27,956号

上海报业集团主管主办·文汇报社出版

从他者的凝视到自我的建构

——《中国龙的发明》与中华民族的崛起

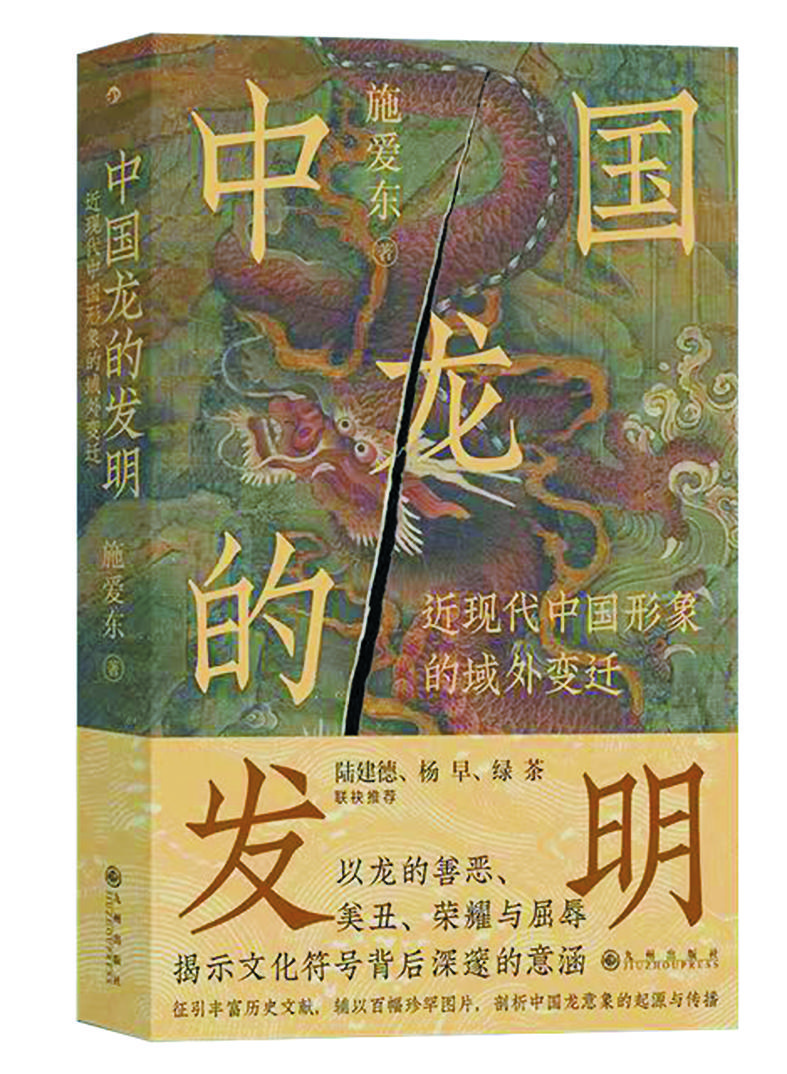

《中国龙的发明:近现代中国形象的域外变迁》施爱东 著 九州出版社出版

■ 刘元杰每逢农历龙年,关于“龙”的英译问题都会迎来一次“狂欢”,各大语言类公众号赶着这波热度发送推文,刷屏朋友圈,2024甲辰龙年也不例外。是“dragon”还是“loong”,不同立场的学者和群众唇枪舌剑,比除夕夜的烟花还热闹。表面上看这是一个译名问题,但玩味各方观点,拨开语言问题的迷障后,这其实是一个政治、文化、历史交织在一起的“世纪难题”。施爱东先生大著《中国龙的发明》向这个难题发起挑战,讲述了“中国龙”作为一个文化符号,在文明碰撞中的浮沉往事,为我们展现了“龙”的寓意从他者凝视到自我建构的过程,及从中反映出的中华民族在世界文明千帆竞渡中的荣辱兴衰。

“龙”与中华民族的情缘

“龙”在中华文明长河中一出现,似乎就注定了它的象征意义大于实指意义。我们在距今3200年前的甲骨卜辞中就能看到它的身影“(图1)”,像头上有冠、巨口长身的动物。“龙”在卜辞中并没有指动物的用法,而是用作方国名称,这个以“龙”为名的方国位于殷商西北,首领被殷王封为伯,后来部族被殷商同化,消失在历史长河中。随着这个部族的消失,“龙”的本义到底是什么也变得扑朔迷离,后人只能从字形上保存的一点象形性去做出大胆合理的想象,它被描述为“鳞虫之长,能幽能明、能细能巨、能短能长”,生活习性是“春分而登天,秋分而潜渊。”(《说文解字》卷十一)显然,这种动物的生活习性与《周易·乾卦》的爻辞有着千丝万缕的联系,但它究竟是语言中什么动物的名称,则成为一个永远的谜。

历史就是如此吊诡,“龙”这个符号一开始就作为族群的名称进入华夏文明视野,然后被强大的上古部族融合潮流淹没,洗去了族群象征符号的痕迹,成为一种存在于想象中的动物形象。之后如《中国龙的发明》第一章所述,这种形象进入权力的谱系后,从一般的装饰物发展成为皇权的专利,并随着皇权的消失又从权力的宝座上跌落民间,到今天又因中华民族的复兴而成为一个意义重大的民族符号,炎黄子孙、华夏后裔都满怀自信地称自己为龙的传人。“龙”若有灵可能都要感叹一声,怎么都逃不脱给族群做吉祥物的命运。

如果“龙”这个符号意义的演变只是局限在中华民族自我建构的范围内,可能它对中华民族的意义与梅兰竹菊对中华民族的意义可等量齐观,然而事实证明,“龙”对我们的意义远远超越了其他象征高尚品格的传统文化符号。时间回到2005年,北京奥组委揭晓吉祥物结果,民间呼声高涨的龙落选,原因是龙在世界各地有着不同的理解,因此不宜作为奥运会的吉祥物,龙的形象在东西方存在差异,西方人眼中的龙和我们所引以为豪的情感寄托是不相吻合的,容易产生误解。2006年有学者提出重新构建国家形象品牌,龙可能不再是中国形象标志,引起了所谓“弃龙风波”。2007年召开了中华龙文化兰州论坛,直接反对“弃龙”之说,并主张将“dragon”音译为“獗更”,用“loong”作为“龙”的英译,甚至出现为了推动改译而建立网站并更新至今的“护龙人”。

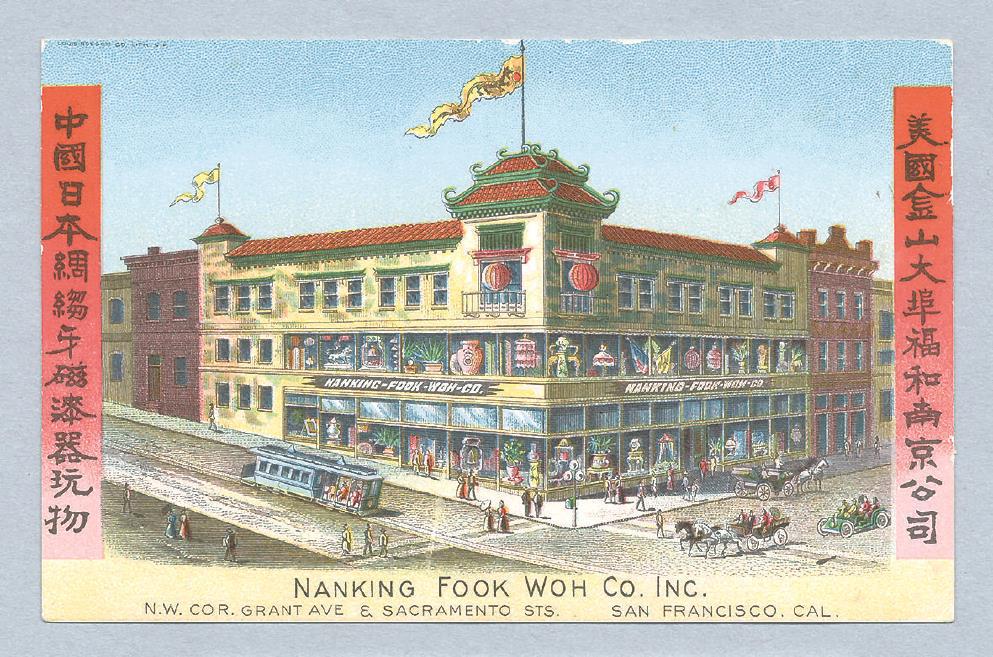

他者的凝视与“龙”之殇

在当代,“龙”已经不是一个简单的象征性符号,它被注入更深层次的文化意义,引发学界和民间的热切关注,其中一个重要的原因是“龙”这个民族符号曾被置于异质文化的凝视下,给中华民族带来过深刻的文化创伤。《中国龙的发明》就向我们展示了19世纪以来,因为民族衰弱,西方异质文化对“龙”形象的歪曲和丑化。正如书中所说:“龙只存在于人的内心,有什么样的心,就有什么样的龙。”16-18世纪中国如日中天,龙是西方追捧的时尚;19世纪中国江河日下,龙就成为西方嘲讽贬低中国的怪物。《中国龙的发明》用大量一手史料向我们展现了建立在东西方对立模式基础上的文化霸权的蛮横无理,尤其是大量的历史图片,比起文字描述,带给人更直接的冲击和更大的震撼。不用说那张经常出现在历史课本中、用以证明列强在中国掀起瓜分狂潮的《肢解中国怪物》的法国明信片;更不用说在甲午战败后,列强在文化领域掀起的屠龙狂欢,在这些充满西方凝视意味的图画中,“原本面目狰狞的中国辫子龙”,“已经懦弱到了连狗都不如”。萨义德在《东方学》中指出,西方对东方的观察和凝视造就的结果就是,东方总与罪犯、疯子、女人、穷人这些特殊因素联系在一起,造成了强烈的异质性,当面对东方的落后、衰败以及政治无能时,东方是欧洲的病人,只有欧洲有能力挽救东方并推进他们的改良。在中国,西方选择了“龙”作为构建异质性的符号,使得“征服龙与征服东方、征服异教徒,三者之间几乎是一体的”。辱华漫画的中国龙被加上辫子、八字须、长指甲,色彩线条总是与阴暗、混乱、病态联系在一起,令人望而生厌。翻开《中国龙的发明》我们就能明白,为“龙”正名的问题不只是想改变一个词的译名,而是想要改变近代以来,西方以实力为基础,对中华文明实施的话语霸权。正如语言学家裴德思所说,中国的龙代表了好的力量,但很多中国人欣然接受把龙称为“dragon”,这是一场灾难,等于是自愿放弃了自己的文化,只要西方人还称中国龙为“dragon”,他们就会把自己的文化观念移植到中国身上。随着中国综合国力的不断提升,在民族复兴的过程中,掌握对龙的解释权和话语权也是民族崛起的一种表现,争取译名则是其中最激烈的一环。

自我的建构与“龙”之飞

他者的凝视固然是使“龙”的文化意义高于其他传统文化符号的重要原因,但《中国龙的发明》也告诉我们,民族的自我建构和选择更为关键。本尼迪克特·安德森指出,民族是一个想象出来的政治意义上的共同体,它不是许多客观社会现实的集合,而是一种被想象的创造物,按照他的说法,不是民族产生了民族主义,而是民族主义创造了民族。但是在中国的历史传统中,家国天下观念优先于民族观念,近代国家的衰弱引发民族危机,在亡国灭种的威胁下,形成了中华民族意识,而我们急需一个能够凝聚共识的民族符号。从这种意义上看,不是龙凝聚了中华民族精神,而是中华民族救亡的现实需要选择了龙,换句话说,龙并不是天然的中华民族精神象征,它作为民族符号的精神内核是被不断建构出来的,书中第六章讲述的就是这段自我建构的历史。从闻一多开始,“龙”就是本着民族主义需要而建立的图腾,在建构过程中甚至把学术求真的标准放到了次要位置,所以作者说,闻一多用诗性语言,寥寥150余字就完成了龙图腾“民族象征——帝王象征——国家象征——每个中国人的象征”四者之间的角色转换,又因蒋家王朝的倒行逆施,对龙大加挞伐,闻一多“树立龙图腾,是本着民族主义的需要;推倒龙图腾,同样是本着民族主义的需要”。到改革开放时期,20世纪80年代龙图腾勃兴,这时它又被赋予了凝聚中国内地、台港澳地区以及海外华人社会人心的作用,“说到底还是因为时代的需要”。

双重视角建构的“中国龙”

如果要用一个词来概括“龙”的他者凝视和自我建构过程,书名中的“发明”最合适不过。书名大概是对《传统的发明》的义仿,“发明”指的是许多所谓的传统实际上是为回应社会与政治的变迁而被建构出来的,它们貌似悠久,实乃晚近的发明创造。《中国龙的发明》的书名告诉我们,作为民族象征符号的“中国龙”是如何在他者和自我的双重作用下被“发明”出来的。当然,这并不是说《中国龙的发明》价值只在给霍布斯鲍姆的理论做了一个注脚,也不意味着“中国龙”的发明和苏格兰高地的“克兰格子呢褶裙”的发明本质相同。我们的传统自有它发展与演变的规律。

这本书对我们最大的意义应该是,在回顾中国传统文化符号建构的过程后,在今天如何应对异域他者的凝视、掌握本民族对自己传统文化的解释权和话语权,这在倡导把马克思主义基本原理同中华优秀传统文化相结合的当下,显得更加意义非凡。斯宾格勒的“原始象征”说风靡一时,他把文化看作有机体,一种文化即是一种生命或心灵的独特样式,总要选定一些基本的符号来代表该心灵的独特的生命感受和创造意向,由此就形成了每一文化中的原始象征。要想了解各大文化的秘密,就必须深入了解其原始象征,鲁斯·本尼迪克特将日本的文化模式归纳为“菊花”与“刀剑”就是一个典型案例。“发明”的视角并不是要解构作为传统文化符号的“中国龙”,引导我们走向历史虚无;正相反,剖析“中国龙”的发明过程,展现其意义的发展史,使我们加深对中国传统的理解,纠正在他者凝视下形成的错误观点,更让我们意识到,“原始象征”说有其局限性,因为仅仅一个“龙”是无法完整代表和概括拥有五千年文明史的中华民族及其伟大精神的。

描“龙”者其有悲愤乎?

从某种意义上说,《中国龙的发明》也是作者对“龙”的“凝视”,虽然钱锺书以鸡蛋和母鸡论宣判了“作者之死”,但是了解作者仍然是我们深入理解创作宗旨的金针,所以,我们的阅读也需要对作者进行一番“他者凝视”。刚翻开《中国龙的发明》时,脑海浮现出一个问号,作者是个口吐莲花的说书人?像是这样的句子:“这位句芒,明明自己鸟身,有翅,却还要‘乘两龙’,这不摆明是波音飞机压迫宝马汽车吗?”风趣幽默,令人忍俊不禁。随着书页翻飞,脑海中出现一个感叹号,饱学笔酣的研究员!几乎每一个论点、每一自然段都引用史料论证,可谓字字有来历,而且这些史料不只是中文、英文,还有大量小语种文献,这都是作者在上万种文献中披沙拣金得到的珍宝。合上书页,不禁学孔子感叹,作《易》者其有忧患乎?描“龙”者其有悲愤乎?因为只有期盼自己的民族美好向上、心中怀有家国天下责任的人,才会因民族曾经的衰弱、落后而感到痛苦和屈辱。

今时不同往日,中华民族正在实现伟大复兴,东方巨龙洗刷前耻,腾云直上,新时代为“中国龙”不断赋予新的内涵。2024甲辰龙年,“蛟龙号”在南大西洋完成23次下潜并创造九天九潜的下潜新纪录,又给“中国龙”注入了不畏艰险、赶超世界的精神内涵。作者的悲愤因民族衰弱而起,也应随民族振兴得以疏解。通过这本书,我们了解了“中国龙”的过去,我们更期待“中国龙”的未来,满怀期待见证下一个龙年,中华民族向世界更自信地介绍:“古老的东方有一群人,他们全都是龙的传人。”