日期选择

2024-03-24 第27,909号

上海报业集团主管主办·文汇报社出版

外交家伦敦观舞记

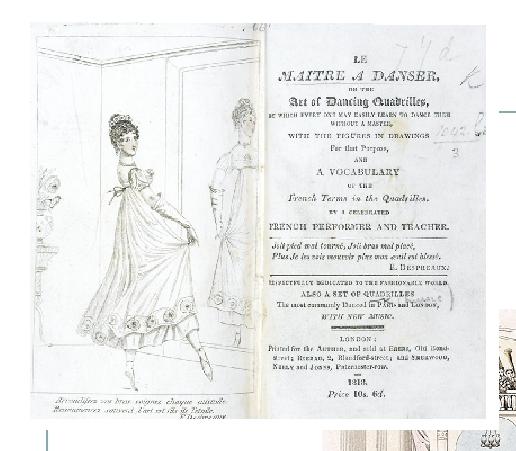

《舞艺:戛大力跳法指南》 英国国家图书馆藏

■ 王丁1877年8月10日是一个星期五,周末前夜,大清驻伦敦公使郭嵩焘应伦敦一位贵夫人之邀,前往其家出席一场家庭社交舞会。使馆译员张德彝随行,回来把当晚的见闻写入日记,其中有关西洋社交舞会、交际舞的经纬记述非常详细,几有两千字的篇幅,其中以下的一段细节尤其珍罕:

光绪三年七月初二日,亥正,随郭星使同李湘浦乘车往赴伊朴赛夫人家跳舞会。男女有数百人,看至子正回寓。按:英俗跳舞会分为二等,有用请帖者,有卖票者……跳舞单及作乐单,有备有不备者。按:跳舞单,系一小花折,如册页,上系小铅笔,横印跳舞名目,每人一页,男女对约,同跳第几班,乃对书名姓,届时自来携手同舞。乐单则系厚纸一张,宽半尺,长八九寸,先印何会、某年月日,再则乐共若干节,每节作何乐。末印住址及某乐班。入者亦每人一张……其俗跳种甚多,不习者不知其式,今姑记其名。如城中跳舞会所跳舞者,曰戛大力,曰蓝色尔,曰瓦拉自,曰扑拉喀。在乡间跳舞会,因地阔屋宽,又加当贝、扣的连及斯尔洛之尔得勾倭蕾三种。至喀来兜年、麻租喀及御前戛大力等,皆非上等所取。(《随使英俄记》)

张德彝提到的舞曲名目,已引起音乐史专家的研究兴致:上海音乐学院的陈聆群教授为了写作中国近代音乐史,广泛汇集史料,曾经对此节文字做了疏释(见《洋务人士笔下的西方音乐》)。他对(1)“瓦拉自”=华尔兹、(2)“扑拉喀”=波尔卡、(3)“麻租喀”=玛祖卡这三种舞曲的考定,自然是颠扑不破。(4)“蓝色尔”的原语实为Lancers。张德彝统共列出来十个舞名,剩下的其他六个待考的原语,我的补充解读方案如下:

(5)“戛大力”应该是Quadrille。这是一种方阵舞,由四对舞伴两两一组,四面各一组。这种社交舞19世纪流行于法国宫廷、贵族圈子,后传入英国。英国国家图书馆收藏有一种法英合璧本《舞艺:戛大力跳法指南》。陈先生提议的Canaries,在音韵上与戛大力有所不合。加纳利舞(Canary dance)是一种文艺复兴时期的舞蹈,盛行于16—17世纪,在莎剧里有体现。这在时代上过早,而且似乎也没有在19世纪社交舞中流行的记录。

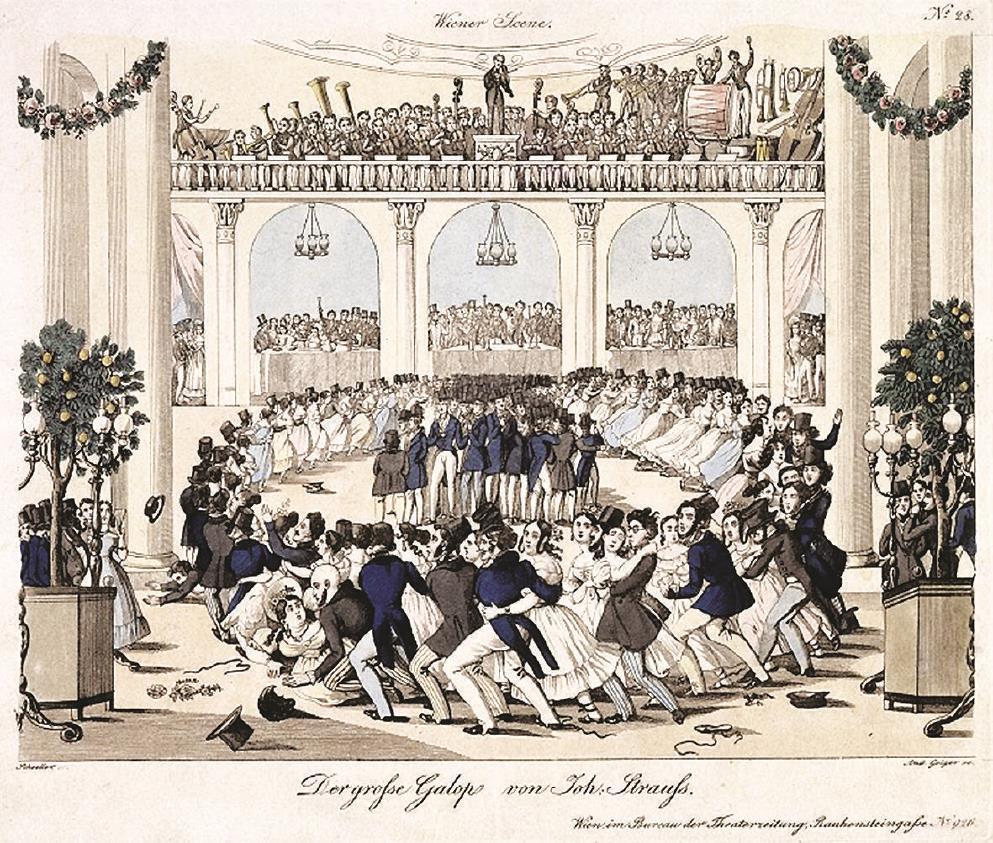

(6)“加当贝”,这个词的原型很久不得其解,翻阅过舞蹈、舞曲类的文献和19世纪书籍之后,我想起这也许就是社交舞会上非常流行常见的加洛普(Galop,义为“疾如跑马”),是否张德彝本来译为“加罗贝”,传抄致误?

(7)“扣的连”,Cotillion的音译,也是起源于法国、舶入英国然后传往美洲的一种社交舞。作为一种方舞,它是戛大力的前身。这个词在汉文里有不少音译形式:科替雍、高替洋、珂退扬、科奇里翁舞(《汉语外来词词典》,刘正埮等编,1984),从音值特征看,上述四个译名应该来自法语cotillion的发音。

(8)“斯尔洛之尔得勾倭蕾”,就是英国“乡村舞”的名曲“Sir Roger de Coverley”。这个曲名比较长,音节多,实不易考得。感谢舞蹈专家熊力垂吿正解。陆谷孙《英汉大词典》(2007年第二版)收录:“Sir Roger de Coverley柯弗利(英国18世纪作家J.Addison和R.Steele主办的《旁观者》杂志上所刊文章中的虚构人物,为18世纪理想化乡绅的典型)”。

(9)“喀来兜年”,即Caledonian。这是苏格兰的一种乡间舞蹈。喀里多尼亚指现今大不列颠岛上苏格兰地区,在现代英语里,喀里多尼亚也常被用作苏格兰的代称,是个带有一层古旧色彩的老词。

(10)“御前戛大力”,Stately Quadrille也比较费解,它是一个语义语音合璧译名,戛大力已见于上文。“御前”一词其实不当,是因为张德彝不知道帝制、君主制的imperial、royal和近代“民(族)国(家)”(nation-state)的区别,笼统地沿用了封建词汇,属于“时代局限”。四方对舞而又加上stately“国家之间”的修饰,确有近代风范,语含戏谑意味,影射的是多国之间外交的合纵连横。如此顾名思义,这种舞就是一种扩大版的戛大力。

郭嵩焘的继任者、曾国藩的长子曾纪泽在出使日记中,记录过在英国白金汉宫(“柏京邯宫殿”)宫廷舞会中的一些特点:

宫殿跳舞,皇家眷属与各国公使、署中男女同在厅之上段,英之士绅在厅之下段,鞠躬而相约,合偶而跳舞,乐之音节,跳之步骤,亦与寻常跳舞无异。太子妃所与跳者:二世子、三世子、俄国世子之属。太子所与跳者:皆世爵家命妇、闺秀。若数偶合跳之舞,则各国公使暨使署命妇亦往儳焉。太子、诸王妃、公主、郡主虽仪态庄严,神情矜贵,然于跳舞之际,徙倚回翔,风飘云集,则无以异于恒人也。(《出使英法俄国日记》)

曾纪泽的着眼点是太子、太子妃,一男一女对舞的两类舞伴如何匹配。他提及的“数偶合跳之舞”,可能就包括“御前戛大力”这一类的合群起舞,各国公使、公使夫人参与其间,不正是活脱脱的一幅列国外交捭阖乐舞图吗?曾纪泽外交,后世有“折冲樽俎护山河”之誉,但他不跳舞,旁观者是否对舞伴间的分合趋避有会于心呢。

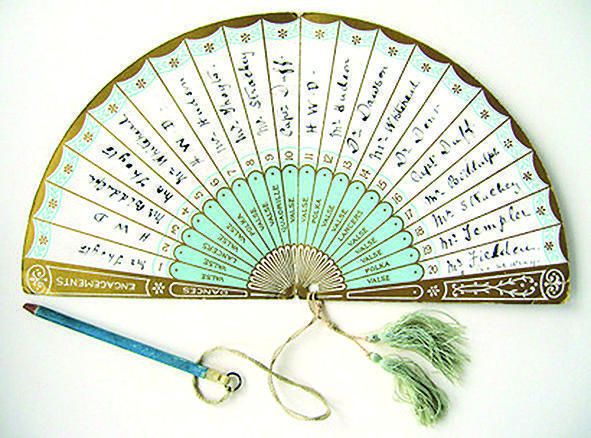

曾纪泽看到了“上等人”在舞会上的矜持自重,但对太子、公主们在起舞之际“无以异于恒人”的常理常情,倒是看得明白。张德彝写道,有一些舞种“非上等所取”,想必是从西洋外交官口中听来,非他杜撰,但实际则未必一定。深晓维多利亚时期风俗制度的狄更斯曾经说过,“低俗的那些乡下舞,是早就被严厉查禁过的了”(《老古玩店》)。张德彝提到的三种不“上等”的舞,可以引用1868年英国王室侍卫营办事处举办的常规舞会节目单作为反证:英国王室侍卫营舞会就以“戛大力欢聚会”为名,曲目凡26,晚上九点钟开始。赴会的妇女,手持一张“跳舞单”是不方便的,此处一把装饰性的扇子就派上了实际的用场。

社交舞蹈是小说里的常客。巴尔扎克在1835年完成出版的小说《高老头》写到了“戛大力”舞,傅雷先生译为“四组舞”:

在拉斯蒂涅心目中,阿娜斯塔齐德雷斯托夫人干脆就是一个迷人的女子。他想法在扇子上登记了两次,并且在第一次四组舞时就有机会(展开攻势)。

没有一组四组舞没有她,旁的女人都气坏了。

《高老头》的张冠尧译本后出,沿用了傅译“四组舞”。

福楼拜小说《包法利夫人》也经常写交际舞,quadrille这个舞名多次出现,李健吾先生译为“对舞”。Cotillion也见于《包法利夫人》,李译“花色舞”。存心勾搭爱玛的医生鲁道尔夫,兀自私忖“她一定闷居无聊!一定愿意住到城里,每天夜晚跳波兰舞!小可怜儿!”,“波兰舞”译polka(波尔卡)。在这些洋名词上,李健吾的处理有一个特点,就是都没有用音译,包括相当普及的Waltz/Valse华尔兹、圆舞,《包法利夫人》屡见,李译“回旋舞”。这明显是一种反潮流的作法。

狄更斯——跟张德彝记录的维多利亚时代全盛时期的社交舞会文化同时同地的作家,在作品中对交际舞也少不了要写到。前文提到的Sir Roger de Coverley,据说是狄更斯格外喜欢的一个舞种:“狄更斯是一位老成持重的智者,在私下场合一如他的作品,言谈和蔼,容易接近。他有一些自己的特殊爱好,像竞争性强的游戏、长时间散步,他还特别爱跳柯弗利爵爷舞。”(R.H.Horne)柯弗利爵爷舞,有一种狄更斯式跳法(见他女儿Mamie《对父亲的亲切回忆》,1896),狄更斯甚至还把它写到了作品里:《圣诞欢歌》第二回,故事的主人公司库池的昔日老板费兹威格为劳碌了一年的下属和平时低头不见抬头见的街坊办了一场圣诞晚会,除了预备丰盛足吃足喝,还特地安排晚会最后以这支欢快的、挤挤挨挨的群舞结束,大腹便便的费氏夫妇主跳,热闹、温暖的情景,令昔日的学徒、今日的资本家司库池开始对人情味有了感触。

《圣诞欢歌》不仅在全世界名列最红的圣诞文学之列,在中国也有多个译本。吴钧陶2019年的译文之前,有汪倜然译《圣诞欢歌》,张竞生译《悭人梦》。

在吴译前正好一个世纪的1919年,闻宥便以笔名“闻野鹤”,与王仲群合作翻译此书,题名《鬼史》出版,此后该书未再版过,现在已非常稀见。译文使用文言。核查原文,对照其他现代语体文翻译,闻译显得甚不忠实。狄更斯花了大功夫渲染的这场圣诞晚会场景,在这个译文里大幅缩水,狄更斯特别安排的舞会终曲曲名全不见了踪影。这也难怪一百年前的译者,当年十八岁的华亭文学青年闻野鹤——后来成为文史研究学者的闻宥,面对狄更斯这一大段既含有技术化的舞蹈术语、笔调又打趣的文字描写,只能徒唤奈何,疯狂脑补,既添枝加叶,又删繁避难,如此双管齐下,译文跟原文基本就对不上了。昔非今比,如今时代有上网之便,可以搜阅Sir Roger de Coverley舞的丰富视频资料,有音乐,有化妆,甚至有教学课视频,讲授步法,可以step by step学起来,张德彝舞名单的所有名目都可以一招一式地循名责实,一一找到,复古风的,现代派的,都应有尽有。

(作者为北京外国语大学历史学院教授)