日期选择

2024-01-14 第27,839号

上海报业集团主管主办·文汇报社出版

“刹那一瞬”:写短歌的石川啄木

石川啄木(1886—1912)

■ 沙青青2016年,日本文学专家、时年九十四岁的唐纳德·基恩(Donald Keene)生前最后一部专著出版,这是一本关于明治时代著名短歌诗人石川啄木的传记。

所谓“短歌”是日本和歌的一种形式,与“长歌”相对应。最早的短歌可见于八世纪成书的《万叶集》,此后千余年间,短歌诗人们大多没什么惊世骇俗的想法,而是满足于对前人作品典故的引用和改编。于是,短歌更多成为了公家贵族、文人之间的一种“文学游戏”:比试谁能在三十一个音拍的有限范围内,咏出精妙的四季变化或内心的造作情绪。石川啄木之所以被称为日本最伟大的短歌诗人、明治时期的天才人物,正是因为他打破了短歌三十一音一行的陈规,在形式和内容上都极度创新,“开一代诗风”。

作为一名致力于日本文学研究的知名学者,基恩自上世纪五十年代就开始在世界范围内开始积累声望,先后出版过二三十种以日本历史、文学为主题的专著。此外,他还曾翻译过太宰治、三岛由纪夫、安部公房、川端康成等知名大家的作品,也是最早将这些日本当代作家介绍到美欧世界的译者。不过,有趣的是,唐纳德·基恩此前却没有为任何一位日本作家单独写过传记,直到2016年时出版的这本石川啄木传记。

明治维新后,以正冈子规为代表的诗人掀起了日本诗歌文学的新一轮革新并将之带入了新时代。不过,基恩却并不认为正冈子规是一位真正意义上的“日本现代诗人”。尽管子规会用现代日语进行创作,却很少如现代诗人那样吐露自己的心声。事实上,基恩把“第一位现代日本诗人”的殊荣留给了石川啄木,并将之作为这部传记的书名。

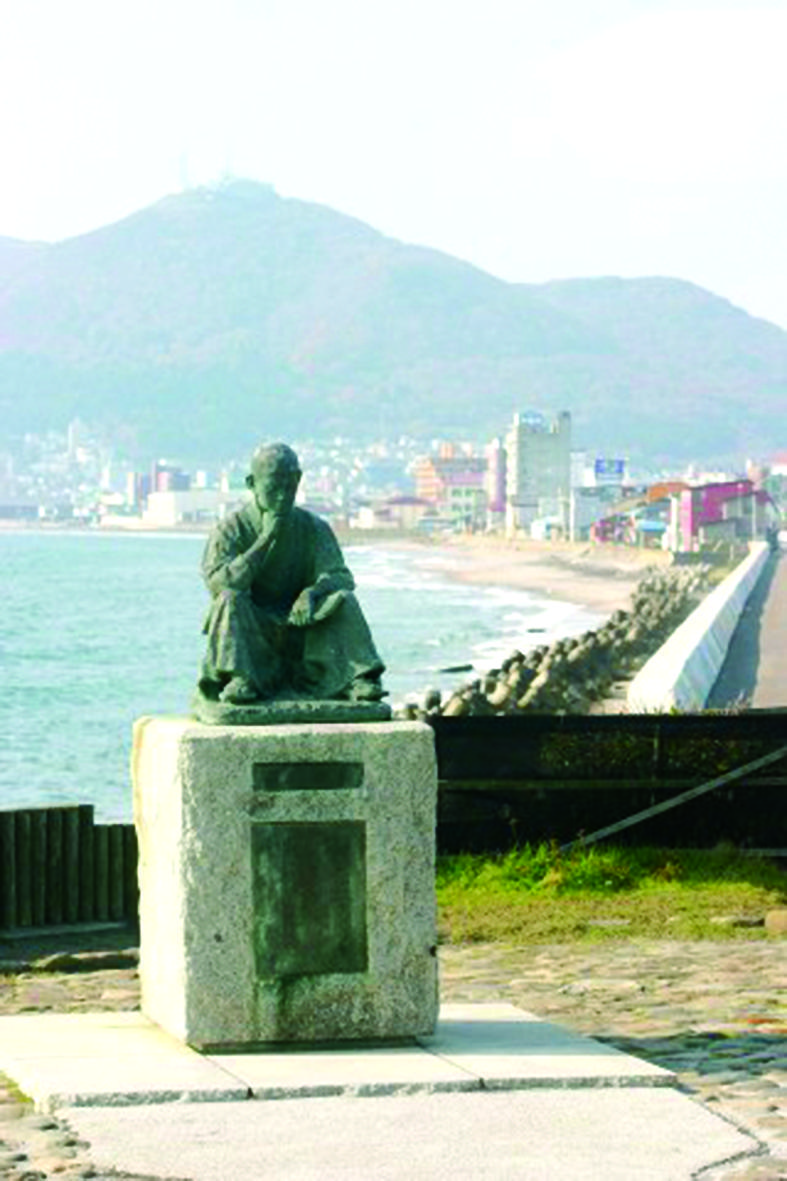

1886年,石川啄木出生于日本岩手县现盛冈附近的一个小村庄。原名石川一,“啄木”是他给自己起的“诗名”,因为他喜欢啄木鸟啄树的声音:

我的窗外是一片漆黑的森林。在它的深处,无论是哪个季节,总能听到啄木鸟稳稳啄树的声音……这声音无论在白天还是黑夜都能抚慰我,而当我听到它时,无论何时都会感到一股压抑不住的创作欲——一种在我体内喷涌而出的纯粹快乐,一种可以冲淡写作倦怠的快乐。这就是为什么我把啄木作为我的名字。

石川啄木尚年幼时,父亲因遭到当地村民敌视,丢掉了寺庙住持的职位,全家陷入贫困之中。尽管如此,他还是从父亲那儿继承了对短歌的热情。在盛冈中学就读期间,啄木的文学天赋与叛逆性格同时开始激烈迸发。17岁时他的诗歌就已发表在著名文学杂志《明星》上,而他自己也积极参与和享受抗议校长的罢课运动。此后八九年间,啄木一直处于漂泊无定的生活状态中,除了老家岩手外,还去过北海道小樽、钏路以及东京,当过小学代课教师、报社记者,最后从事的职业是东京《朝日新闻》的校对员。

当时,但凡接触过啄木的作家,几乎无一不惊叹他在诗歌领域的才华。与谢野铁干、晶子夫妇把他看作短歌复兴的希望,森鸥外曾表示“自己最喜欢啄木的诗”。夏目漱石甚至出于“惜才”曾接济又穷又病的啄木。时至今日,只要去接触日本近代诗歌,就很难否认啄木短歌的吸引力。然而,短歌领域的天赋和创作却从未给他带来过真正意义上的财富。为此,啄木甚至会用短歌来自嘲:

为什么会这样的软弱,

屡次申诉着怯懦的心,

出门借钱去。

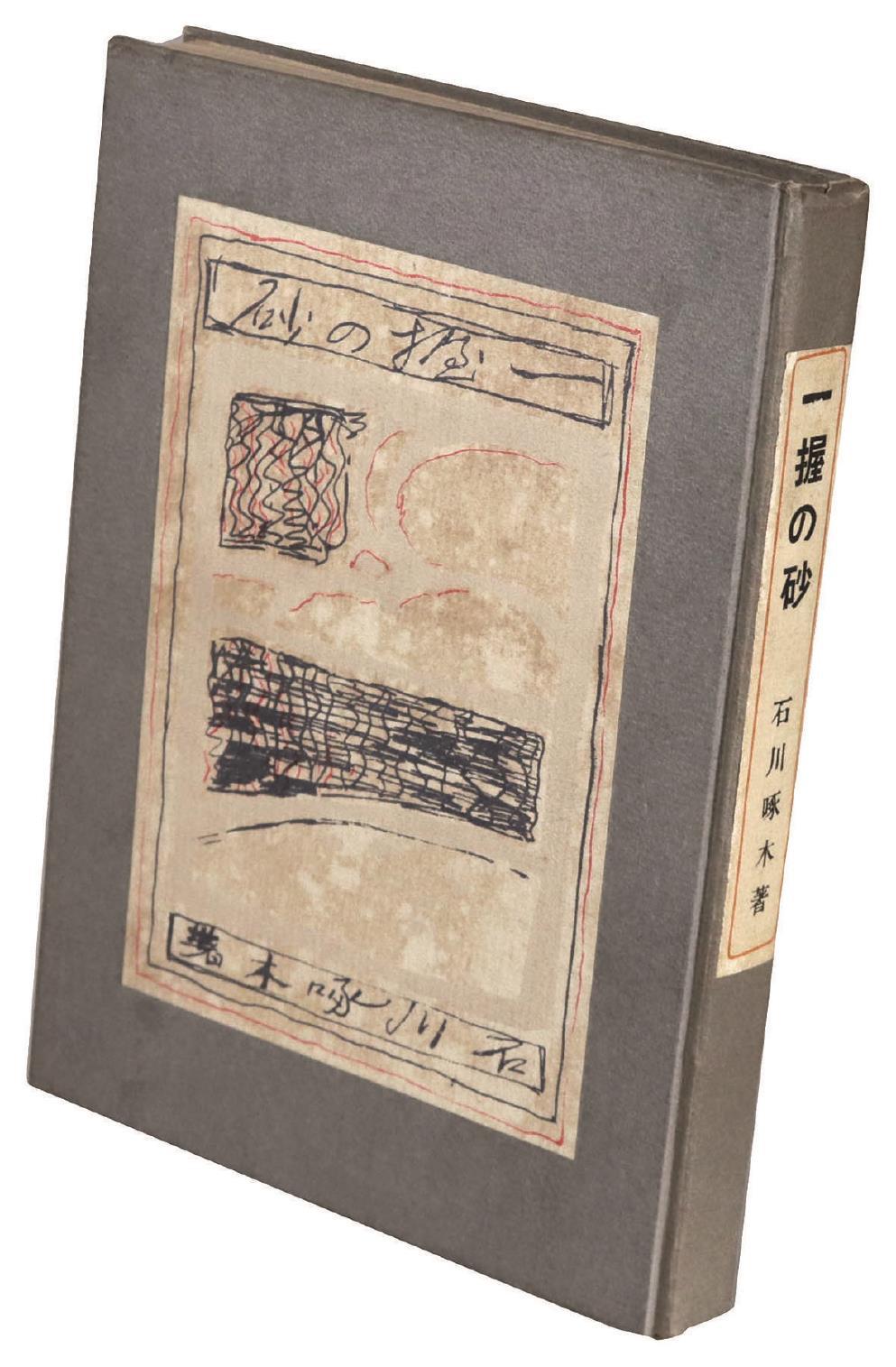

为了能赚更多版税和稿费,啄木一度非常希望能转型成为小说家,但并不成功。石川啄木生前最成功的短歌集《一握沙》的稿费是20日元,印数是500份。更令人唏嘘的是,《一握沙》出版时,他刚出生三周的长子就夭折了。啄木在他的日记中写道:“我收到的《一握沙》的稿费都花在了病孩的住院费上。这本书的校样是在他被火化的当晚到达的。”之后,他在《一握沙》中又补上了八首短歌悼念早夭的儿子。最后一首是:

孩子的皮肤里的温暖

咽下最后一口气

徘徊到破晓

事实上,在《一握沙》中,几乎每一首短歌都是啄木个人内心情绪的直白转写。例如:

不能忘记那颊上流下来的

眼泪擦不去的,

将一握沙给我看的人。

又如:

玩耍着背了母亲,

觉得太轻了,哭了起来,

没有走上三步。

在啄木之前,罕有日本诗人能如此坦率地将自己内心深处的情绪作为短歌的主题。在基恩看来,这正是啄木身上一种现代性的体现:“我们今天阅读啄木的诗作和日记时,可能会忘记他是在一个世纪前去世的。尽管日本在此期间已发生了翻天覆地的巨变,但啄木与我们现代人之间并没有任何隔阂。有时我们可能会惊讶于他的坦诚。”

石川啄木的“坦诚”不仅是会在作品中袒露自己的心情,还在于其会在作品中毫无顾忌地揭露自己的虚伪和阴暗之处。在他的日记中,可以读到他如何连蒙带骗地向友人赊账借钱看病,结果却转头去买烟买酒乃至寻花问柳;也可以读到他对待自己妻子、家人以及其他人命运的刻薄与冷酷;更能读到自负与自卑交织的内心冲突。不同于那类容易移情的传记作者,基恩很坦率地指出:啄木一生中所面临的很多窘境是他自己缺乏意志力而造成的,并不能简单归咎于时代或者坏运气。例如啄木总是因为自己的坏脾气而丢掉工作,同时还会为了眼前的享乐而空掷金钱,事后又陷入自我嫌恶乃至抑郁的恶性循环。不过,用基恩的话来说:“但最终我们还是接受了他的失败,因为对于一个天才的诗人来说,这些或许是不可避免的。”

1912年4月13日,石川啄木因肺结核去世。当时石川一家人几乎都被感染了肺结核,他的母亲、妻子节子以及他自己都在轮流忍受咳嗽发烧的煎熬,却没有足够的钱看病吃药。3月初,他的母亲去世,啄木本人只多活了一个月。而节子则死于次年的2月。

对当代日本人来说,只活到26岁的石川啄木或许是最知名和最受喜爱的短歌诗人。如此短暂的生命以及其生前的潦倒,与之后日渐隆盛的名望形成了鲜明的对比。

值得注意的是,1945年日本战败投降后,日本读者对啄木作品的兴趣激增。去世前两三年,啄木开始对社会主义、无政府主义产生了浓厚的兴趣,在1911年1月一封给朋友的信中,啄木如此写道:“我曾犹豫过是否自称是社会主义者,但我现在不再犹豫了……当我第一次读到克鲁泡特金的作品时,我深受震撼:没有任何一种哲学是如此广阔、如此深刻、如此确定、如此必要的。”同年住院养病期间,啄木除了反复阅读克鲁泡特金的著作,还开始读高尔基。啄木作品中洋溢的个人主义气质,也与左翼气质有着一种天然的契合感。1945年后,对于刚从军国主义和审查制度中解放出来的日本读者来说,啄木的文学魅力恰好是被那个特殊的时代环境放大了。

当然,这并不是说石川啄木的短歌有过誉之嫌。不同于同时代作家的主流看法,啄木并不认为形式简约的短歌会限制诗人的表达。他认为正是由其简约,才能允许诗人在灵光闪现或思绪涌起之际第一时间就提笔创作,捕捉到“刹那一瞬”的个人体验。因为人们往往会忘记刚发生的事、刚产生的情绪,啄木则坚信:

任何热爱生活的人都不能轻视这种时刻……虽然感觉可能只会持续一秒钟,但这是生命中的一秒钟,在人的一生中不会再回来。我相信这些时刻是应该被珍惜的。我不想让它们逃走。表达这些经验最方便的方式就是用短歌。

另一方面,短歌的简约形式也让诗人无法堆砌词藻来过度夸张渲染自己的情绪又或是在事后建构自己的动机。啄木认为短歌这类形式的诗作,本就应该是零散的,每首作品所指涉的意境、所蕴含的情绪都是一瞬间的记录,因此不应该是前后一致的。与之相反,同一个诗人的不同作品之间,理应是有冲突和矛盾的,因为“一首诗决不能只有‘诗意’。它必须是对一个人的情感生活变化的严肃描述。它必须是一本诚实的日记。”

单就上述这两方面的洞见,便可一窥啄木对诗歌艺术的理解是超越其所处时代的。在唐纳德·基恩看来,现代的读者也不难发现啄木其实是他们其中的一员,称其“第一个现代的日本诗人”是名副其实的。从长时段来回顾,石川啄木不过是日本近代文学史上的“刹那一瞬”,亦如短歌理应是捕捉人们“刹那一瞬”的念想一样。而短歌诗人的身份,与啄木本人短暂的生命恰好形成了一种奇妙的互文关系。