日期选择

2023-11-26 第27,790号

上海报业集团主管主办·文汇报社出版

语言直如圣器,话语分析真如金钥

——文论范畴研究的未来通径

9世纪手稿上的僧侣,法国国家图书馆藏。

■汪涌豪二十世纪后半期,西方史学研究发生“语言学转向”,影响及研究方式和叙事方式也发生一系列改变。文学史、文论史乃至美学史研究,不可能自外于这个潮流。传统文论范畴研究局限于字义疏证,新的理论与方法将为之开辟出更广大深远的新境界。

一直以为,中国古代文论自体性的获得是通过文论范畴研究实现的。这不仅因为范畴是对古人支离殊散的创作经验的归纳,还因为它以感性经验为对象,以辩证思维为方法,最大程度地用一种纯净化的逻辑形式,指向深层次史论结合的必须和必然。

至于其在上世纪90年代成为本领域研究新的增长点,许多人认为是得益于张岱年为代表的中哲史研究的启发。其实,今天看来,陈寅恪将字义考辨纳入文化史研究,早已导夫先路。

1936年,沈兼士写成《‘鬼’字原始意义之试探》寄他指正,他答以“依照今日训诂学之标准,凡解释一字即是作一部文化史”。联系其《元代汉人译名考》一文称“一时代之名词,有一时代之界说。其涵义之广狭,随政治社会之变迁而不同,往往巨大之纠纷讹谬,即因兹细故而起,此尤为治史学者所宜审慎也”,他的旨趣显然超越了传统的训诂学,而瞩望于由字词阐明一段历史、甚或一种观念的气象更阔大闳深的新学问。以后沈兼士《㣇、杀、祭古语同原考》一文称“考证文字之作,多流于破碎支离。即能以精义古音贯串证发之,犹嫌未足。必也当于字形音义演变之原委,语文表里交流分化之形势,及其与古代文化史之关系,三者具有综合一贯之见解,方为合作”,正是对其说的引申与贯彻。

另一方面,海通以还,中西互鉴之风大兴,在以远西学说持较诸夏的过程中,也有对西学话语的研究与延用。如王国维基于汉语多“实际的”“通俗的”,西方多“思辨的”“科学的”的事实,撰成《论新学语之输入》一文,主张引彼“新学语”,即新的范畴、概念、术语以补国人“言语之不足”。“新学语”的输入,实际上为人提供了发现问题和认识问题的新的视域。他并身体力行,尝试用这些新语汇阐释传统文学与文论,由此造成的新的语言认知模式,对其学术思想的构建起了重要的作用。它张大了王国维学术思想的科学特性,并很大程度上赋予了这种思想以巨大的创化功能。

其时,梁启超编《新民丛刊》,也常从“驿骑”日本引入西人的新语汇。类似的对看、结合甚至移植,推动了传统名言术语与西方学术话语的彼此沟通与交流,使一种不脱时代、同时更契合中国传统的学术新话语得以创化成形,传统学术的现代转型因此成为可能。当然,与此同时,它也从另一个方向将传统的字义研究推向了深入。

到二十世纪后半期,西方史学研究发生“语言学转向”,影响及研究方式和叙事方式也随之发生一系列改变。

其中由重视词语研究,到认定词语昭示意义和精神的概念史的兴起——在中国主要体现为对西方近代概念的接受研究——并衍成重要的流派。它基于词语史而归于观念史,前者关注概念被命名的历史,后者是概念经由意识形态化后的理解与运用。由于两者皆聚焦或归汇于概念,凸显了概念的重要地位,考察词语的概念化过程与旨在揭示社会历史变迁逻辑的概念史研究,因此得以成形。用德国历史哲学家科塞雷克《历史语义学与概念史》一书中的表述是,通过考察重大概念在不同历史语境中的影响,可以帮助人在各种要素的结构变化中呈现出完整的社会历史,故堪为史学研究的新范式。

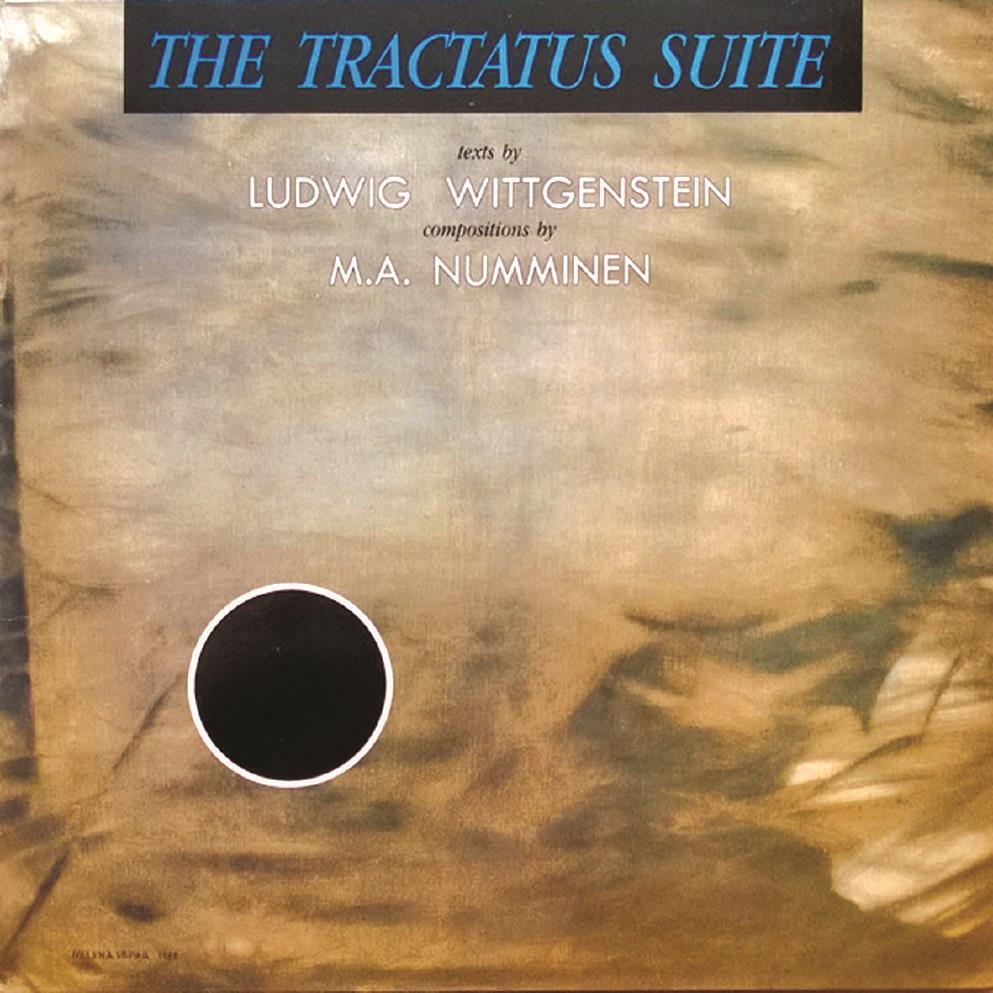

文学史、文论史乃至美学史研究作为史学研究的一个分支,不可能自外于这个潮流。英国文化批评家特里·伊格尔顿在所著《二十世纪西方文学理论》一书中指出,受索绪尔和维特根斯坦语言哲学影响,当代文学领域曾掀起过一场“语言革命”,其标志是“承认意义不只是用语言‘表达’和‘反映’的东西,它实际上是被语言创造的东西。并不是好像我们有了意义和经验,然后我们进一步替它穿上词汇的外衣。首先我们之所以有意义和经验,是因为我们有一种语言使两者可以置于其中”,某种意义上就可视作是这一潮流的回响。故基于由词汇呈现出的文化对语言的规定,到由语法呈现出的语言对文化的影响,再结合古人的心理结构和思维方式,由其谈艺论文的即兴随意,进入其内隐的语言运动及其外显的名言构造,对文论范畴所蕴含的意指义理予以澄清和开显,是很可以为揭示古代文学批评的内在机理与本质特征提供助力的。

但遗憾的是,既有的古文论研究明显偏在对文原论、文质论、文风论和文用论的空泛讨论上。即使落实到具体的概念、范畴,也常因缺乏上述认识和方法论自觉而流于单个具体的狭义诠释,而少有广义综括和条贯归纳,体系探究就更谈不上了。

总之,于范畴的性质、指域、分布和层次的了解都很初步,对那些与传统文学程式化特征高度匹配的形式范畴更少涉及。古代围绕声韵、格律、体段、调式等技术要素展开的形式范畴非常丰富。它们在诗论中体现为正体、辨字、造语、琢句、贞韵、审声、属对等事,在文论中体现为识题、审势、布格、认脉、制法、造句、排调等事,在词论中体现为炼字、协韵、曼声、促拍、改字、设色等事,在曲论中体现为分节、揭调、依格、转音、合板、修容、吊场等事,在小说论中体现为影写、立局、配映、避犯、提照、转接等事。可谓分门多而设体繁,创格细而立法严,并还孳乳出一系列专门名言,诸如“致语”“翻脱”之于词学批评,“分间”“渡接”之于文章学批评,“借宫”“走腔”之于曲学批评,“作筍”“布线”之于小说批评,等等,可谓不胜枚举。但因比较琐屑,常被视为形式枝节,有许多至今未进入研究者的视野,更不要说被实质性地纳入古代文学批评的“元结构”,给予整体性的系统解释了。

可事实是,如果小说批评不研究“作筍”,不进一步关注由其细分出的诸如“出筍”“入筍”“接筍”“合筍”“伏筍”“插筍”“结筍”等事,并不能配合着对“布线”的了解,由其所讲“作线”“引线”论及更具体的“伏线”“过线”诸法,如何能了解古人意匠经营的精妙,及这种意匠经营之于西方小说结构理论的关系。

质言之,上述形式范畴彼此交涉映射,不但专业化程度高,并且愈往后厘析得愈深细,既是古人真正的兴趣所在和念兹在兹的关注重点,也是传统文论尤其其中创作论的真正核心之一。现在的文论史研究只聚焦“虚静”“神思”“兴会”“妙悟”等有数的几个抽象范畴,并希望藉此涵括古人的创作论,显然不够全面。

要之,正如研究人的物质生产方式离不开工具,研究人的精神生产活动离不开范畴。有鉴于古文论的实体构成许多时候凝聚于范畴,及由范畴绾结成的一系列命题与判断,作为对创作—批评经验的反思与提纯,它与古人的文学实践一直存在着良好的互动关系,既富于原型意味,又极具牵衍生长能力,足为理解古人的创作原则、审美理想,乃至一个时代社会历史文化的实践向度和理论意义提供支撑,实在应该获得足够的重视。而其应和着上述概念史研究的理念,又与近些年“语言学转向”背景下,重在探究语言意识、知识权力与文明制度关系的话语理论相顺适,如此预流的观念迭代与路径转换,为学人的研究提供了足够广阔的空间。

语言直如圣器,话语分析真如金钥。只要我们合理借鉴并运用好上述理论与方法,再结合巴赫金、阿尔都塞等人的论说,包括从考古分析到谱系分析,对话语构成规律、实际影响和创造主体都作出过系统研究的福柯的相关论说,从关注语言形式本身,深入到其背后更深广的文化指涉与隐喻,我们必能由语境还原进到意义开显,为局限于字义疏证的传统范畴研究开辟出更广大深远的新境界。

(作者为复旦大学中文系教授)