日期选择

2023-02-19 第27,510号

上海报业集团主管主办·文汇报社出版

上海思南读书会成街区美好日常,为城市注入更多文化能量

9年400期吸引7万读者在梧桐树影深处阅读世界

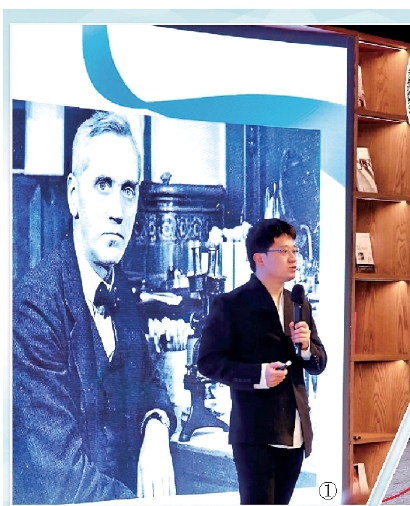

①作家马伯庸围绕长篇历史小说新作《大医》,为读者讲述“何为真正的大医”。

■本报记者 许旸“感谢读者的不离不弃、风雨无阻!”昨天下午的复兴中路505号思南文学之家,暖意涌动。“400”与“在思南阅读世界”呼应——在上海黄浦区思南公馆历史文化街区中诞生的思南读书会,9年来累计举办400期活动,亮相作家学者嘉宾达1500人,累计吸引读者超7万人次。

读书会对谈精选集《在思南阅读世界》由上海人民出版社出版,已推出第五辑。经过9年成长,坐落于梧桐树影深处的思南读书会,已成为上海文化品牌的名片之一,秉持“接续传统、理解当下、想象未来”理念,发挥城市文学资源优势,为推进全民阅读、建设书香中国,为上海做强文化源头和做优文化码头,打响自信自强的新时代上海文化品牌发挥贡献更多力量,为这座城市注入更多文化能量,实现文化的延伸和塑造。

在快节奏时代倡导慢读精读,和读者共成长

思南读书会的雏形和缘起,是上海书展·上海国际文学周的延伸。9年多前思南公馆承办了部分国际文学周活动,当时来沪的作家阿城看到读者手不释卷,由衷感慨“向文学致敬”。“文学周”以外的日子怎么办?能不能策划一个常态、开放、免费的读书会?

这个点子迅速获得各方认同,2014年2月15日,为了将“上海书展·上海国际文学周”营造的文学阅读氛围持续化、常态化,给上海公共文化服务活动注入新活力,思南读书会应运而生。“读书会不是简单的报告会和讲座,而是深度对话、观点来往的交锋,围绕一本书一个话题进行慢读精读,引起公众兴趣和阅读热情。”在团队看来,上海是中国现当代文学、出版的重镇,读书会主打专业牌、打作家牌。

来自全国各地的读者在这里留下足迹,留下一份份绵长的感动。荣誉读者代表之一,七旬老人许树建感慨,思南读书会成为他每周必修文学课,每期预告一发布就迫不及待购入相关图书“预习充电”。复旦大学中国现当代文学专业硕士研究生曹禹杰认为,越是身处数字媒介高度发展的时代,越需要思南读书会这种线下优质平台,让人与人的精神交流真诚实感。▼下转第三版(上接第一版)

上海所给予作家、读者、出版人的礼遇,反哺着这座城市书香蔓延、枝繁叶茂。分享环节,作家马伯庸围绕其全新长篇历史小说《大医》,从真实史料细节着眼,为读者讲述“何为真正的大医”,简述上海乃至中国现代医学发展历程。

扩大书香“朋友圈”,打造“文化思南”品牌矩阵

读书会充分集合上海文学、作家、媒体、出版、艺术等多方文化资源,从思南读书会、思南书集到思南书局快闪店、实体店、诗歌店,再到《思南文学选刊》“思南书单”等,“文化思南”逐渐形成品牌矩阵,带动更多社会力量加入城市公共文化空间的塑造。

随着书香“朋友圈”日益扩大,思南读书会和上海社会科学联合会的“望道讲读会”、上海师范大学光启讲坛达成三方合作协议,在2017年联手成立“思南·光启·望道读书会”。“城市不仅仅是钢筋水泥构成的物质空间,也凝聚着历史形成的记忆和情感。理解城市有隐喻、视角和地标三种路径,思南读书会则集三者为一体,既是体验上海城市生活、精神面貌和内在本质的切入点,也是审视上海的独特视角,代表上海文明复杂、精纯又温情的面貌。”上海社联副主席、上海师范大学副校长陈恒代表“思南·光启·望道读书会”致辞。

“思南文化品牌是发光发热的聚合体,有思南的地方就有温度、有热情、有向心力。”《思南文学选刊》副主编方岩发布“思南书单·2022”,分为正榜和评委特别推荐单元。“在事物联系越来越紧密复杂的时代,任何局限于单一学科的评价体系或依赖于知识内部的小圈子精神生产,都是一种洋洋自得故步自封。思南书单意在打破壁垒,以文学宽泛的载体聚焦人文知识复杂的构成。”在他看来,思南书单体现了复杂多元的知识视野和丰富趣味。