日期选择

2021-04-24 第26,844号

上海报业集团主管主办·文汇报社出版

文化矛盾会使资本成为野蛮力量吗?

——重读丹尼尔·贝尔《资本主义文化矛盾》

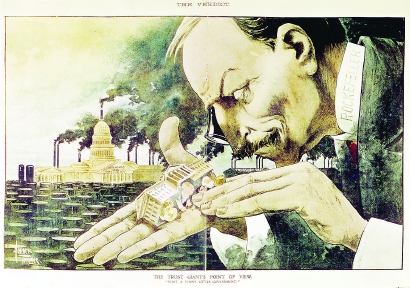

◆讽刺漫画(1900):银行家洛克菲勒和美国政府 (视觉中国)

■童世骏前几天在一个校友创办的文化小镇的图书馆墙上看到这样一句话:“一个人的阅读史就是一个人的精神成长史。”我阅读美国社会学家丹尼尔·贝尔的《资本主义文化矛盾》一书的经历,或许可以为这句话作一个小小注释。

十年内两次阅读:从哈贝马斯视角切入

丹尼尔·贝尔1919年5月出生于一个来自东欧的犹太移民家庭,先是办报、编刊和写书,后来进入哥伦比亚大学和哈佛大学这样的著名学府任教。贝尔曾在1987年发表过一篇题为“2013年的世界和美国”的文章;但可惜他于2011年1月去世,今年恰好是他去世十周年。

最初接触丹尼尔·贝尔,是32年前在挪威求学的时候。在一封写于1989年3月的信中,我在向同事介绍哈贝马斯的时候提到贝尔,说哈贝马斯虽然严厉批判德国的新保守主义,但对以丹尼尔·贝尔为代表的美国新保守派还有些好感,“因为他认为贝尔等人的思想中至少保留了皮尔士、米德和杜威这些他自己引以为前辈的人的思想”。尽管贝尔的《意识形态的终结》(1960)和《后工业社会的来临》(1973),也非常有名,甚至更加有名,但哈贝马斯更重视的是《资本主义文化矛盾》(1976)。

受哈贝马斯的影响,我仔细阅读了贝尔的这本书,并认真做了笔记。那时离开我最初接触贝尔已经过了十年。大概在1999年年底,历史系王斯德老师约我为他主编的《历史教学问题》写稿,我就把“读丹尼尔·贝尔的《资本主义文化矛盾》”一文呈交给他。今年二月去世的王斯德老师那时是人文学院院长,我是人文学院副院长;他在工作中和学术上都给了我许多宝贵的指导、帮助和鼓励。

在那篇文章中,我介绍了尤根·哈贝马斯的观点,说他在比较以贝尔为代表的美国新保守主义和联邦德国的新保守主义时,对前者作了较高的评价。哈贝马斯认为,虽然总的来说两国的新保守主义都只接受社会的现代性(现代市场经济和现代科层行政),而反对文化现代性(尤其是现代价值观念和现代艺术),但美国新保守主义的政治传统是自由主义,而德国新保守主义的政治传统则是立宪主义。对于上世纪60年代出现的出乎新保守主义者意料的那些现象(如激烈的社会批判、广泛的启蒙传统、反专制主义运动、在艺术和反文化领域的先锋派的重新崛起等等),美国新保守主义还试图在理论上寻找新的根据,而德国新保守主义则热衷于把这种状况归咎于具体的个人、尤其是左派知识分子。

写那篇文章的时候,我还在从事一项有关新法兰克福学派和美国实用主义之间关系的研究。我觉得特别有意思的是,贝尔在《资本主义文化矛盾》的一个注释中也承认,哈贝马斯对于所谓“晚期资本主义的合法化矛盾”的分析批判,其“理论根据是正确的”,而最早注意新法兰克福学派与美国实用主义传统之间密切联系的美国哲学家希拉里·普特南,也曾邀请丹尼尔·贝尔这位哈佛同事与他一起开设有关法兰克福学派的课程。普特南的书我曾经研读甚至翻译过,这或许也加强了我与贝尔之间的精神联系。

贝尔的问题意识:资本主义的文化条件为何矛盾重重

但丹尼尔·贝尔的《资本主义文化矛盾》一书让我感兴趣的主要原因,还在于该书本身的话题:与社会的物质变化相伴随的文化变迁——或者说,可视作经济社会变迁之根源、背景和后果的文化现象,出现了哪些变化。贝尔像德国社会学家马克斯·韦伯一样重视资本主义的文化根源,但认为韦伯所重视的新教禁欲主义仅仅是资本主义精神起源的一个方面;在此之外贝尔认为还有另一个德国社会学家维尔纳·桑木巴特所讨论的“贪婪攫取性”;贝尔认为,两者结合起来才能完整解释通常所说的“企业家精神”。在贝尔看来,资本主义文化起源的这两个方面从一开始就处在矛盾之中,但它们之间也因此相互制约着,阻止其中任何一方的过分膨胀。尤其重要的是,真正为资本主义提供合法性基础的那个精神起源即新教伦理,只是到了后来(尤其是到了上世纪60年代),才因为严肃艺术中的现代主义、大众文化中的非理性主义和市场体系的享乐主义这三重因素,而受到严重威胁,其结果是社会凝聚力的消解、个人生活意义的失落、资本主义合法性的破坏。

“他山之石可以攻玉”——从我作为研究者的心态来说,这句话的另一层意思是“醉翁之意不在酒”。在1999年7月发表的一篇报纸文章中,我讨论了“目前我国社会亟待解决的三个文化矛盾”,即刺激消费的需要和避免消费主义之间的矛盾,提倡创新精神和避免非理性主义的“唯新主义”之间的矛盾,以及追求“终极关怀”和避免巫术迷信之间的矛盾。在几个月后收入一个论文集中的一篇文章中,我借鉴贝尔的分析来解释为什么“那么多接受过高等教育的人们,有的甚至还是高级知识分子、高科技专家,却成为各种邪教的忠实信徒”。在进入新世纪以后有关“当代中国人精神生活”“当代中国的精神挑战”和“凡俗世界与理想境界”的讨论和思考中,都可以看到贝尔这本书影响的清晰痕迹。

社会主义市场经济:如何具备合适的文化条件

我个人觉得相对来说更有意思的一项工作,是把丹尼尔·贝尔有关“资本主义文化矛盾”的讨论,与赫尔伯特·马尔库塞有关“单向度人”的讨论,以及让·鲍德里亚关于 “消费社会”的讨论结合起来,进而在当代语境中理解和发挥马克思在1858年手稿中有关“资本的文明化趋势及其内在限度”的讨论。借助于这些理论资源我想论证的是:社会主义市场经济同样有其不可缺少的文化根源,同样有其不可忽视的文化背景,也同样有其必须高度重视和认真应对的文化后果;而恰恰是市场经济与社会主义相结合,在充分利用资本的“文明化趋势”的同时遏制资本的“野蛮化趋势”的文化条件才可望具备;“资本”只有不成为“主义”,才不至于激化为资本之野蛮化趋势助纣为虐的那些文化矛盾。

今天的欧美学者们在谈到当代美国政治乱象乃至整个当代世界危机时,还会经常提到贝尔半个世纪之前的相关思考。在这样的背景下作为一个中国学者来重读《资本主义文化矛盾》,还需要更多篇幅来表达相关收获,故此打住。

(作者系华东师大哲学系教授,上海纽约大学校长)