日期选择

2020-04-14 第26,469号

上海报业集团主管主办·文汇报社出版

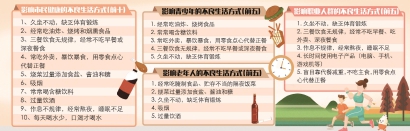

“影响市民健康的不良生活方式”排行榜出炉

“吃动失衡”受关注 “久坐不动”排第一

制图:李洁

■本报首席记者 唐闻佳对上海这样的超大城市来说,市民的健康素养,将是无比重要的防疫“加分项”。

那么,本市市民的健康素养还有可提高之处吗?昨天,“影响市民健康的不良生活方式”社会调查结果出炉,市民的“吃动失衡”问题引发关注。

“少坐多动”做起来不难

最新的这项调查结果显示,本市一般人群的常见不良生活方式中,排名前三的分别是:“久坐不动,缺乏体育锻炼”,占82%;“常吃油炸、烧烤和烟熏食品”,占79%;“三餐不规律,经常不吃早餐或深夜餐食”,占78%。同时,“久坐不动”也是职业人群“生活方式病”的“第一名”。

此次社会调查特聘专家、上海交通大学医学院公共卫生学院院长王慧教授表示,人们久坐时间增加、体力活动减少的现象日益普遍,肥胖、糖尿病、心血管疾病等患病风险由此增加。而要做到“少坐多动”,其实并不难,未必要执着于健身房锻炼。大家可根据自身情况设定“小目标”。例如,在午餐或工作休息时散步20分钟,每静坐1小时后起身倒水,边看电视边做拉伸运动等。

市健康促进中心主任吴立明介绍,作为《健康上海行动》首批项目之一,调查列举出50条影响市民健康的不良生活方式,包括一般人群存在的不良生活方式和青少年、老年人、职业人群中存在的不良生活方式。针对市民集中的不良健康生活方式,《健康上海行动》将开展精准干预,以持续提升全民健康素养水平。

“一老一小”要严把饮食关

昨天同时公布的针对青少年和老年人的不良生活方式调查结果显示,饮食不健康是共同问题。

在青少年不良生活方式中,投票排名第一位的是“经常吃油炸、烧烤食品”,占80%;常喝含糖饮料,常吃外卖、零食点心代替正餐等不良饮食习惯也有较高票数,这些不良饮食习惯都会增加胃肠道炎症、肥胖等风险。

对此,专家认为,学校应对青少年开展营养饮食宣传教育,限制校内零食销售;食堂及家庭要减少油炸、烧烤食物,以蒸煮烹饪为主;家长配合学校做好监督,鼓励孩子多饮白开水、少喝含糖饮料。

老年人不良生活方式的投票排名第一位是“经常吃腌制食品、贮存不当的隔夜饭菜”,占77%。

专家表示,腌制品中存在大量亚硝酸盐和硝酸盐,长期食用腌制食品会增加多种疾病风险;吃隔夜菜同样危害健康,烹调处理后的亚硝酸盐含量会在3-4小时后明显回升。因此,家人要鼓励老人多吃新鲜蔬菜水果,确保微量元素摄入,每天保证充足饮水。

烧菜过量添加食盐、酱油和糖,也是老年人常见的饮食问题。食盐量过多,容易导致高血压、骨质疏松、糖尿病及支气管炎等。专家建议,饮食口味要清淡,可多吃蒸南瓜、蒸甘薯、生黄瓜等,无盐却新鲜美味;少吃咸菜、咸肉、酱菜,以及鸡精、味精、豆豉、海鲜汁等“含盐大户”。

三餐规律才能重拾健康

调查还显示,对职场人群而言,三餐饮食无规律,经常不吃早餐、吃深夜餐食,是十分顽固的饮食陋习。

那么,如何做到三餐规律?专家建议,减少晚上6点后高热量进食,避免深夜进食;减少含糖饮料摄入,若一定要喝饮料,尽量选择无糖的茶和咖啡;如果需要点外卖,选择有正规食品经营许可证的餐饮机构,点餐食物种类以蔬菜、谷物为主,注重食物种类多样性,避免油炸、烧烤类食物。

此项调查由上海市爱国卫生运动委员会办公室、上海市健康促进委员会办公室、上海健康医学院、上海市健康促进中心共同开展。市爱卫办(市健促办)副主任、市卫生健康委健康促进处处长王彤表示,在防控新冠肺炎疫情期间,全体市民健康意识空前高涨。今年1月,上海已启动向全市800多万户常住居民家庭免费发放健康礼包,目前全市已完成配送320万套,预计5月下旬发放工作将全部完成,把居家健康知识送进每一户家庭。