编译/邱迪玉

今年是英国艺术家约翰·罗斯金(John Ruskin)诞辰200年,一个集合了他的各类绘画、素描等作品,以及各式收藏品的展览——《看见的力量》(The Power of Seeing)正在伦敦的双殿楼(Two Temp le Place)举行,展期将持续至2019年4月22日。此次展览向人们展示了罗斯金的艺术观和他对人性与社会的理解,让人们重新审视这位身上充满复杂矛盾的如先知般的天才艺术家。

◆罗斯金肖像,Charles Fairfax Murray作(一传罗斯金自绘)

约翰·罗斯金1819年出生于伦敦一个福音派基督教家庭,与维多利亚女王同年。父母都是苏格兰后裔,家境殷实,他从小接受严格教育。罗斯金一家喜欢到欧洲各地游览自然风光,观看古代建筑与名画。这些旅行很大程度上型塑了罗斯金的价值观——见到阿尔卑斯山,让罗斯金深受震动,他明白了艺术之重要正在于记录自然。

对罗斯金的称呼有很多:作家,艺术评论家,地质学家,植物学家,建筑理论家以及社会改革家等等。他是一个博学多闻的人物,几乎凭借一己之力恢复哥特式建筑的声誉,拥护拉斐尔前派,创立了工艺美术运动,威廉·透纳(William Turner)的同时代人都认证了他的天才。然而在很长一段时间里,罗斯金并不出名。《卫报》就提到,他的名字在很多人眼里只是一个维多利亚时期的禁欲怪人,这次展览的负责人也讲到当时工人阶级对这位社会改革家的讽刺——他们嘲笑他的 “扩音器”演讲声和对鸟叫的古怪模仿。

英国作家菲利普·霍尔(Philip Hoare)在《新政治家周刊》中写道,他不被大众接受的很大原因或许在于他在他那个年代几乎与当时社会的所有基本假设背道而驰。他描绘自然世界的水彩画,无论是苔藓,还是阿尔卑斯山,都是对自己灵魂深处的一种展现——令人震惊、超现实,展现出一种形而上的现实。他拒绝加入经济飞速发展的浪潮,拒绝接受他那个阶层的道德准则。他的第一个“叛逆”是对威廉·透纳绘画的高度赞扬。几乎是出于本能地,罗斯金能够理解透纳试图表达的艺术价值。或许正如当代生态哲学家蒂莫西·莫顿(Timothy Morton)所说:“艺术来自未来。”罗斯金在透纳身上看到了未来。他的第二个“叛逆”是对资本主义的攻击。托尔斯泰、甘地和萧伯纳认为罗斯金是他那个时代最伟大的社会改革家。当英国议会工党的第一次会议中,成员们被问及哪本书对他们的影响最大时,他们说是罗斯金的《给未来者言》(Unto This Last)。萧伯纳精辟地概括了罗斯金对自己阶层的抨击:“你们就是一群小偷。”

1930年代,史上最严重的资本主义危机影响持续,人们开始重新重视维多利亚时代批判资本主义的思想家们——从马克思到威廉·莫里斯,此时,罗斯金的社会激进主义开始显地益发重要。《卫报》评论道,他如同预言家一般领先于世,在1860年,他就以一系列谴责自由市场经济的文章震惊了广大读者。他认为经济人假设是对人性最本质的误解。

如今,约翰·罗斯金的时刻终于来临。人们对他的认识不再仅仅是二手书店里的 《威尼斯之石》与 《芝麻和百合》。这场200年诞辰之际的展览吸引了广泛的注意。这或许是因为他的世界观不仅仅呈现在艺术中,更因为他崇尚回归自然,并且是一个社会改革家——他甚至会观察工业化对于气候的影响。这样一个人物,确实是一个社会的先知。

菲利普·霍尔认为,罗斯金引领了一场反抗维多利亚时代正统与资本主义的运动。他的思想是狂野的,不稳定的。但是当今时代,我们更需要他的乌托邦思想,因为我们已经离自然世界越来越远了。罗斯金在巅峰时期的艺术与人道主义,将我们推向了真正重要的事物——让我们看到,生命是唯一的财富。

《伦敦晚旗报》评价道,罗斯金对艺术的态度是基于道德之上的,是其已完全形成的、斗志昂扬的世界观的一部分。他视艺术为一个社会,在这个社会中,工匠的精神、美好的环境以及工艺的价值,都在其中占有一席之地。他之所以重视哥特式建筑是因为他认为其美学特征能够映射自然,以及那些在基督教社会中的自由劳动者通过沉浸于艺术创作来表达他们对于上帝的信仰——这点不同于古希腊时期的非自由劳动者。他认为威尼斯的建筑不仅仅只是表现出了超脱的美感,还体现了公民平等。

而且,正是因为他重视工人阶级的尊严以及所有人都应享有欣赏美的权利,1875年,他在谢菲尔德的山丘上建造了一个博物馆。这座城市,除了有罗斯金欣赏的金属工人的手艺之外,与他几乎没有任何关联。但他认为,艺术应该属于每一个人,工人阶级不仅仅需要面包,他们也需要美。为了能让勤劳工作的工人们有时间到博物馆参观,这座博物馆的开放时间很长,在周日也开放。同时他还创建了圣乔治公会,以实现他的社会改良主义的乌托邦理想。这次展览中的很多展品正是来自他赠与圣乔治公会和谢菲尔德博物馆的收藏品。

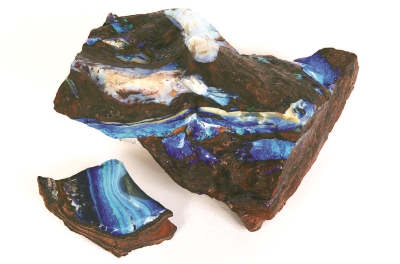

这次的展览有别于那些隆重推出“镇馆之宝”的展览,展品中有名的作品相对较少。当然其中也不乏许多非常有趣的作品,例如一副透纳的肖像描绘了他在展览会开幕日修补作品的场景,再如展品中有富含中世纪建筑特征的石膏模型,罗斯金的自画像,爱德华·利尔(Edward Lear)和 奥 杜 邦 (Audubon)的鸟类研究,以及罗斯金本人对自然、鸟类和建筑的研究作品,从威尼斯的石质建筑到阿尔卑斯冰川的变化等等。而这次展览中最耀眼的展品,或许是一系列罗斯金

的矿物收藏。这些绚丽的紫色水晶、纯白的石英石以及带着气泡的赤铁矿,以其强烈的色彩以及绚烂的水晶面令本次展览熠熠生辉。

除此之外,展览中还有一些中世纪的手稿。罗斯金充满热情地“肢解”了这些时祷书,只是为了将里面的装饰花纹以自己满意的方式排列。这些都是他感兴趣的事,他几乎对所有事情都兴致盎然,同时期望所有工人阶级也会对此产生兴趣。

展览中最有趣的或许是“约翰·罗斯金痛恨的十五事”,从建筑师帕拉第奥(Palladio)到骑车:“我不仅反对自行车,而且已经准备好了用我所有的脏话去抨击自行车,并抨击所有代替人类双脚在上帝的土地上行走的发明。”

《卫报》特别关注了一幅罗斯金肖像画,肖像中,罗斯金的眼神里流露出一种强烈的矛盾与不安。这幅画绘制于他即将失去理智的年岁,他一半的脸沉寂于阴影中,另一半脸却映照在阳光下,蓝绿色的眼睛似乎在凝视着什么,似乎又有些不对劲。在第二年,1876年的圣诞节,在他心爱的威尼斯,罗斯金开始出现幻觉,崩溃随之而至。最终,他选择隐于人世,直到1900年去世。

这幅由默里(Charles Fairfax Murray)所作的水彩肖像(也有人认为这其实是罗斯金自己的作品),看上去似乎与双殿楼维多利亚晚期时代的内部装饰十分相称——丰富的木雕、镶板与彩色玻璃。然而事实并非如此,或许可以说这些装饰风格受到了罗斯金崇尚的哥特式建筑理念的影响,但或许同样可以说,罗斯金对此会是非常厌恶的,因为双殿楼,这座充满着新都铎时期幻想的建筑是由美国富商威廉·华尔道夫·阿斯特(William Waldorf Astor)所建。在《威尼斯之石》这本被誉为“哥特复兴的圣经”的作品中,罗斯金谴责了这座建筑所呈现出的奢侈和自私。对罗斯金而言,中世纪哥特式风格是一门关于公共性的艺术,产生于道德高尚的时代,推崇勤奋劳作,谴责资本主义的剥削。

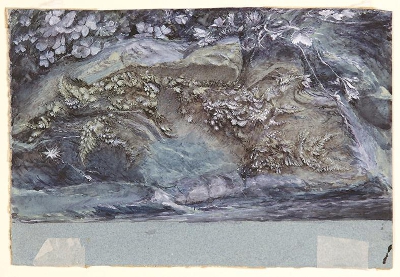

对于罗斯金来说,自然世界是神圣的,在自然中,要颠覆自我,要去寻求变革与自我救赎。他的艺术作品体现了他与自然的交流——冰川、长满苔藓的河岸、野花,甚至是一根鲜艳的蓝色孔雀羽毛。他的《河边石岸的苔藓、蕨类和酢浆草的研究》(Study of Moss,Fern and Wood-Sorrel,Upon a Rocky River Bank),描绘出了一幅交织在古老伤痕和陡峭岩块中的绿色生命。正如展览主题《看见的艺术》所表明的,罗斯金鼓励人们近距离地细致观察作品,特别是自然艺术的作品。他的那些水彩素描,哪怕只是一片枯叶或者荆棘藤,都是一种专注于事物与自然的方式。他认为通过自然写生获得心智上的满足只是时间上的问题。

《卫报》因此提出了另一种看待罗斯金的当代意义的方式。除了维多利亚时期绘画作品之外,展览中还包括一些新型的自然影像,包括丹·霍兹 沃 斯(Dan Holdsworth)创 作的一幅关于阿尔卑斯冰川变形的电子分析图。罗斯金自然对全球变暖一无所知,然而他对于珍贵大自然的信仰通过其笔下令人肃然起敬的、有着透纳风格的水彩画展现在世人面前。

不过,展览毕竟无法尽现罗斯金因为对自然的一腔热忱而产生的悲剧。《卫报》评价道,一直以来浸润在艺术世界中的罗斯金,在年轻时就自认为他的使命是教导他的同时代人看到上帝创造的神圣之美。他写道:“我必须向他们证明,大自然的真理是上帝真理的一部分。”正如本次展览中的矿石收藏品,地质学是他科学理论体系的核心。然而在19世纪,通过一块又一块的化石证据,地质学摧毁了上帝。他似乎可以听见地质学家正在用铁锤粉碎着他的信仰:“那些可怕的铁锤啊!我可以听见它们在敲打着圣经中的每一段经文。”罗斯金的科学信仰击毁了他的神学信仰,进而摧毁了他的理智。他看似平静的绘画中却涌动着内心的波澜,足以将其击碎。

这个展览适时地提醒我们来重新审视这位充满矛盾,同时给我们留下了许多财富的天才。1964年,英国艺术史专家肯尼斯·克拉克(Kenneth Clark)在其著作《今日的罗斯金》(Ruskin Today)中 写 道:“近五十年来,读罗斯金被认为是拥有灵魂的象征。”这是一个崇高的灵魂,在过去和今天都殊为难得的灵魂。

(本文综合编译自《卫报》《新政治家周刊》《伦敦晚旗报》等相关报道)■