日期选择

2021-05-08 第26,858号

上海报业集团主管主办·文汇报社出版

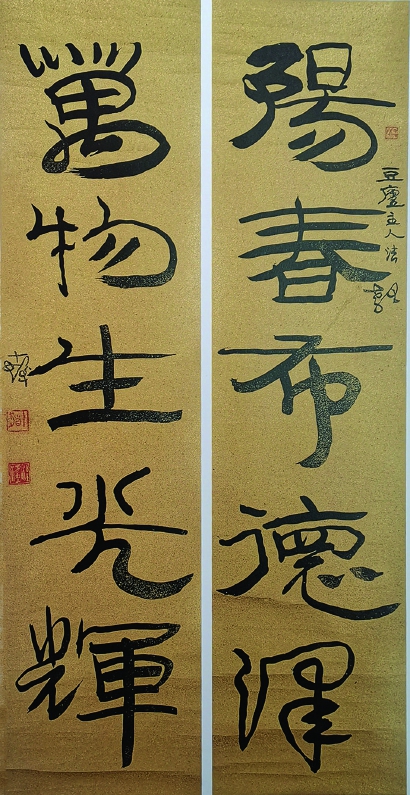

阳春德泽 万物光辉

——诗画艺术中的向日葵

程十发对联

徐建融在百花苑中,向日葵绝不是什么不起眼的小花闲卉。相反,其植株高耸达一二丈,花头硕大几如脸盆,格外地引人注目,为其他花卉所罕匹。而它与人们现实物质生活的密切相关,更称得上众香国中的雅俗共好第一。这便是它高产的结籽,作为炒货的“香瓜子”,从物资严重匮乏的贫困年代直到小康富裕的今天,始终是 “新年余庆,嘉节长春”的活动中,大众“嗑瓜子”时价廉物美的首选。其受欢迎的程度,远在瓜子中的 “西瓜子”“南瓜子” “松子”等品种之上。

在我的印象中,对于“花”的最早认识便是从向日葵开始的。我的少年时代,恰逢国家困难时期,一切生活必需品都是限量凭票供应的,仅够维持生计,尤以“吃不饱”为最大的难题。所以,从上小学开始,每年都会自觉地在屋前宅后的篱落间、空隙处,种上十几株向日葵。无须太多的管理,只要耐心地看着它春天发芽、夏天开花、秋天结实,好不容易等到冬天过年,就可以炒葵花籽吃了。

年纪稍长,好上了诗词、书画,发现水陆草木之花原来是文艺创作的重要素材。而在各种花卉中,艺术家对它们的移情,主要在“美”的观赏性而不是“真”的实用性。通过历代优秀的诗画名作,我很早便得以多识花卉之名。但其实,许多名花佳卉与我当时的生活完全没有关系,甚至根本没有见到过它们的真容。

后来,启功先生给我讲到文艺在社会分工中的地位和价值,犹如眉毛之于脸面,作为“五官”之一,相比于眼、耳、口、鼻,完全在 “好看”而不是“有用”。当时以为是启功先生“幽默大师”的独创,再后来读到沈德符的《万历野获编》,原来陈继儒之号“眉公”,也正是取“人眉在面,虽不可少而实无用”之义。

而向日葵对我们的价值,不仅有其经济民生的实用性,其花朵的观赏性实在也是极富“视觉冲击力”的啊!作为饥饿中的少年,口腹之欲重于眼目之悦,长期对它熟视无睹,当然情有可原。后来成长为了一个文艺少年,便关注起历代文艺家对它的歌咏描绘,竟发现无论诗人还是画家,都很少有以它为创作素材的,更几乎没有什么脍炙人口的作品传世!显然,作为“有用”的经济作物,向日葵远没有那些“虽不可少而实无用”的观赏性植物为艺术家们所青睐。

从初中到研究生毕业、工作,将近三十年的时间里,我陆续搜集到寥寥的十来首咏向日葵诗。其中,以向日葵为主题者如唐彦谦的《秋葵》:

月瓣团栾剪赭罗,长条排蕊缀鸣珂;

倾阳一点丹心在,承得中天雨露多。梅尧臣的《葵花》:

此心生不背朝阳,肯信众草能翳之;

真似节旌思属国,向来零落谁能持?司马光的《客中初夏》:

四月清和雨乍晴,南山当户转分明;

更无柳絮因风起,惟有葵花向日倾。刘克庄的《记小圃花果二十首·葵》:

生长古墙阴,园荒草树深。

可曾沾雨露,不改向阳心。

不以向日葵为主题但附带提到它的佳句,则有汉佚名《长歌行》中的“青青园中葵,朝露待日晞;阳春布德泽,万物生光辉”;杜甫《自京赴奉先县咏怀》中的“葵藿倾太阳,物性固莫夺”;范仲淹《酬吴安道学士》中的“但得葵心长向日,何妨驽足未离尘”,一种归心倾日、热爱家园、向往光明的感情,朴实真挚,亲切动人。

据专家的考证,向日葵原产北美,18世纪传入亚洲、中国,近年又推前到17世纪。则上述古诗中的“向日葵”当非我们今天所熟知的向日葵。但它究竟是何物种呢?从诗情的描绘,实在是形神兼备地契合于向日葵,使人很难别作他想。这就难怪孔令一先生的《咏花古诗千首》(北京出版社1990年版)明知向日葵为“18世纪传入亚洲”的物种,又以之为“咏葵花”的图解,并编选了三首唐宋诗配图。我们知道,名“葵”的植物主要有三类:一为冬葵,系一种蔬菜,上古时被作为 “百菜之主”,近世已较少栽培;二为锦葵科的蜀葵、秋葵,系观赏植物;三便是菊科的向日葵。虽然大多数植物都有趋光性,但只有高茎且花、实缀结于顶端者才可能表现为明显的倾日形态。“葵藿倾太阳”中的藿,旧释豆叶(豆角为荚),显然是不妥的,当为藿粱即高粱。而三葵中的前两葵,也都是四面出叶开花,只有向日葵才有可能是倾日状。

关于百花的品类,我曾分为四:牡丹类为花中之富贵者,梅花类为花中之高逸者,桂花类为花中之慈悲者,荷花则为花中之君子者。现在则不妨再加一类,以向日葵为花中之劳动者。这个“劳动”,不仅指它的结籽于人类的物质生活具有实用的经济价值,同时也指它的物理可以引申为人类的精神生活所应有而以劳动人民的品格为代表的伦理价值——怀德感恩。

相比于诗歌史(新诗不论),向日葵在绘画史上的地位更微。近世程瑶笙、徐悲鸿等虽偶有描绘,但都是作为动物的配景而不是主题。主题的向日葵创作,是从上世纪60年代的唐云先生开始的。而且,一经面世便以通俗而不是高贵的堂皇、朴实而不是富丽的辉煌,如旭日东升般地喷薄,将向日葵的艺术推向了一个空前的高华境界。评论界每以之与凡·高的《向日葵》相提并论,认为是东西绘画史上的相映生辉。其实,二者的审美取向是大相径庭的。

凡·高的《向日葵》,所描绘的对象并不是作为经济作物的向日葵,而是栽在盆里或插在瓶里,供人观赏的。林风眠先生也有类似的作品传世,从艺术上,大体属于同一种风格类型,所体现的是闲适的情调。这种观赏的向日葵,中国本无栽植,近十年来才开始从西方引进,并在新一代的年轻人中间颇有市场。而唐先生的向日葵,所描绘的对象则是他当年下乡体验生活时在农家屋前宅后所见的经济作物,高大茁壮,葆持并饱含着劳动者的本色和感情。这种向日葵,近三十年的上海郊区似乎很少再有栽植;但在北方农村,仍有几十亩的成片播种,简直就像向日葵的千军万马,蔚为壮观。

我最早见到唐先生的向日葵,还在读初中。由他主笔的《花鸟画谱》由上海人民美术出版社出版发行,封面上便是唐先生的两株向日葵,使我惊艳莫名!但定价3元,在当时是一个不小的数字,当然是我所无力购置的。25岁之后认识了唐先生,几次看他画大幅的《朵朵葵花向太阳》,或作《葵花朵朵向太阳》,更是大受震撼。唐先生表示,前题“有我”,是从诗律的要求组句;后题“无我”,系用从众的俗语。

其时唐先生的画风,正由小笔头转向大笔头,所以铺厾勾点、大开大阖,寓刚健于婀娜,杂端庄于流丽,藤黄的花朵,赭黄的花盘,赭绿的株干,墨绿的叶片,沐浴着霞光露气,一片光明,精神四射!与凡·高、林风眠的“向日葵”相比,独有一种生机勃勃、欣欣向荣的气象,热烈而响亮,令观者有闻金鼓而振奋的冲动。在那一段时期,我也曾用功向唐先生学过这一画法,加上我对向日葵的感情包括长期栽种向日葵的经历,以及此际开始有意识的写生实践,所以能略得其皮毛。嗣后,我于荷花等题材的描绘逐渐琵琶别抱转向了唐宋,但画向日葵,至今还是恪守唐先生的路数,“不改向阳心”。

倾日初心真本性,亦为口腹亦为眉;

无多诗画何须论,除却唐葵不是葵。

这是我以唐先生的“向日葵”,为古今向日葵题材的文艺作品中集真、善、美于一身的 “天下之能事毕矣”而发的感佩。直到今天,每次看到唐先生的“向日葵”,总有一种丰收的喜悦、感恩的喜悦、审美的喜悦,油然地涌起于心头。

归有光《守耕说》有云:“天下之事,举归于名,独耕者其实存耳,其余皆晏然逸己而已也。”则天下之花,举归于艺,为晏然之眉可,为有用之实尤可者,独向日葵耳。