日期选择

2020-06-22 第26,538号

上海报业集团主管主办·文汇报社出版

海飞:我对小说的剧本化保持警惕

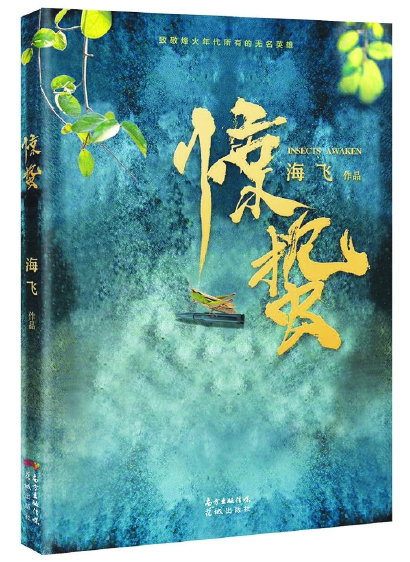

海飞代表作《惊蛰》剧照、书影

对话人:海飞 知名作家、编剧,代表作包括长篇小说《惊蛰》《醒来》、电视剧《麻雀》《谍战深海之惊蛰》等王雪瑛 本报记者

海飞的谍战世界像一座冰山,上面是极简的诗意,下面是庞大的繁复。他开始文学创作不久,就在小说和编剧两条路径上行走,2011年出版长篇小说《向延安》,完成剧本《旗袍》,小说和影视创作都渐入佳境;从近年来出版的长篇小说《惊蛰》《唐山海》,2020年第3期《人民文学》刊发了长篇小说《醒来》,到一路走高的谍战剧《麻雀》《惊蛰》等,他在小说创作和影视编剧双线上保持着旺盛的创作状态,形成了编剧与作家的双重身份。他如何驾驭这双重身份,在谍战深海中揭示人性,他如何看网络文学和IP,探索小说的影视化之路,青年作家和编剧何为?

小说家成为编剧有个好基因,能够比职业编剧更从人性角度来切入

王雪瑛:编剧和作家的双重身份已成为你的创作特色,你如何驾驭这双重身份?以不同的方式呈现你对人性的理解,对历史和现实的认识?小说与剧本在你的创作中是相辅相成,彼此滋养?是不是也会有相互干扰彼此龃龉的疼痛?如何避免小说写得像剧本,你常常会自我警醒吗?

海飞:有些小说家与影视保持着距离,似乎与影视的距离越远就证明小说或者文学的纯粹性。其实小说创作和剧本创作是否双线并行,取决于作家个人意愿以及艺术创造的驾驭能力,没有对错,只要能创作出有影响力的作品就行。小说家和编剧双重身份的大家也不少,《大地惊雷》的编剧查尔斯·波蒂斯是小说家。作家杜拉斯,也是多部电影的编剧,她还执导了多部影片。海明威是小说家,他当过23次编剧,还当过演员……

王雪瑛:请说说你的写作方式,是先创作小说,再改编成剧本?

海飞:对,我先写小说,再生发成剧本。这个创作习惯,让我更快找到故事的核心,找到一个剧的“气味”。每部作品,每个人物,都有独特的“气味”,找到专属的“气味”,就有了这部作品的独特性。同时,我对自己的创作有反思,对小说的剧本化保持高度的警惕,舍去那些枝繁叶茂的情节等等,保持文字的优良,小说的特性。

我的小说和剧本创作,已经很难拆分,像两棵相依偎的树,经历过疼痛以后长成了同体。仍然可以分辨出左边的树是小说,右边的树是剧本。这也是一种命运使然,我不排斥,不庆幸。小说和剧本有无数种风格及其所承载的使命,我用文字讲述人间悲欢,展现让人动容和歌哭的人生,呈现特定年代风起云涌的生活画卷。

王雪瑛:当你是一个小说家的时候,你关注的是什么?当你是一个编剧的时候,你关注的又是什么?你对好小说与好影视作品有怎样的评判标准?在你20多年的创作过程中,这些标准有过变化吗?

海飞:作为小说家,我潜意识里写的是人性,作为编剧,我仍然关注着人性,但我需要选择桥段,呈现给观众最佳故事状态。小说家成为编剧有个好基因,比职业编剧更从人性角度来切入。当然,职业编剧和导演也是关注人性的,关注人性在极致时刻的表现。剧本创作中更讲究题材的选取,故事的呈现,人物关系的设置等等,只有这些都在优秀的基本面上,来展现人性,才能触动人心。

影视剧二十年三十年后的重播,几十年前的小说还在重版,必有过人之处。这是大众评判,作为个人评判,我喜欢小说的文字充满魅力,它像一种魔力,能紧紧地攥住我的阅读神经,我能被文字而不是故事深深吸引。

王雪瑛:故事不能剧透,文字可以反复回味。《向延安》中的金喜,《麻雀》中的陈深,《惊蛰》中的陈山,《醒来》中的陈开来,《捕风者》中的苏响……他们有着不同的出身与职业,不同的喜好与个性,他们在战火纷乱的颠沛流离之中,在一触即发的重重危机面前,他们用热血和青春,在烽烟中砥砺前行。他们有着独特的精神细节,坚定的信念,理想主义的激情让他们柔软的内心诗意而复杂。请你说说在长篇小说和影视作品中的人物塑造。在你笔下的主要人物中,有谁是有原型的?谁与你一路同行?在塑造人物的过程中,对你个人成长有什么影响?

海飞:《向延安》中金喜的名字是我舅舅的名字,我信手拈来用了。《捕风者》中苏响的原型是地下党员朱枫,她在舟山被捕,押解至台湾,她牺牲得从容而壮烈。《麻雀》中唐山海的原型是唐生明……我笔下的众多人物分布在那个年代的上海滩,他们在我的脑海里一直存活着,构成了“海飞谍战世界”的谱系。这个小说的主角,也许是另一个小说的配角,让文字和人物茂盛生长,我乐此不疲。故事本身是需要丛林的,我觉得这种“大”的创作方向,对故事而言,很有必要。

只有那些转换成功的,才是真正意义上的IP,而不是作品被包装和推销了就成了IP

王雪瑛:青年作家见证并参与着时代的发展与变革。你对当下青年作家和编剧的写作关注吗?有位青年编辑认为,现实感和历史意识的不足是制约青年写作的两个方面,青年写作缺乏人间烟火味。你怎么看?在写作与成长的过程中,你对他们有什么分享的经验?

海飞:青年作家长势喜人,青年编剧有着蓬勃之力。我一直关注他们的创作,他们没有老气横秋的文字感觉,他们的想象力和切入角度等都有新态势。他们比我写得好,但也有欠缺,他们更注重呈现自我意识,小说中少有烟火气息。青年编剧愿意写古装剧或青春剧,这样的剧本更容易把握,他们对人性的洞悉上稍有差池,不仅仅是现实感和历史意识不足。

我觉得写作是打通文学与世界、人生、社会之间的路径。小说与剧本,都在讲故事,同一个故事有多种讲法,从哪个角度切入,怎么讲,十分重要。好小说和影视力作要给人心灵的震撼。写作的所有指向是人心的复杂,人生之间的各种交错,人与天地万物之间的关系。

王雪瑛:在全球化和城市化进程中,我们面临着新的机遇与困境,如何直面变化的复杂现实,如何回应时代的精神主题,如何拓宽写作疆域,激发自我突破的动力?对于当代作家来说是一种考验和挑战。

海飞:我最有兴趣的是如何拓宽写作的疆域,激发自我突破的动力。我们要清醒地认识到,世界已不是印象中的老样子,我们不能停留在以往的生活经验中,目光和思维跟不上瞬息万变的时代节奏,不能对乡村与城市还是陈旧认知,不能套路化地写作和表达,不能写作颓败无力的故事和弱不禁风的文学作品。

我想文学有蓬勃发展期,有沉静孕育期,在一切皆有可能的时代,对于作家而言,做好所有的文学准备,创作出精良的小说,结果会由时间和时代来检验。

王雪瑛:每部剧的创作,你都要重点考虑“新”在哪里,于是你的“海飞谍战”之舟《风尘里》《江南役》和《昆仑海》驶向了明朝万历年间。你对自己创新的节奏满意吗?你是否会离开谍战的大海,踏上现实的大陆,重新创作直面当下复杂现实的小说和影视剧?

海飞:作为长期从事创作的小说家或编剧,系统创作是我的既定方向:小说与剧本并行,规划创作谱系或者版图。我一直思考谍战剧的出路,不能总是这里潜伏,那里取个文件,然后扮演假夫妻等等大家熟悉的桥段。谍战剧只是个舞台,讲的还是人生。创新延续着个人和代际的创作。我的“锦衣”系列小说展开了宏阔的故事场域……我希望此系列小说与影视、游戏、音频等文化产品联动。

我曾创作过《我叫陈美丽》等描绘当下复杂现实的小说,目前在创作直面当下的青春题材剧本《英俊的少年》,这是关于跆拳道运动的故事,展现理想、青春以及隐秘心灵。

王雪瑛:近几年,网络作家创作了现实题材的作品,优秀IP的影视化改编获得成功。网络作家唐家三少提出,要做有世界影响力的中国IP,要不断提升内容品质,打造真正精品,形成系列化创作,有更大的衍生空间。网络小说走向现实生活,走进大众视野;小说的影视化之路,有影响力的IP,是优质剧本的来源,也是你关注和考虑的问题。

海飞:从故事层面来说,殊途同归,网络小说和传统小说都可称之为小说。但它们是两种不同的文体,都有不少作品被改编成了影视剧,网络小说的数量会更多一些。相对而言,网络小说改编的剧本尽管良莠不齐,成为爆款的几率相对高一些;而传统小说改编的影视剧,重播的几率相对更高,品相更好。我认为,只有那些转换成功的,才是真正意义上的IP,而不是作品被包装和推销了,就是IP。在IP的创造上,我建议集体创作,以弥补个体创作者的短板。

王雪瑛:创作内容优质、展现人性光芒的作品,始终是影视创作的核心要义。好剧本是影视精品佳作的基础,好演员对影视剧的成功也很重要,你陆续推出的谍战剧都择优选用了青年演员来挑大梁,还特别重视与演员的沟通。

海飞:谍战剧中的人物原型其实很年轻,有的人青春年少就牺牲了。年轻人演年轻人,才是最合适。我们不用演技贫乏的“小鲜肉”,但不排斥“青年演员”。张若昀在《惊蛰》中的表演完成度挺好。他实际上演了三个角色,一是肖正国;二是小混混无厘头的陈山;三是成长后稳重沉着冷静的陈山,前后两个陈山在性格与形象上有很大反差。

好剧本离不开好编剧,以后编剧的话语权会加重,剧本费用会上升,出现编剧团队与组合会更多,有影响力的编剧会参与到项目的决策中。小说和剧本很大的不同是,小说在刊发之前只接受编辑和主编的检验,剧本在开机之前却要接受制片方、导演、演员、播出平台投资人等各方面的检验。很少明珠光亮的剧本会蒙尘、才气逼人的编剧被埋没。目前稀缺的是编剧,提升当前影视剧质量的重要环节,就是青年编剧的成长与成熟。青年小说家、青年编剧、青年演员和导演,都到了在时代的滚滚洪流中,听取潮声,立于潮头的时刻;所有的磨砺与锻打,都不为过;所有的汲取与提升,都是必须。